Aaron Swartz : sur les traces d’une étoile filante du Net

Enquête | La disparition d'Aaron Swartz en janvier 2013 a laissé orpheline la communauté numérique. De Boston à New York, retour sur le parcours d'un homme qui voulait propager le savoir. Cet article est la version longue de l'article paru dans “Télérama” le 3 avril 2013.

Le 06/04/2013 à 16h45

Emmanuel Tellier

Aaron Swartz, en 2006 par Jacob Appelbaum/Creative Commons.

C’est une petite rue sans histoires, dans un quartier résidentiel de Cambridge (Boston), à l’ombre des prestigieux Harvard et Massachusets Institute of Technology. Les deux campus sont distants de trois kilomètres, et à mi-chemin, voici donc Lee Street, ses marronniers, ses trottoirs en briquette rouge, ses maisons colorées. C’est ici, dans ce décor paisible, que la vie d’Aaron Swartz a brutalement basculé le 6 janvier 2011. Ici qu’un agent du MIT Police Department, le capitaine Albert Pierce, l’a finalement rattrapé et jeté au sol après une poursuite à vélo de plusieurs minutes. Menottes, arrestation, mise en détention immédiate.

Cliquez ici pour la voir en plus grand

La carte des lieux de Boston fréquentés par Aaron Swartz.

Le document de police indique qu’il était 14 heures et 11 minutes lorsque le policier a plaqué le fuyard contre le trottoir, et qu’Aaron Swartz, pour le principe, a refusé de confirmer son identité – mais qu’une clé USB portant ses initiales l’a trahi. Pure formalité, puisque tout le monde à Cambridge connaissait au moins de vue le garçon de 25 ans, programmeur informatique de renom et star de l’activisme des temps numériques, de moins en moins étudiant (malgré son immuable look baskets et sweatshirt à capuche) et de plus en plus figure publique, régulièrement interviewé dans les quotidiens nationaux et à la télévision.

L'entrée historique du MIT. © Emmanuel Tellier.

Une heure plus tôt, le jeune homme aux longs cheveux noirs avait discrètement quitté le bâtiment 16 du MIT. Dans un placard informatique situé au sous-sol (un local non verrouillé, la précision est d’importance), il était allé récupérer un ordinateur portable – un petit « Acer » de type netbook – et un disque dur déposés là un mois plus tôt, cachés derrière une grosse boîte en carton. Relié à un serveur de l’université, l’ordinateur avait entre temps « aspiré » des millions de pages de documents scientifiques – tirés de la base de données universitaires JSTOR.

Aaron, le Robin des bois numérique

Objectif de Swartz : rendre ces documents académiques accessibles à tous, gratuitement. Pas vraiment un acte de hacking classique, plutôt une façon pour ce Robin des bois numérique d’aller se servir « à la source » en prélevant une énorme quantité de data par ailleurs accessible gratuitement via Internet – mais seulement par paquets de dix pages à la fois – pour les étudiants du Massachusetts Institute of Technology et leurs camarades d’Harvard.

Image d'une caméra de surveillance. Aaron Swartz récupère en catimini des données dans les locaux du MIT, en janvier 2011. © US Deparment of Justice.

Ce que Swartz ignorait, c’est que le placard informatique en question était sous surveillance : une webcam déposée là cinq heures auparavant par un agent du FBI assisté des services de sécurité du MIT attendait que l’auteur du larcin informatique vienne récupérer son butin. Un peu plus tard, l’enquêteur du FBI en question, un dénommé Michael Pickett, serait d’ailleurs présent sur le lieu de l’arrestation, sur Lee Street, aux côtés de l’agent Albert Pierce.

Pas question pour lui de manquer le spectacle tant attendu de ce poisson enfin ferré, trahi par la caméra puis rattrapé en pleine rue. Swartz, informaticien-militant un peu trop exalté au goût des services secrets, allait enfin devoir s’expliquer sur ces étranges agissements, et cette manie de rendre accessibles à tous des données théoriquement réservées à certaines catégories de publics.

Mis en examen pour treize chefs d’accusation

On connaît la suite, dramatique. En ce printemps 2013, Aaron Swartz, mis en examen pour treize chefs d’accusation (dont fraude informatique et effraction) s’apprêtait à affronter une cour de justice fédérale à Boston. Face à lui, le procureur Carmen Ortiz, bien décidée à obtenir sa condamnation. Peine maximale encourue : trente-cinq ans de prison.

Même si aucune porte n’avait été forcée. Même si Swartz avait rendu l’ordinateur et son contenu, et présenté des excuses pour son tour de passe-passe informatique. Même s’il avait expliqué n’avoir jamais voulu faire commerce des millions de documents « aspirés », mais seulement les mettre à disposition du plus grand nombre. Même si JSTOR (l’organisme gérant la base de données) avait du coup retiré sa plainte. A l’inverse des services de sécurité du MIT, qui eux, l’auront maintenue jusqu’au bout.

Photo d'Aaron Swartz, prise par les services de police après son arrestation.

Le procès devait démarrer entre mars et avril. Sauf qu’il n’aura jamais lieu : le 11 janvier 2013, Aaron Swartz s’est donné la mort, à New York. Sa petite amie l’a retrouvé pendu dans l’appartement de Brooklyn qu’ils partageaient depuis quelques mois.

Nous quittons la paisible Lee Street pour revenir vers l’agitation de Massachusets Avenue, l’artère qui fait le lien entre les deux campus, avec ses nombreux cafés et ses librairies universitaires. Nous prenons vers la droite pour rejoindre Harvard, la prestigieuse sœur aînée du MIT, avec ses splendides bâtiments bicentenaires d’inspiration britannique et ses arbres majestueux.

Ces dernières années, Swartz aimait y papillonner auprès de spécialistes de questions liées au droit et aux sciences humaines. Il s’était notamment inscrit au Berkman Center – un centre de recherche dédié à l’influence d’Internet sur les questions de société – et suivait des cours au Safra Center for Ethics. Son sujet de prédilection : la lutte contre la corruption dans les grandes démocraties.

Sa famille virtuelle

David Weinberger connaissait Aaron Swartz depuis douze ans ans. Cet enseignant et spécialiste du Web nous reçoit dans son bureau de la Harvard Law School. A 63 ans, il dirige le service « innovations » de la bibliothèque de l’école de Droit (sans doute la plus riche et prestigieuse au monde) et planche sur le passage de cette énorme institution à l’ère digitale. Un sujet dont Swartz, passionné par tout ce qui touchait aux livres et à leur mise à disposition du plus grand nombre via le numérique, aimait souvent parler avec lui.

« Je fais partie de cette génération de pionniers d’Internet – des gens de 55 à 70 ans – avec qui Aaron a très vite sympathisé. Sur les deux campus de Cambridge, nous sommes une dizaine d’anciens à l’avoir rencontré lorsqu’il était tout jeune et à avoir été sidérés par sa maturité, son niveau de connaissance déjà incroyable, la précision de ses questionnements. Nous sommes rapidement devenus sa famille virtuelle, ses pairs, pleins de bienveillance et d’espoirs à son sujet. »

Aaron Swartz au Comdex, en 2002, à Las Vegas. © DR.

Dès 14 ans, Aaron Swartz, repéré par les organisateurs d’un prix en ligne, le ArsDigitaPrize, est régulièrement invité dans des conventions, des salons informatiques, des débats. « C’est à Washington DC que je l’ai entendu la première fois », raconte Weinberger. « Ses parents l’avaient accompagné depuis Chicago, où Aaron a grandi. » Son père dirige une entreprise de logiciels, sa mère s’occupe de l’adolescent et ses deux jeunes frères.

« Ce jour-là, il participait à un panel de haut niveau sur la démocratie et Internet, et ses prises de parole étaient extrêmement pertinentes. Inutile de vous dire que même s’il était le plus jeune intervenant et que sa voix n’avait pas encore complètement mué, tout le monde buvait ses paroles… Il ne fallait pas être devin pour sentir qu’il irait loin. » Après le débat, Weinberger et Swartz passeront l’après-midi ensemble, « à parler comme deux personnes d’une même communauté d’esprit, sans distinction visible d’âge. Intellectuellement, c’était déjà un adulte. »

“Il était très à l’aise avec les adultes,

conversait très facilement,

et affichait déjà pas mal d’humour.”

Doc Searls, journaliste

Un autre de ces pairs, Doc Searls, lui aussi pionnier d’Internet (et journaliste) longtemps établi à Harvard, au Berkman Center, a connu le jeune garçon à peu près à la même époque, « dans une convention, à Las Vegas, où nous participions à la même table ronde. C’était un petit gars d’à peine 1 mètre 50, avec un sac à dos et un sandwich préparé par sa maman. Il était très à l’aise avec les adultes, conversait très facilement, et affichait déjà pas mal d’humour : il trimballait un vieux Mac portable dans un sale état, l’écran était fêlé et n’avait quasiment plus aucune luminosité, lui seul arrivait à y voir quelque chose ! Aaron disait que c’était une “fonctionnalité de sécurité complémentaire”, l’assurance qu’il ne serait espionné par personne. »

C’est Larry Lessig, grand spécialiste de la propriété intellectuelle (et professeur émérite à la Harvard Law School), qui a présenté le jeune prodige à son ami Doc Searls. Le juriste avait rencontré Aaron au MIT alors que l’ado passait trois mois au sein du W3C (le World Wide Web Consortium), l’entité dirigée par le transfuge anglais Tim Berners-Lee (considéré comme l’inventeur du Web).

De plain-pied dans le monde des grands

Pour un gamin précoce, passionné par l’informatique et les enjeux démocratiques de sa propagation, difficile d’imaginer meilleure entrée dans le monde : travailler avec les équipes d’ingénieurs du visionnaire Berners-Lee, puis, le soir venu, passer du temps dans le bureau de Larry Lessig ou de Doc Searls, sommités ravies de partager certitudes et intuitions avec ce jeune cerveau affamé de savoir. La meilleure école qui soit.

Rapidement, ces parrains le mettent à l’épreuve sur des missions de développement technique, et rien ne lui résiste : il travaille mieux et plus vite que la plupart des étudiants de troisième cycle du MIT, et même que certains programmeurs confirmés. Il réalise notamment son premier tour de force en participant activement aux recherches sur les fils RSS (1).

Avec Doc Searls (pionnier d'Internet)

en 2006. © Doc Searls.

Doc Searls, 65 ans aujourd’hui, se souvient avoir été frappé par le côté « extrêmement pragmatique d’Aaron. Rien ne l’excitait plus que de trouver la solution technique à un problème, devant son écran. Il disait qu’aller en cours ne l’intéressait pas, qu’il voulait se mettre au travail dès que possible, être dans l’action concrète. A 15 ans, il avait l’impression d’en savoir assez ; il avait beaucoup appris dans les livres, et encore plus sur Internet, lui qui y passait plusieurs heures par jour depuis l’âge de 8 ans. Aaron était vraiment un enfant d’Internet, et même si j’aurais pu être son père, avec la tentation d’incarner une forme d’autorité en le poussant à aller en cours avec les camarades de son âge, il faut bien admettre que j’étais bluffé par son niveau de connaissances… Internet bouleverse toutes les institutions, y compris l’éducation. Et pour un gamin comme lui, précoce et autonome, ce fut le meilleur vecteur d’apprentissage possible. En fait, la plupart des gens qui ont inventé le monde connecté ont appris par eux-même, ou entre eux, et pas sur les bancs de l’université. Aaron était un pur produit de cette culture technophile, un peu à l’écart du monde. »

Un programmeur hors normes est né

Depuis plusieurs mois, Larry Lessig a un formidable projet en tête, théoriquement au point, mais qu’il ne sait pas comment mettre en œuvre techniquement. Persuadé que la diffusion des œuvres et des écrits à l’ère d’Internet demande de nouvelles règles, le juriste vient d’inventer un concept majeur : les Creative Commons (cc). Un ensemble de solutions alternatives légales permettant de libérer les œuvres des droits de propriété intellectuelle standards de leur pays, souvent jugés trop restrictifs. C’est une révolution potentielle, mais que le juriste, seul, n’arrive pas à mettre en marche. En 2001, Aaron Swartz va la rendre techniquement viable.

L’adolescent pose son sac à doc dans un petit bureau sans fenêtres proche de celui de son mentor. Pendant trois semaines, jour et nuit, il va écrire des pages de code informatique et mettre au point les protocoles rendant la belle idée de Lessig réalisable. Chemin faisant, il étoffe le projet, lui donne plus de corps, invente même de nouvelles variantes de licence. Lessig est stupéfait, et bientôt, le monde entier adoptera les Creative Commons comme nouvelle norme de signature et de partage des textes, des photos, des œuvres en général. Searls sent alors qu’un programmeur hors normes est né.

« On sentait chez Aaron un attachement viscéral à l’idée de bien commun, de partage. Pour nous, ses aînés, c’était un concept acquis au cours de nos vies ; pour lui, c’était une évidence, comme le sang coulant dans ses veines. Dans cette communauté, quand on parle d’Internet et de tous les échanges induits par la Toile, nous utilisons souvent l’expression N-E-A. “Nobody owns it. Everybody can use it. Anybody can improve it.” (2) Eh bien Aaron était totalement dans cette mouvance, et ça lui donnait une force de travail énorme. Je n’ai jamais décelé chez lui quoi que ce soit qui relève de l’individualisme, de l’égocentrisme. »

Larry Lessig, son second père

Aaron Swartz et Larry Lessig

lors du lancement de

Creative Commons, en 2001,

Aaron a alors 14 ans. © DR.

A partir de 2001, Aaron Swartz et Larry Lessig ne se quittent plus. Né en 1961, le juriste devient un second père pour le surdoué du code, qui trouve auprès de lui toute l’épaisseur intellectuelle et politique dont il dit manquer dans le cadre de l’enseignement plus technique distillé à trois kilomètres de là, au MIT. L’étudiant se force tout de même à assister à certains cours, mais bien souvent, il quitte la salle après vingt ou trente minutes…

Pour la première fois, il écrit dans son blog traverser des épisodes dépressifs qui le troublent profondément, et qu’il ne comprend pas. Il se plaint aussi de problèmes gastriques de plus en plus récurrents. Mais il connaît aussi des phases d’euphorie intellectuelle, des périodes pendant lesquelles il peut lire, écrire, se cultiver quinze heures par jour, puis rentrer dans sa chambre d’étudiant et y passer une nuit blanche sur son ordinateur, obsédé par un nouvel outil de codage ou une syntaxe de programmation dont il ne maîtrise pas toutes les possibilités.

Soucieux de ne pas vivre trop à l’écart des autres étudiants, il fréquente plusieurs ateliers et associations sur le campus, où il est plutôt vu comme un bon camarade. Voire comme un leader naturel lorsqu’il est d’humeur sociable. Chaque année, des groupes d’élèves du MIT se disputent le trophée de la « Mystery hunt », une chasse au trésor se déroulant pendant une semaine sur les 68 hectares du site.

Maison des étudiants du MIT, vue de l'exterieur. © Emmanuel Tellier.

Chaque groupe doit résoudre des énigmes, des équations mathématiques piégeuses, et relever des défis sportifs. Il n’y a rien à gagner, sinon un prix honorifique et le plaisir d’organiser l’événement l’année suivante. Aaron se met en tête de gagner le trophée et monte une équipe autour de lui. En apprenant qu’il entre dans la compétition, deux équipes rivales se retirent. Un mois plus tard, Swartz et les siens gagnent le trophée haut la main.

Brillant étudiant sans diplômes

Ethan Zuckerman, lui aussi aîné bienveillant (et par ailleurs chercheur au Media Lab du MIT après huit années passées au Berkman Center d’Harvard), garde le souvenir d’un « insatiable compétiteur. Pour Aaron, échouer était impossible. Il était très sérieux dans tout ce qu’il entreprenait – et sans doute trop. Du coup, il était aussi impatient, et souvent frustré. Il s’ennuyait en classe comme dans toutes les structures formelles. A la place, il chérissait ses moments privilégiés de tête-à-tête avec des gens comme Larry Lessig – mais du coup, vivait très mal les moments d’absence ou les indisponibilités de ses amis. En réalité, aucun d’entre nous n’arrivait vraiment à exaucer les énormes attentes de cet esprit jamais tranquille… Aaron en voulait toujours plus. »

En 2004, pour se donner de nouvelles perpectives, l’étudiant tentera de s’éloigner de sa famille intellectuelle pour partir étudier pendant un an à l’autre bout du pays, à Stanford, Californie. Il s’inscrit en sociologie. Un fiasco. Il s’ennuie, déteste partager sa chambre avec trois camarades, et raconte dans son blog que « Stanford est ce chouette petit campus avec un faux air de Disneyland et de belles pelouses sur lesquelles les gens de mon âge s’allongent pour prendre le soleil ». Après neuf mois vécus comme un calvaire, le voilà revenu sous le ciel de Boston. Et tant pis pour ses études, ses futurs diplômes – il n’en aura d’ailleurs aucun.

La mise en pratique, la fabrication, les mains dans le code. Les idées neuves, les applications Internet à vocation universelle dont il faut être le premier à sentir l’utilité ! Voilà son carburant, la seule chose qui le stimule vraiment – lorsqu’il ne passe pas ses nuits à lire des ouvrages de philosophie ou d’histoire politique. Il n’a que 18 ans mais décide de gagner son indépendance financière au plus vite.

Aaron Swartz, au OneWebDay,

le 22 Septembre 2006. © DR.

A peine rentré de Californie, il loue un bureau dans le quartier de Somerville, au nord de Harvard, et fonde une start-up pour développer Infogami, une plateforme permettant de créer en quelques clics des sites d’échanges de contenus. Il travaille jusqu’à vingt heures par jour, recrute deux personnes, loue une pièce de plus, puis une autre. Quand le bureau devient trop petit, il renonce à son canapé-lit et passe ses courtes nuits recroquevillé dans un placard.

La plateforme marche si bien que le site reddit.com, fondé à l’Université de Virginie et spécialisé dans le « social bookmarking » (chaque internaute est encouragé à soumettre des liens et à voter pour les liens soumis par d’autres) propose à Infogami et son jeune propriétaire une fusion profitable aux deux parties : Reddit apportera son nom et sa surface médiatique, Swartz ses trouvailles technologiques.

Millionnaire à 20 ans

Le deal est rapidement conclu, et à peine dix-huit mois après la noce, en octobre 2006, le groupe de presse Condé Nast se porte acquéreur de l’ensemble, devenu une formidable machine à agrégation (Reddit est aujourd’hui le site de liens le plus consulté aux Etats-Unis). Aaron Swartz empoche un tiers du prix de la vente, soit plusieurs millions de dollars. Il n’a pas 20 ans et sa fortune est faite. « Mais de cela, il ne parlait jamais », s’empresse de préciser Doc Searls. « L’argent n’avait aucune valeur pour lui, aucun intérêt en soi, sinon celui de lui permettre d’être libre comme l’air. Désormais, il pouvait travailler pour le plaisir, sans aucune contrainte. »

Le contrat de rachat de reddit.com Condé Nast stipule toutefois que Swartz devra accompagner le projet pendant deux ans, et collaborer avec les développeurs Web du magazine Wired (propriété de Condé Nast). Aaron doit donc repartir pour San Francisco et s’installer dans les bureaux du mensuel, la bible des « geeks ». Nouveau fiasco. Il déteste l’ambiance, cette camaraderie convenue d’ultra-branchés qui commentent, chroniquent, critiquent, mais ne sont jamais dans l’action. Il est souvent absent du bureau, sans raison, sans prévenir.

Un jour d’hiver, il disparaît près de soixante-douze heures. Même sa petite amie ne sait pas où il est passé. La police est prévenue. Quand il réapparait enfin, la direction de Condé Nast le convoque et l’informe de son licenciement. Tant pis pour l’accord de collaboration : Wired et Condé Nast ne veulent pas d’un Aaron Swartz au ralenti. Le lendemain, le jeune homme reprend l’avion pour Boston. La seule ville où il dit se sentir épanoui. Et utile.

Son premier fait d’armes

Nous quittons la Harvard Law School pour redescendre vers le sud et la Charles River, en passant par Harvard Square, le centre névralgique du légendaire campus. Aaron avait ses habitudes dans un vieux pub donnant sur la jolie place triangulaire, une sorte de repère pour hackers de tous bords (certains beaucoup plus « agressifs » dans leur pratique que cet innoffensif défenseur de la libre circulation des textes universitaires). Au mitan des années 2000, dans l’arrière-salle du pub, des spécialistes du cassage de verrous numériques se retrouvaient chaque dimanche soir devant des pizzas et des bières pour échanger sur leurs derniers exploits et s’échanger des combines. C’est ici, dit-on, qu’Aaron Swartz aurait trouvé l’inspiration pour son premier fait d’armes.

En 2008, comme une répétition générale avant son « exploit » contre la base JSTOR, il se met en tête de débloquer des millions de pages archivées dans le système Pacer. Cette base de données gérée par le ministère de la Justice contient toutes les informations concernant les justiciables américains. Chacun, en théorie, peut accéder à son dossier, mais seulement dans l’enceinte d’un tribunal, et au tarif de dix cents la page imprimée. Insupportable, estime Swarz, qui en quelques clics fait sauter les verrous. La base de données s’offre alors quelques journées portes ouvertes… jusqu’à ce que le ministère décide de renoncer à son système payant, entérinant de fait la gratuité d’accès.

A Berlin en 2009,

par Sage Ross (CC BY-SA 2.0).

Swartz a frappé très fort. Avec ce coup d’éclat, il vient de se faire un nom chez les défenseurs des minorités et les anti-administration de tous crins. Aucune plainte n’ayant été déposée, il ne sera pas inquiété ; mais il hérite d’un dossier à son nom au FBI. Désormais listé parmi les activistes du Web potentiellement « dangereux », il sera suivi à plusieurs reprises dans les mois qui suivent. Des agents du FBI se rendent aussi Chicago et espionnent les alentours du domicile familial. Lui n’en saura jamais rien (3).

Utile aux causes collectives

En fait, depuis 2006 et sa deuxième parenthèse californienne, la vie d’Aaron Swartz a pris des allures de roman à étages. Au rez-de-chaussée, il y a le programmeur, qui continue à coder plusieurs heures chaque nuit, testant sans cesse de nouveaux systèmes et outils. Au premier, il y a l’entrepreneur, qui créé des start-up (comme Jottit en 2007), conseille des investisseurs, fait fructifier sa déjà riche expérience. Mais c’est lorsqu’il prend de la hauteur que le jeune homme pressé trouve des défis en cohérence avec son ambition : être utile à des causes collectives.

Il se passionne pour Wikipédia, étudie au plus près le fonctionnement de l’encyclopédie collaborative et publie sur le Web une étude poussée (et assez critique) sur ses modes de contribution. Lui qui rêvait déjà, à l’âge de 10 ans, de construire une encyclopédie mondiale libre d’accès sur Internet va même jusqu’à se présenter – sans succès – à la présidence de la Fondation qui coiffe Wikipédia. Un peu plus tard, il utilise une partie de ses économies pour acquérir les droits des collections numériques de la Library of Congress, la bibliothèque du Congrès américain, puis organise la publication sur le Web de ces superbes archives. Grâce à lui, des millions de documents sur l’histoire et la culture américaine sont désormais disponibles en ligne, gratuitement.

La maison des étudiants du MIT. © Emmanuel Tellier.

“Il estimait que chacun, à son niveau,

doit essayer de faire bouger les choses et propager

le savoir, l’accès aux connaissances.”

Ethan Zuckerman, chercheur au Media Lab du MIT

A cette époque, estime son ami Ethan Zuckerman, « Aaron réalisait ce qui lui tenait le plus à cœur : être un maillon utile dans une chaîne. Je ne garderai pas de lui le souvenir précis d’un projet ou d’un autre, mais plutôt son attitude, sa façon d’être, qui relevait du message politique. Il estimait que chacun, à son niveau, doit essayer de faire bouger les choses et propager le savoir, l’accès aux connaissances. Il disait qu’on pouvait faire ça anonymement avec du code informatique ou publiquement en prenant position, dans un groupe d’action par exemple. Lui faisait les deux, il utilisait ces deux compétences avec brio. »

En 2008, il lance Watchdog.net, un site citoyen rendant public tout un ensemble de données sur les hommes et les femmes politiques, élus ou fonctionnaires. Il est aussi parmi les instigateurs de Demand Progress, un groupe de pression utilisant Internet pour peser sur les partis politiques en matière de libertés publiques. Il finance ses projets avec les sommes gagnées lors de la revente d’Infogami/Reddit, et donne régulièrement des fonds à d’autres organisations citoyennes et groupes d’alerte.

A partir de 2009, il se passionne pour les informations militaires rendues publiques par Wikileaks, et prend dans les médias la défense de Bradley Manning, cette analyste de l’armée américaine accusé d’avoir transmis des documents secrets à l’équipe de Julian Assange. En janvier 2010, avant d’être identifié puis arrêté par le FBI, Bradley Manning passera d’ailleurs deux jours à Cambridge – peut-être à l’invitation d’Aaron, même si rien ne permet de le prouver.

Aaron Swartz prend la parole lors d'une manifestation à New York, en 2012, contre la Sopa, la loi encadrant le piratage. © Daniel J. Sieradski.

Un an plus tard, en 2011, Swartz est encore l’une des voix publiques les plus audibles contre le projet de loi SOPA (le Stop online piracy act). Le texte entend lutter contre la violation du droit d’auteur et le piratage des œuvres en mettant en place des dispositions de blocage pour les contrevenants auxquelles les fournisseurs d’accès devraient obligatoirement se plier. Swartz ne compte pas son temps et multiplie les interventions à la télévision pour dire tout le mal qu’il pense de ce projet de loi jugé liberticide par tous les grands acteurs du Web.

Le côté sombre de Swartz

Quand il s’agit de défendre ses arguments face à une caméra, il est concis et brillant. Mais en privé, ses proches le trouvent souvent taciturne, voire franchement déprimé certains jours. Il perd plusieurs camarades au terme de discussions virulentes au cours desquelles il leur reprochent leur passivité, leur courte vue, leur incapacité à se révolter. Certains lui font remarquer que son « casse » de la base JSTOR n’était sans doute pas la chose la plus intelligente à entreprendre, lui à qui tout le monde promettait un avenir radieux ; il le prend très mal…

En réalité, ses problèmes alimentaires le rongent et l’éloignent de ses amis. En 2002, on a diagnostiqué chez lui une affection assez rare appelée le « supertasting ». Un « supertaster » (super-goûteur) ressent les saveurs de manière exacerbée. Aaron décline du coup la plupart des invitations au restaurant, préférant rester seul chez lui pour se nourrir de riz et de mie de pain. « Seule la nourriture de couleur blanche me convient à peu près lorsque je suis dans un état d’agacement avancé ou dépressif », écrit-il sur son blog. On apprendra après son suicide qu’il était en fait atteint d’une forme de colite ulcéreuse (une maladie chronique intestinale), cause de maux de ventre permanents et d’épisodes de dépression à répétition. Une souffrance dont il taisait l’ampleur à ses proches.

Nous voilà maintenant au centre de Boston, à quinze minutes en métro d’Harvard Square. Nous avons rendez-vous sur Park Plaza avec Martin G. Weinberg, le plus célèbre avocat du Massachusets. C’est lui qui défendit Aaron Swartz d’octobre 2011 à octobre 2012, pendant toute l’enquête judiciaire et la préparation de son procès dans l’affaire JSTOR.

“J’ai tout de suite vu qu’il allait être

une anomalie dans le système

judiciaire américain, qui est très dur”

Martin G. Weinberg, avocat d'Aaron Swartz

A 60 ans passés, ce grand nom du barreau américain en a vu d’autres, et pourtant, ses yeux rougissent lorsqu’il se remémore son premier rendez-vous avec Aaron, accompagné ce jour-là de son père. « L’arrestation avait eu lieu dix mois plus tôt, et au départ, personne dans la famille d’Aaron n’avait voulu paniquer. Ses parents espéraient que les autorités voulaient lui faire peur un bon coup, mais que les charges seraient ensuite levées, ou allégées. Hélas, le MIT a maintenu sa plainte et le ministère public s’est porté partie civile à son tour… Quand j’ai vu débarquer Aaron avec son papa, il était très abattu. On aurait dit un lapin pris dans les phares d’une voiture. J’ai tout de suite vu qu’il allait être une anomalie dans le système judiciaire américain, qui est très dur – et extrêmement coûteux à tous points de vue – et qu’il allait forcément très mal vivre ses épreuves. Aaron m’expliquait être débordé par ses activités diverses, et devoir les mettre de côté pour préparer sa défense le déprimait totalement. »

Tracts de soutien à Aaron Swartz.

Dès le premier rendez-vous, Weinberg sent que la bataille judiciaire va être difficile à gagner. « Il semblait évident que les juges allaient vouloir faire un exemple. Voilà un garçon qui, si l’on présente l’affaire hâtivement, en quelques mots pressés comme dans les informations à la télévision, peut tout à fait être considéré comme un “hacker”. Un coupable idéal… Tout mon travail allait consister à expliquer qu’Aaron était au contraire doté d’une très forte éthique, d’une envie sincère de défendre le bien commun. Il était tellement attaché à la liberté des échanges et à la culture pour tous qu’il a effectivement franchi une ligne rouge, mais sans vouloir nuire à personne… Je n’aurai hélas jamais l’occasion d’expliquer ça à ses juges. »

Pas un hacker, un bâtisseur

Parmi les innombrables hommages mis en ligne au lendemain du suicide d’Aaron Swartz, une phrase de David Weinberger a particulièrement frappé les esprits. « He was not a hacker, he was a builder » (« il n’était pas un hacker, mais un bâtisseur »). Et d’insister dans son texte sur le fait que tous les projets portés par son ami pendant ses dix années d’activité frénétique convergaient dans la même direction : une vision démocratique, égalitaire et transparente du Web, outil d’émancipation à défendre comme un trésor commun, à protéger contre les tentations et tentatives de privatisation.

Dans une tribune publiée en juillet 2008 et intitulée « Guerilla open access », Swartz écrivait que les internautes du monde entier « en s’unissant, et en atteignant une masse critique d’influence, avaient les moyens non seulement de s’opposer à une privatisation de la connaissance, mais à reléguer l’idée même de cette privatisation aux oubliettes de l’histoire. »

L’enjeu crucial des années 2010 étant, selon son ami Doc Searls, « cette menace pour la démocratie que fait peser le passage de l’ordinateur de bureau, de type PC – reposant sur des technologies ouvertes compatibles avec les logiciels libres – au smartphone, dominé par des acteurs comme Apple qui défendent des technologies fermées. » Traduction : en utilisant de plus en plus nos téléphones comme des mini-ordinateurs, nous nous lions dangereusement à des fournisseurs d’accès et à des acteurs privés qui n’ont pas nécessairement le bien commun comme préoccupation première.

“Il faut écouter et entendre

les lanceurs d’alerte comme Aaron :

l’information et la connaissance

sont évidemment en danger.”

Doc Searls, journaliste

« Cette idée de voir Internet tomber aux mains de groupes de communication et de téléphonie rendait Aaron fou de rage », complète Doc Searls. « Le grand public a peut-être le sentiment que la neutralité d’Internet est une cause entendue, que rien de sérieux ne menace, mais il faut écouter et entendre les lanceurs d’alerte comme Aaron : l’information et la connaissance sont évidemment en danger. »

Se ressourcer à New York

Nous terminons à New York ce voyage sur les traces d’Aaron Swartz. New York et son énergie si particulière, même sous la neige de février ; le dernier repère d’un activiste sous tension que ses amis, depuis l’automne 2011, trouvaient de plus en plus sombre et inquiet, et qui était venu ici se ressourcer.

A Brooklyn, nous retrouvons Ben Wikler, sans doute le meilleur ami d’Aaron dans sa classe d’âge. Les deux camarades se sont connus à Harvard en 2009, y sont devenus très proches, puis ont décidé de s’établir à Brooklyn, dans le quartier de Crown Heights, à peu près en même temps, fin 2011. Wikler venait de se marier et attendait son premier enfant ; Swartz, lui, était désormais en couple avec Taren Kate Stinebrickner-Kauffman – une jeune femme de 31 ans, née en Australie, activiste politique (instigatrice du mouvement SumOfUs.org) qui bientôt le rejoindrait dans leur appartement tout neuf de Sullivan Place.

Ben explique que, depuis un an, Aaron « ne faisait plus que de rapides aller-retour à Boston ; une ville qu’il associait intimement à ses problèmes judiciaires. Depuis sa mise en examen, il devait y aller chaque lundi pour pointer au tribunal, mais n’avait guère envie d’y passer plus de temps. »

D’autant moins que c’est à New York que s’écrivent désormais ses projets. Activiste politique lui aussi, Wikler a engagé Swartz sur une voie inédite, qui semble le passionner depuis janvier 2012 : la mise en production d’une émission de radio quotidienne sur Internet. Un projet de journalisme évidemment très engagé, « le plus en phase possible avec notre époque, les questions de progrès pour tous, d’écologie, de démocratie participative », explique Wikler.

Les deux collaborateurs travaillent au sein d’Avaaz, une organisation civique basée à Manhattan. Avaaz leur fournit un espace de travail dans son grand open-space d’Union Square ; Swartz obtient même un budget pour monter une petite équipe, et croit dur comme fer à son projet de média interactif et citoyen. « J’ai toujours pensé qu’Aaron avait du mal à faire le tri entre tous les projets qui le tentaient, et qu’il aurait dû choisir davantage à certains moments de sa vie. Cette fois, c’était le cas : il était très motivé et ravi de travailler à nouveau en petit groupe. »

“Ces derniers mois, il avait l’air

à nouveau plus heureux, plus léger.”

Taren Kate Stinebrickner-Kauffman, sa petite amie

Parallèlement, et pour financer l’émission de radio, il émarge pour la société de logiciels et de conseil aux entreprises ThoughtWorks.com. « Ces derniers mois, il avait l’air à nouveau plus heureux, plus léger », racontera sa petite amie quelques jours après sa mort. Aaron faisait de la gym tous les jours. Il avait des projets en Australie, et continuait à dévorer les livres – dernièrement des ouvrages scientifiques consacrés aux addictions.

Acharnement judiciaire

« Je sais évidemment qu’il avait des épisodes dépressifs, mais ce n’est pas ça qui a pu le mener à se suicider. Ce qui l’a tué, c’est le harcèlement de la justice, et cette certitude qu’il allait devoir payer pour l’exemple. Le procureur a vu Aaron comme une cible idéale, un scalp à mettre à son tableau de chasse. Sa condamnation allait lui apporter une couverture médiatique énorme, et les félicitations complices de sa hiérarchie. Il fallait condamner un “hacker” », et Aaron faisait parfaitement l’affaire. »

Depuis plusieurs mois, le procureur Ortiz avait lancé des signes d’apaisement relatif. La peine de prison, laissait-elle entendre, pourrait être revue considérablement à la baisse si Swartz acceptait de plaider coupable (une pratique courante dans les tribunaux américains). « Mais Aaron ne supportait pas cette idée, qu’il jugeait pernicieuse et dégradante », s’offusque Wikler.

En acceptant ce « deal », Swartz devait se préparer à une peine d’un à trois ans de prison, mais aussi à être déchu de ses droits civiques. « Il considérait que cette proposition était profondément malhonnête, une sorte de piège moral. Plaider coupable, mais de quoi, et pourquoi, puisque lui avait l’impression d’avoir certes franchi une ligne rouge technique, matérielle, mais en aucun cas morale ? »

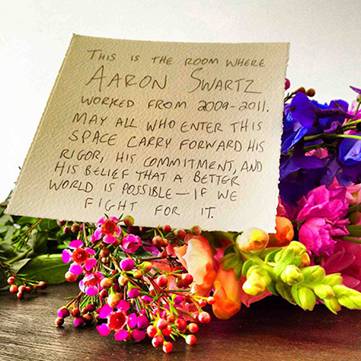

« Voici la pièce dans laquelle Aaron Swartz a travaillé de 2009 à 2011. Puissent tous ceux qui entreront ici s'inspirer de sa rigueur, de ses engagements, et de sa foi en un monde meilleur possible – si nous nous battons pour cela. » © Ben Wikler.

Ce 11 janvier 2013, vers 9 heures du matin, Taren Kate Stinebrickner-Kauffman quitte l’appartement de Sullivan Place pour partir travailler à Manhattan. Aaron lui glisse juste un mot en restant sous la couette : il ne se sent pas très bien et n’ira sans doute pas à son bureau, préférant rester au calme toute la journée. Vers midi, Ben Wikler reçoit un appel de Taren.

Aaron Swartz : 8 nov. 1986-11 janv. 2013

« Nous avions prévu de dîner ensemble ce soir-là, nos deux couples, dans un petit restaurant près d’ici, mais Taren me prévenait qu’elle avait trouvé Aaron très sombre depuis la veille, et que pour la première fois, elle se faisait vraiment du souci pour lui. Elle m’a demandé de l’appeler pour tenter de lui remonter le moral, et confirmer à Aaron que nous souhaitions tous que le dîner ait bien lieu. »

Les appels de Ben Wikler restent sans réponse. Il insiste, laisse des messages, mais Aaron ne rappelle pas. Vers 18 heures, de retour de Manhattan, Taren s’arrête rapidement chez Ben et sa femme. « Ne vous inquiétez pas, il doit dormir, je vais aller le chercher et on se retrouve tous au restaurant dans une heure… »

En 2002, alors qu’il n’avait que 15 ans, Aaron Swartz avait eu la troublante idée de consacrer un billet de blog à ses dernières volontés – « bien que je ne sois pas encore mort ! », précisait-il en guise de signature. On pouvait y lire ceci (extraits) :

« J’aimerais reposer dans un endroit qui ne soit pas trop la mort (sic). Je veux dire par là qu’il serait bien que mon corps puisse avoir accès à de l’oxygène (bien qu’un accès direct ne soit pas forcément idéal, j’en conviens), et qu’on m’évite d’avoir deux mètres de terre sur la tête. Je demande surtout à ce que l’ensemble de mes ordinateurs et disques durs soient rendus publics. Que chacun puisse voir et lire ce que j’ai fait et produit. Il n’y aura rien à retirer ou effacer. Pas de secret, et évidemment pas de frais pour accéder à ces contenus. Je souhaite aussi que les sites dont je me suis occupé soient tenus à jour, que ce travail soit poursuivi et amélioré… Ah oui, je voulais aussi vous dire : vous allez me manquer. »

(1) Le RSS est un format de description de données qui facilite la diffusion automatique de fils d'informations.

(2) « Ça n’appartient à personne. Tout le monde peut s’en servir. N’importe qui peut l’améliorer. »

(3) En février 2013, des activistes ont rendu public son dossier en le mettant en ligne. Mais sur les vingt-trois pages du dossier, deux, classées « secret », n’ont pu être révélées.

Collé à partir de <http://www.telerama.fr/critiques/imprimer.php?chemin=http://www.telerama.fr/medias/aaron-swartz-sur-les-traces-d-une-etoile-filante-du-net,95428.php>