La

fin de Grooveshark et le prix à payer pour la survie

des plateformes

Publié

le 3

mai 2015 par calimaq

La

nouvelle est tombée brutalement vendredi dernier : le site de

streaming musical Grooveshark a

fermé ses portes, après plus de huit années

d’existence et une longue bataille judiciaire contre les majors

de la musique, qui

s’était conclue en 2014 par une cinglante

condamnation pour violation du droit d’auteur. Sous la pression

des ayants droit, les fondateurs du site ont préféré

saborder leur navire et mettre un point final à l’aventure,

plutôt que de devoir payer les 700 millions de dollars

d’amendes auxquels la justice les avaient condamnés.

Le

« message d’adieu » qui figure sur la

page d’accueil de Grooveshark depuis vendredi dernier.

Il

est extrêmement intéressant de revenir sur la

trajectoire d’une plateforme comme Grooveshark, car sa destinée

éphémère épouse les épisodes de

la guerre au partage menée depuis des années par

les industries culturelles. Et sa disparition nous renseigne aussi

sur les conséquences de cette stratégie des ayants

droit sur l’écosystème global de la musique sur

Internet.

Un

coup porté à la « Longue Traîne »

de la musique

Grooveshark

compte

en effet parmi les successeurs de Napster, fermé par

décision de justice en 2001. Apparu en même temps

que Limewire par exemple, il prenait à l’origine la

forme d’un réseau de P2P, Grooveshark fournissant un

client pour effectuer du partage décentralisé. Son

originalité était cependant de

prévoir une rémunération pour les

utilisateurs qui acceptaient de mettre en partage des fichiers (0,25$

le titre). Alors que l’on parle beaucoup aujourd’hui du

Digital

Labor et du « travail gratuit » que les

plateformes font effectuer à leurs utilisateurs, Grooveshark

avait sans doute quelque chose de visionnaire dans la manière

dont il envisageait ses rapports avec les contributeurs. Mais ce

modèle constituait aussi pour lui une stratégie,

destinée à étoffer le plus rapidement

possible son catalogue afin de surpasser celui des plateformes

concurrentes.

Sur

cet aspect de la profondeur de l’offre, Grooveshark avait en

effet clairement une longueur d’avance sur ses concurrents

et on le perçoit à travers les commentaires

partagés sur Twitter par les internautes à l’annonce

de sa fermeture. Nombreux sont ceux qui déplorent le fait de

perdre avec leurs playlists des morceaux rares, qu’ils ne

retrouveront pas sur « l’offre légale »

de streaming musical, chez Deezer ou Spotify.

Grooveshark

ferme,

pas sauvegardé mes playlists. Quelques pépites

découvertes resteront oubliées de moi à tout

jamais.

—

Joh

Peccadille

(@peccadille) May

02, 2015

Grâce

aux recommandations, je cherchais de nouveaux noms, proches de mes

goûts. Parfois j'achetais.

—

Joh

Peccadille

(@peccadille) May

02, 2015

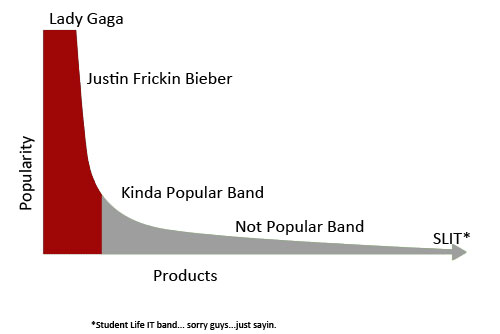

L’avantage

de Grooveshark ne tenait d’ailleurs pas nécessairement

au

volume des titres disponibles, mais à leur diversité.

Le catalogue de la plateforme avait donc cette vertu de

matérialiser une forme de « longue traîne »

en musique, dont l’existence ailleurs sur Internet est

loin d’être évidente. Il en est ainsi parce

que son contenu était directement « crowdsourcé »

par ses utilisateurs à partir de la mise en commun de leurs

bibliothèques personnelles. Mais alors que Grooveshark

affichait clairement son intention de

s’inscrire dans l’offre « légale »,

il n’a pas tardé à être attaqué par

les titulaires de droits du secteur, l’accusant de favoriser la

contrefaçon d’oeuvres protégées à

grande échelle.

Une

représentation de la « Longue traîne »

de la musique.

Du

P2P rémunéré au streaming musical centralisé

Les

industriels de la musique ont rapidement agité la menace d’une

action en justice et en réaction, Grooveshark s’est mis

à muter, en s’éloignant de plus en plus du

modèle décentralisé. Il est devenu une sorte de

« Napster in the Cloud », en se transformant en

une plateforme centralisée de streaming musical, très

proche en un sens de ce que YouTube

représente pour la vidéo ou SoundCloud

pour le son. Le projet de rémunérer les

utilisateurs pour la mise en mise partage des fichiers sentait trop

le souffre et il a rapidement été mis au placard. A

la place, Grooveshark a cherché un terrain d’entente

avec les majors en mettant en place un système de

rémunération, basée sur un partage des recettes

publicitaires et des abonnements proposés à ses

utilisateurs. La plateforme a d’ailleurs réussi à

conclure des licences avec EMI

et des labels indépendants, mais pas avec le reste de la

profession.

Le

DMCA et son système de notifications de retrait est au coeur

de l’histoire de Grooveshark.

Car

à leurs yeux, Grooveshark portait en lui une forme de « vice

fondamental »: si les industriels de la musique toléraient

l’existence d’un service fonctionnant sur le principe du

partage des fichiers par les individus, ils acceptaient de revenir

sur un des fondements du droit d’auteur, qui veut qu’une

oeuvre ne peut être distribuée sous une forme donnée

qu’avec l’accord des titulaires de droits. Ne parvenant

pas à trouver d’issue légale pour son modèle,

Grooveshark s’est alors abrité derrière la

responsabilité allégée dont bénéficient

les hébergeurs de contenu sur Internet au titre du

DMCA (Digital Millenium Copyright Act) aux Etats-Unis. Une

plateforme ne devient responsable pour un contenu mis en ligne par

ses utilisateurs que si elle ne réagit pas rapidement pour le

retirer une fois qu’il lui a été signalé.

Or c’est ce point qui a causé la perte de Grooveshark :

les ayants droit sont parvenus à prouver devant les juges que

la

société avait demandé à des employés

de charger eux-mêmes de fichiers sur la plateforme, ce qui

a eu pour conséquence de leur faire perdre le bénéfice

du « safe

harbour

»

(sphère de sécurité) prévu par le DMCA.

Après

avoir commis une telle erreur, la fin de Grooveshark était

inéluctable et l’occasion trop belle pour les titulaires

de droits de faire un exemple en l’abattant devant la justice.

Mais au-delà de ce motif de condamnation, on peut se demander

qu’est-ce qui fait au juste la différence entre

Grooveshark et des plateformes dite « légales »

comme Deezer ou Spotify ? Qu’est-ce qui le différencie

aussi fondamentalement de sites comme YouTube ou SoundCloud, toujours

en ligne malgré la « zone grise » dans

laquelle ils se situent également depuis des années

?

Quelle

différence entre Grooveshark et « l’offre

légale » ?

La

différence est en réalité extrêmement

ténue. On peut même dire que Deezer n’est rien

d’autre qu’un Grooveshark qui a réussi. En effet,

il est bon de rappeler qu’à ses origines l’aujourd’hui

respectable Deezer a également subi

des accusations de violation de droit d’auteur.

Le champion français du streaming avait en effet réussi

à trouver un accord avec la SACEM en ce qui concerne les

droits des auteurs, mais pas avec les producteurs de musique qui

l’ont longtemps menacé de procès. Ce n’est

qu’après coup qu’une entente a pu être

entérinée, mais Deezer a bien été obligé

lui-aussi à une époque de « passer en

force », en mettant les titulaires devant le fait accompli

de l’existence d’une offre.

Un

site très proche de Grooveshark a d’ailleurs existé

en France. En 2003, Radio.blog.club avait

essayé

de mettre en place un modèle d’écoute en

streaming gratuit, financé par de la publicité. C’était

d’ailleurs à l’époque le concurrent d’un

certain BlogMusik, qui se se transformera

ensuite en Deezer

après avoir réglé ses problèmes

juridiques. Mais la sanction a été lourde pour lui,

puisque le site a été condamné en 2012 par la

justice, avec un million d’euros d’amendes à

verser pour ses fondateurs.

La

page d’accueil de Radio.blog.club, un des pionniers malheureux

du streaming musical en France.

La

frontière entre l’offre « légale »

et les sites pirates est

donc bien plus floue

que ce que l’on veut bien nous faire croire. Beaucoup des sites

dits « légaux » ont commencé leur

existence aux marges de la légalité. Par ailleurs, on

remarquera qu’aussi bien Grooveshark que Radio.blog avaient

clairement l’intention de rémunérer les artistes.

Des plateformes »légales » comme Deezer

et Spotify, toujours actives aujourd’hui, sont de leur côté

régulièrement

pointées du doigt

pour les sommes dérisoires par écoute qu’elles

reversent aux créateurs. Et peut-être est-il bon ici de

rappeler que lorsque MegaUpload a été fermé en

2012 par une intervention manu militari du FBI, il était à

la veille de lancer une offre MegaBox payante,

dont 90% des revenus auraient été reversées aux

artistes. Certains sont allés jusqu’à dire que

c’est même sans doute une des raisons qui ont précipité

sa perte, car les titulaires de droits auraient eu trop peur que

leurs offres légales ne fassent soudain « pâles

figures » à côté de cette nouvelle

piste de financement pour les artistes.

La

frontière entre le légal et l’illégal ne

passe donc pas nécessairement par le fait de rémunérer

ou non les créateurs…

Comment

les plateformes « achètent » leur

survie…

Pourquoi

les ayants droit se sont-ils acharnés à ce point sur

Grooveshark, alors qu’ils laissent subsister des plateformes

proches dans leurs principes de fonctionnement, comme YouTube ou

SoundCloud ? Certes, il y a bien sûr le fait que Grooveshark a

commis l’énorme erreur de faire partager des fichiers à

ses propres employés, ce qui le rendait beaucoup plus facile à

abattre en justice. Mais au-delà de cela, YouTube et

SoundCloud ont accepté de faire évoluer graduellement

leur modèle pour trouver un terrain d’entente avec les

titulaires de droits.

YouTube

a par exemple des accords de redistribution de recettes publicitaires

qu’il génère avec certains producteurs, ainsi

qu’avec des sociétés d’auteur comme

la SACEM en France.

Par ailleurs, il a déployé un système de

filtrage automatique des contenus chargés par ses

utilisateurs, le

fameux ContentID,

dit aussi « Robocopyright ». Cet algorithme

fonctionnant à partir d’empreintes des fichiers

fournies à YouTube par les titulaires de droits assure

une forme de « police privée du droit d’auteur »,

en distribuant des sanctions (les « strikes »)

aux utilisateurs qui chargent des contenus sans respecter le droit

d’auteur. Le système permet à la plateforme

d’exercer une surveilance constante des contenus, sans perdre

le bénéfice de sa responsabilité allégée.

Les

sanctions infligées par ContentID peuvent aller jusqu’à

la fermeture des comptes d’utilisateurs et il est difficile de

contester, même dans les cas d’erreur manifeste du robot.

SoundCloud

a connu exactement la même trajectoire. Un robocopyright a

aussi été progressivement déployé pour

filtrer les contenus et

la plateforme a récemment noué un partenariat

avec la société Zefr

pour améliorer son efficacité. Cette évolution

lui a permis de commencer à nouer des accords avec

Warner Music,

mais les négociations continuent toujours avec les autres

majors. Au passage, l’implantation du robot a eu des

conséquences non négligeables pour les

utilisateurs. Car SoundCloud a longtemps été réputé

comme un lieu privilégié sur la Toile pour le partage

des mixes et des compilations de DJs. Or son algorithme repère

automatiquement les empreintes des oeuvres qu’il est chargé

de surveiller, sans distinguer s’il s’agit de morceaux

entiers ou d’extraits réutilisés dans des

créations dérivées. Depuis quelques temps, les

DJ postant leurs mixes sur SoundCloud font donc l’objet de

sanctions à répétition, et une grande vague de

retraits a même

commencé depuis le partenariat avec Zefr,

à tel point que la

communauté envisage à présent de migrer.

SoundCloud en sera plus « propre », mais aussi

bien plus pauvre…

SoundCloud,

de plus en plus en guerre avec la communauté des DJs.

D’une

certaine manière, on peut dire que deux plateformes comme

YouTube et SoundCloud ont « acheté leur survie »

en acceptant de déployer ces systèmes de police privée

du droit d’auteur. Pour les utilisateurs, cela signifie aussi

qu’il faudra dorénavant se soumettre à une forme

de « robotisation » de l’application

du droit, provoquant de

plus en plus de dommages collatéraux.

Même

s’il change profondément leur nature, ce « deal »

peut s’avérer juteux pour les plateformes. YouTube par

exemple a lancé depuis la fin de l’année une

offre de musique en streaming sur abonnement

à partir des contenus partagés sur sa plateforme. En

termes de profondeur de catalogue, il est le seul qui puisse être

comparé à Grooveshark, parce que son principe repose

aussi sur une alimentation par la foule.

Son

modèle passera par des abonnements proposés aux

utilisateurs en échange d’une suppression de la

publicité qui devient de plus en plus envahissante sur

YouTube. Evidemment, YouTube – et Google derrière lui,

propriétaire du site – a négocié le

montage de cette offre avec les majors de la musique. Mais la

plateforme n’a pas hésité au passage à

utiliser sa puissance pour

tordre le bras des producteurs indépendants,

qui ont été sommés d’accepter des termes

contractuels défavorables sous peine d’être

éjectés de l’offre gratuite.

En

attendant l’extra-judiciarisation de la censure…

Le

seul point « positif » – si l’on

peut s’exprimer ainsi – dans la fermeture de Grooveshark,

c’est qu’il aura quand même fallu un procès

en bonne et due forme pour arriver à ce résultat. On

reste encore dans le cadre d’une décision de

justice, offrant un minimum de garanties pour les droits de la

défense. L’étape suivante que visent à

présent les titulaires de droits, c’est d’être

en mesure de contourner la justice pour faire pression directement

sur les plateformes avec l’appui de l’Etat.

La

justice est aveugle. Elle risque de le devenir au sens propre en

matière de droit d’auteur, à mesure que

s’étendent les stratégies de contournement mises

en place par les titulaires de droits (Image par Nemo. Domaine

Public. Pixabay)

C’est

une tendance lourde que l’on voit actuellement monter à

travers des concepts comme « l’auto-régulation

des plateformes » ou la mise en place de moyens

extra-judiciaires de lutte contre la « contrefaçon

à échelle commerciale », telle la

Charte récemment négociée en France

sous l’égide du Ministère de la Culture à

propos de la publicité en ligne. Le prochain Grooveshark ne

sera pas condamné par un juge : il sera éjecté

de l’écosystème par un

système de censure privée organisé sur une base

contractuelle entre les titulaires de droits et des intermédiaires.

C’est d’ailleurs ce qui avait commencé avec

Grooveshark, puisque Google avait

accepté en 2013

de ne plus afficher le site dans ses suggestions de recherche, avant

même que le jugement final ne

soit rendu en 2014.

Ce type de réactions des intermédiaires techniques

risque de se généraliser.

L’évolution

du streaming dans la musique montre d’ailleurs à quel

point un concept comme celui de « contrefaçon

commerciale » ou de « site massivement

contrefaisant » est évanescent. La différence

entre Deezer, YouTube et Grooveshark n’est qu’une

différence de degrés et pas de nature. Ceux qui

acceptent « d’acheter leur survie »

pourront subsister, mais à condition d’évoluer

vers des modèles de plus en plus problématiques pour le

respect des libertés…

***

La

fin de Grooveshark n’est qu’un épisode de plus

dans la guerre globale au partage qui se livre aujourd’hui.

Cette issue brutale doit aussi nous rappeler que le meilleur moyen de

résister – et de rendre l’écosystème

du partage sain et résilient – est de favoriser les

formes de partage non-marchand les plus décentralisées, comme

le P2P. C’est d’ailleurs là, et notamment au

sein des communautés privées de partage,

que subsiste encore dans toute sa richesse la « Longue

Traîne de la musique ». Ces dispositifs s’appuyant

sur une architecture distribuée ont en effet la vertu

d’éviter la constitution de plateformes centralisés

pouvant être abattues en justice, ou pire, transformées

progressivement en monstruosités

sous la pression des titulaires de droits.

Et

au-delà, il reste essentiel de

réclamer la légalisation du partage non-marchand et la

mise en place de financements mutualisés pour la création,

comme la contribution créative, qui sont les seuls moyens à

la fois de sortir de cette spirale répressive et d’assurer

une rémunération équitable des créateurs.

Collé

à partir de

<http://scinfolex.com/2015/05/03/la-fin-de-grooveshark-et-le-prix-a-payer-pour-la-survie-des-plateformes/>