« Boulots de merde ! Du cireur au trader » un livre de Julien Brygo et Olivier Cyran

Interview

paru dans lundimatin#75, le 3 octobre 2016

"Boulots de merde ! du cireur au trader - Enquête sur l’utilité et la nuisance sociales des métiers" vient de paraître aux Éditions La Découverte. Comme l’indique le titre, les deux auteurs-journalistes, Olivier Cyran et Julien Brygo, sont allés enquêter sur le monde du travail en 2016. L’éventail est large, "Du cireur de chaussures au gestionnaire de patrimoine, du distributeur de prospectus au « personal shopper » qui accompagne des clientes dans leurs emplettes de luxe, de l’infirmière asphyxiée par le « Lean management » au journaliste boursier qui récite les cours du CAC 40". Lundimatin leur a posé quelques questions afin de comprendre leur démarche.

Lundimatin : Bonjour, vous venez de publier « Boulots de merde ! Du cireur au trader – Enquête sur l’utilité et la nuisance sociale des métiers » aux éditions la Découverte. Le livre se présente comme une enquête où vous allez à la rencontre de « boulots de merde » très variés. D’un chapitre à l’autre, on passe du livreur de prospectus publicitaires à l’infirmière d’un CHU, des vigiles d’une entreprise de sécurité qui pourchassent les migrants à Calais au conseiller de gestion en patrimoine, en passant par la responsable santé dans une usine classée Seveso et beaucoup d’autres. Selon quels critères avez-vous sélectionné vos interlocuteurs et surtout leur « boulot » ?

Julien Brygo et Olivier Cyran : Notre intérêt pour la violence sociale qui se déchaîne dans le monde du travail ne date pas d’hier. C’est un terrain qu’on arpente depuis de longues années, à la fois de l’extérieur, en tant que journalistes, et de l’intérieur, en tant que précaires ou chômeurs directement touchés par la question. Il y a des enquêtes dans ce livre que nous avons entamées très longtemps avant que l’idée d’en faire un recueil nous effleure l’esprit. Les distributeurs de prospectus, par exemple, sur lesquels nous avons commencé à bosser en 2010 dans le cadre d’une « pige » pour France Inter. Ou les chasseurs de migrants du port de Dunkerque, dont le point de départ remonte à 2008, quand on faisait des enquêtes pour le défunt journal Le Plan B. Il y a d’autres sujets en revanche que nous avons choisi de traiter exprès pour ce livre, comme les effets dévastateurs du Lean Management à l’hôpital public, ou les « personal shoppers » des centres commerciaux de luxe. Le plus difficile, en fait, ce n’était pas de trouver des sujets ou des interlocuteurs, mais d’en laisser tomber la plupart. Notre thématique était si vaste que nous avons dû faire une croix sur nombre de boulots de merde triple M qui auraient pu ou dû trouver leur place dans le bouquin. C’était ça, le crève-cœur. Nombre de reportages et d’entretiens que nous avons réalisés pour le livre sont restés sur le carreau, faute de temps et de moyens pour les mener jusqu’au bout – on s’en excuse auprès de tous les gens qu’on a embêtés pour rien… Écrire un livre, c’est une économie de bouts de chandelles. Il ne s’agit pas seulement de proposer un texte dont on espère qu’il tienne la route, mais aussi, et surtout, de gagner sa croûte avec. Compte tenu du montant de l’à-valoir versé à des auteurs de notre acabit, tu ne peux pas te hisser tout à fait au niveau de tes ambitions. Du coup on a dû limiter la voilure et se contenter d’un échantillonnage forcément lacunaire.

Lm : L’un des points forts de l’enquête, c’est que vous parvenez dans de nombreux cas à relier la condition quotidienne des « boulots de merde » à des lois ou mesures gouvernementales précises. Pouvez-vous, par exemple, nous expliquer le lien qu’il y a entre le rapport Combrexelle et la distribution de prospectus jetables ?

J.B.& O.C. : Jean-Denis Combrexelle est un cas intéressant. Voilà un type qui a été directeur général du travail pendant huit ans, de 2006 à 2014, qui durant toutes ces années-là avait donc pour fonction de veiller à l’application du code du travail et qui, et à la grande satisfaction de ses ministres de tutelle successifs, a fait l’exact contraire de ce pour quoi il était payé. Dans le livre, on raconte comment il a servi les intérêts du patronat du prospectus en validant l’arnaque de la préquantification du temps de travail, un régime dérogatoire qui permet aux industriels du secteur de payer leur main d’œuvre à un tarif largement inférieur au smic. C’est du pillage pur et simple, puisque les forçats qui te bourrent ta boîte aux lettres de publicités merdiques sont rémunérés non pas pour la durée effective de leur tâche, mais en fonction d’une durée fictive imposée préalablement par le patron. Résultat, des milliers de salariés parmi les plus vulnérables se font caviarder en moyenne un tiers de leur maigre salaire. C’est ce régime, pourtant invalidé par le Conseil d’État, que Combrexelle a remis en selle en signant deux décrets cousus sur mesure pour Adrexo et Mediapost, les deux géants du secteur. On ne dévoilera pas ici toutes les perfidies de la chose, ni tous les charmes du personnage. Précisons juste que nous avons rencontré Combrexelle et que notre entretien a été, disons, édifiant. Le bonhomme ne correspond pas tout à fait à l’image que l’on peut se faire d’un porte-flingue fanatique du patronat : c’est un rond-de-cuir terne et sans aspérités, une sorte de viscère froid à cravate comme la haute fonction publique en a plein dans ses placards. Une endive, certes, mais une endive tueuse. À sa manière, il incarne parfaitement la communauté d’intérêts qui soude la sommet de l’État et les milieux d’affaires. Ce n’est donc pas une surprise si on le retrouve ensuite à la tête de la commission nommée par le gouvernement Valls pour rédiger le rapport qui servira d’anti-sèche à la loi Travail : Combrexelle n’a fait qu’étendre au Medef tout entier l’aimable coup de main donné d’abord aux rois du prospectus. Pour nous, c’était important de le mettre un peu en vedette, histoire de se rappeler que les mécanismes qui enfoncent les travailleurs dans la fosse des boulots de merde n’appartiennent pas seulement à un « système » désincarné, mais qu’ils sont actionnés par des types en chair et en os, aussi médiocres soient-ils.

Jean-Denis Combrexelle

Lundimatin : Il est beaucoup question de Lean Management dans le livre. Pouvez-vous nous résumer de quoi il s’agit et expliquer en quoi cela constitue une révolution, par exemple dans l’hôpital public ?

J.B.& O.C. : Une révolution, peut-être pas. Plutôt un nouveau seuil sur l’échelle de la pressurisation du salarié. C’est comme dans un laboratoire où l’on expérimenterait une nouvelle gamme de cocottes-minutes : on pousse la pression toujours plus loin, normalement la marmite aurait dû exploser depuis longtemps, mais elle tient toujours, quelle bonne nouvelle pour les managers ! Sauf qu’il y a des millions de gens qui cuisent dans la marmite et que tous n’y survivent pas. Au CHU de Toulouse, où nous avons enquêté sur la mise en place du Lean Management, quatre membres du personnel infirmier se sont donnés la mort au cours de cet été. C’est très étrange qu’un laminoir managérial qui cause autant de souffrances soit aussi peu connu, aussi mal identifié, y compris par ceux qui en sont victimes. Elaborée dans les usines du groupe Toyota, puis améliorée dans les éprouvettes néolibérales du Massachusetts Institute of Technology (MIT), le Lean Management est une doctrine d’optimisation de la productivité qui consiste à essorer le salarié avec le sourire et avec son approbation. C’est l’astuce du truc : mettre en place tout un simulacre de dialogue et de consultation pour obtenir de la main d’œuvre qu’elle consente à l’impitoyable dégradation de ses conditions de travail. Cette démocratie d’entreprise est un peu à l’image de la démocratie parlementaire que nous connaissons tous, où l’on demande aux gens de voter pour l’un ou l’autre des coups de matraque qui leur éclateront le nez. Le Lean a quelque chose de foncièrement post-moderne : il te détruit en t’assurant non seulement que c’est pour ton bien, mais que c’est toi qui l’as voulu. Ce qui est intéressant aussi, avec ce convecteur de boulots de merde, c’est que sa diffusion dans le monde du travail doit beaucoup à l’État. Car le toyotisme ne s’applique pas seulement dans les grandes entreprises privées, mais aussi dans les services publics comme La Poste, Radio-France, Pôle emploi, les CAF ou les hôpitaux, même si c’est souvent sous un autre nom. Notre enquête lève un coin de voile sur la manière dont les gourous du Lean ont semé leurs dogmes dans les plus hautes sphères de l’État.

LM : Le titre du livre, « Boulots de merde » résonne évidemment avec l’article « On the phenomenon of Bullshit Jobs » de l’anthropologue David Graeber qui avait fait grand bruit lors de sa publication. Chez Graeber, le concept de « bullshit job » est volontairement ou opportunément imprécis et lâche : il s’agit des métiers ennuyeux et bureaucratiques qui n’ont aucun sens pour ceux qui les accomplissent. S’il fallait résumer son propos en une phrase, on dirait que Graeber critique le capitalisme qui selon lui valorise des métiers absurdes et sans reconnaissance sociale. Vous commencez donc le livre en critiquant Graeber, en expliquant que le spectre des « boulots de merde » recouvre une réalité beaucoup plus large que les « bullshit jobs ». Pourquoi cette distinction était-elle nécessaire pour vous ?

J.B.& O.C. : Lorsqu’on a lu l’essai de David Graeber, on s’est dit qu’il y avait une belle matière pour commencer un travail reliant le haut et le bas du monde du travail, puisque Graeber avançait l’idée selon laquelle les cadres chargés de faire tourner la machine capitaliste étaient rincés, déprimés, accablés par la conscience de leur inutilité et incapables de trouver une consolation dans leurs salaires princiers. C’est en cela qu’il parle de « bullshit jobs », des boulots bidon où les gens s’emmerdent à mettre des coups de tampon et à pianoter sur Facebook au lieu de faire un « vrai » travail, productif, visible, palpable. On avait trouvé stimulante cette réhabilitation du critère de l’utilité sociale, mais sa focalisation sur le sommet de la pyramide salariale nous posait problème, raison pour laquelle nous avons claqué notre enveloppe de frais de reportage pour aller rencontrer Graeber à Londres. Les réponses qu’il a apportées à nos questions n’ont pas franchement levé nos doutes, comme on l’explique dans l’introduction de notre bouquin. Ce qui nous a le plus scié, c’est l’explication qu’il nous a fournie sur sa méthodologie : pas d’enquête de terrain, pas de chiffres, pas de sources, seulement une compilation de données récupérées sur des blogs d’avocats d’affaires…

Du coup, on a changé notre fusil d’épaule et laissé derrière nous les affres existentielles des cols blancs cholestérolés, choqués de découvrir que leur dévouement à l’économie capitaliste n’était pas aussi sexy que prévu. C’est un sujet qu’on laisse volontiers aux journalistes des grands médias, qui se sont tous pris de passion pour les thèses de Graeber, en raison peut-être de leur proximité sociale avec les cadres d’entreprise. En revanche, la souffrance ordinaire endurée par la majorité de la population active, dans les boîtes de sous-traitance comme dans les anciens fleurons du service public, dans les bureaux de poste comme dans les restaurants en passant par les guichets de Pôle emploi, cette souffrance-là n’intéresse pas grand monde. Ce désintérêt résulte en grande partie de la propagande quotidienne pour la « valeur travail » et le « plein emploi », du matraquage verbal et administratif infligé aux chômeurs soupçonnés de fraude et de désertion. Pour beaucoup de journalistes, il faut bien qu’il y en ait qui fassent le « sale boulot » de leur nettoyer leurs burlingues au petit matin. On a voulu remettre à leur place ces réalités sociales : 80 % du livre est consacré aux trimardeurs du bas, 20 % aux cols blancs. Loin de nous l’intention de minimiser le cafard des bureaucrates de l’économie capitaliste, mais on a choisi de ne pas oublier les conditions de travail autrement plus rudes de ceux que ces mêmes cols blancs réduisent à l’état de larbins.

Lm : Vous dites dans l’introduction être d’accord avec David Graeber lorsqu’il dit que le pouvoir économique est parvenu à « Imposer dans la société l’idée que les métiers qui ne produisent pas de valeur sont plus purs que les travaux productifs ». On imagine ici que Graeber ne parle pas de « valeur » au sens économique du terme car jusqu’à preuve du contraire, même le plus ennuyé des consultant produit de la valeur, c’est d’ailleurs pour cela que son entreprise le paie. Aussi, pour « évaluer » la merditude de certains métiers vous vous appuyez notamment sur une étude de la New Economic Foundation qui prétend comparer la « valeur sociale » d’un métier à sa valeur en tant que producteur de richesse monétaire. Les auteures du rapport, établissent une méthodologie un peu fantaisiste qui relativise le profit produit par les externalités. Pour faire simple, si un trader produit 10 euros de profits, il faut y soustraire ce qu’il a indirectement fait perdre au reste de la société par la pollution, le chômage ou toutes autres conséquences de ses activités productives. Une infirmière quant à elle, aura une productivité « sociale » bien plus grande car elle sert le bien être de la « société ». N’y a-t-il pas un piège à essayer de distinguer une valeur sympa et sociale d’une valeur méchante et libérale ? En d’autres termes, si l’on s’entend sur le fait que l’économie (le décompte, l’évaluation et la maximisation) est toujours capitaliste et que le capitalisme est fondamentalement amoral, est-ce qu’on peut sérieusement imaginer qu’il puisse exister une économie « sociale » qui pourrait être autre chose qu’un mythe ou une arnaque ?

J.B.& O.C. : Tout affichage de radicalité mis à part, on aura toujours besoin de gens qui savent construire une maison, cuisiner un pot-au-feu, soigner une furonculose, enseigner l’histoire ou jouer du saxophone. Les métiers socialement utiles sont précisément ceux dont on aurait du mal à se passer dans une société non capitaliste. Bien sûr, il y a une sorte de contre-sens à vouloir évaluer cette utilité sociale en données monétaires. On peut dire que, d’une certaine façon, l’étude de la New Economic Foundation légitime la doxa économiste en recourant à ses catégories. Mais on peut aussi considérer qu’elle retourne les armes de l’adversaire contre lui-même : puisque le capitaliste prétend évaluer toute chose et toute personne à l’aune de ce qu’elle rapporte, il n’est pas idiot de s’interroger sur ce que les métiers qui assurent la reproduction du capitalisme – conseiller en défiscalisation, banquier, publicitaire, etc. – rapportent à la société, ou plutôt ce qu’elles détruisent. Pour nous, l’intérêt de cette étude, c’est de montrer que, dans la plupart des cas, la valeur sociale d’un travail est inversement proportionnelle à la valeur monétaire que l’ordre économique lui attribue. Cela permet d’étayer de façon un tantinet scientifique – le mode de calcul utilisé peut paraître saugrenu, mais il n’a rien de fantaisiste – une réalité empirique qui nous saute aux yeux tous les jours : les boulots les plus valorisés et les mieux rémunérés sont aussi les plus merdiques en termes d’utilité sociale. À l’inverse, l’agente de nettoyage, l’infirmière toyotisée ou le postier précaire accomplissent une tâche éminemment utile à la collectivité. C’est parce que le mode d’exploitation capitaliste méprise cette valeur sociale qu’il rabaisse leur travail au rang de « boulot de merde » usant et sous-payé. Les métiers néfastes du gratin et les boulots low-cost des trimardeurs sont les deux facettes d’une même médaille.

François Chaulet

Lm : Vers la fin du livre, vous interrogez des acteurs de la finance à qui vous essayez indirectement de faire admettre que leur boulot est « de merde ». Sauf qu’ils n’en démordent pas, non seulement ils trouvent leur activité particulièrement honorable mais ils expriment et revendiquent une véritable passion. C’est notamment le cas de François Chaulet qui vous explique, je cite : « Ma vie professionnelle me satisfait beaucoup parce que je fais un métier qui me passionne. Si vous me versiez plein d’argent sur un compte, de toute façon faudrait bien que je continue à le gérer, mais même en dehors de ça… j’adore ce métier ! Je paierais pour le faire. » ou encore : « [C’est]un métier intellectuellement riche. Ce qui fait le sel et la passion de mon métier, c’est de comprendre comment se constitue le miracle de l’économie capitaliste, qui est le compte de résultat ». Est-ce que l’on ne touche pas ici à une limite du concept de « boulot de merde » ? Pourquoi ne pas avoir choisi de distinguer « boulot de merde » de « boulot de connard » ?

J.B.& O.C. : Bonne idée, on pourrait même mettre en place un nouvel éventail de catégories socio-professionnelles : boulot de sagouin, boulot de salop, boulot de sangsue, etcetera… Ça nous donnerait des débats d’experts d’une autre tenue que la question du distinguo entre gestionnaire de patrimoine et gestionnaire de portefeuilles ! Sérieusement, le fait que les raboteux de la finance se déclarent ravis de leur taf est assez logique et n’infirme en rien la merditude intrinsèque de leur gagne-millions. Ils s’éclatent parce qu’ils sont conditionnés pour ça, parce que la tâche qu’ils accomplissent les couvre de pognon et de reconnaissance sociale au sein du petit monde dans lequel ils évoluent. Mais quand ils nous racontent leur travail, on a du mal à partager leur enthousiasme : passer sa journée à noircir des assurances vie, s’injecter BFM Business en intraveineuse, se plier en quatre pour aider des rentiers déjà trop gras à amasser encore plus d’argent… Franchement, qui a envie de se taper un boulot pareil ?

Certes, on aurait pu, en adoptant le point de vue graeberien, espérer que nos tâcherons de la finance se plaignent d’être noyés sous les mails, les chiffres et la bureaucratie, qu’ils avouent s’emmerder à mourir et que, pour oublier leur culpabilité, ils se défoncent à jouer à Candy Crush sur leur tablette et à télécharger des recettes de jus de concombre. Nous aurions été dans le ton de cette vision selon laquelle les cadres de l’économie capitaliste n’y croient plus et ont besoin de retrouver du sens à leur ouvrage. Mais non : il se trouve que ces gens-là sont heureux de leur bullshit job. Leur passion en toc est l’opposé symétrique de la souffrance infligée aux infirmières. Ils jouissent de ce qui gouverne le monde : la circulation du capital. Nous, on ausculte leur autojustification en les questionnant sur leur utilité sociale, en examinant la façon dont ils se persuadent qu’ils servent à quelque chose, au même titre que l’ortie ou le ténia servent à quelque chose. Après tout, les managers de transition n’expliquent-ils pas qu’en virant d’un seul coup plusieurs centaines d’ouvriers, ils permettent de sauver une entreprise et donc des emplois futurs ?

L’une des caractéristiques des boulots socialement destructeurs, c’est qu’ils fournissent à ceux qui les exercent une extraordinaire variété d’arguments pour les rendre acceptables ou même attrayants à leurs propres yeux. C’est vrai pour le CRS comme pour le banquier. Dans notre chapitre sur les vigiles chargés de chasser les migrants dans le port de Dunkerque, les salariés se plaignent moins de leur travail lui-même, qui est pourtant atroce, que des conditions de grande précarité dans lesquelles ils l’exercent. Certains même tirent jouissance du petit pouvoir que cela leur confère. Notre point de vue, c’est qu’il faut prendre le temps de montrer l’extrême violence sociale d’un système économique qui pousse ses recrues à s’accommoder du plus sale des boulots : empoigner des exilés qui ne leur ont fait aucun mal, les traîner, les savater, les remettre aux flics. La différence du chasseur de migrants, par rapport au conseiller en optimisation fiscale, c’est que le premier sévit tout en bas de l’échelle sociale et s’est dégoté son job abject sur prescription de Pôle emploi, alors que le second pète dans la soie et a fait des études qui lui permettent de choisir son métier en connaissance de cause. Entre ces deux formes d’aliénation, il y a un continuum qui nous paraissait utile à explorer.

La notion de boulot de merde n’est pas un carton rouge que l’on brandirait vers tel ou tel métier jugé peu enviable ou moralement répréhensible. C’est une clé d’accès pour appréhender un monde du travail où les boulots les plus indispensables à la société sont devenus invivables – plus de trois cents suicides d’agriculteurs en 2016 –, où le larbinat s’institutionnalise à la faveur de la mutation du monde en casino pour la bourgeoisie triomphante, où le chômage de masse permet de justifier la prolifération de petits jobs rompus à des salaires de misère et à des horaires délirants, où les trimardeurs monnaient leur force de travail de gré à gré avec le patron pendant que des argentiers chargés d’accumuler les lingotins sur des lignes Excel se proclament heureux et émancipés, se payant même le luxe d’avoir des scrupules – oui, l’argent permet d’acheter ce genre de choses.

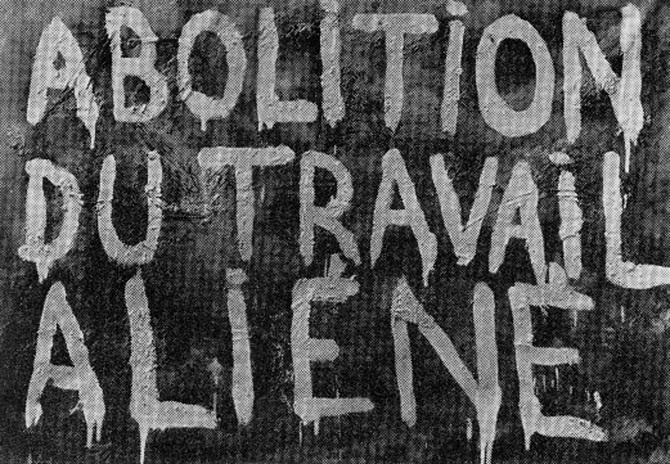

Lm : Peut-être qu’une des grosses difficultés de notre rapport au travail en général en occident, c’est que le concept confond et mélange deux dimensions très distinctes : l’exploitation et la participation. Exploitation de la force de travail individuelle et collective par l’appropriation privée ou sociale de la plus-value ; participation à une oeuvre commune par les liens qui se tissent entre ceux qui coopèrent au sein de l’univers de la production. Ce qui devrait justifier l’exploitation, c’est la dimension de participation et ce qui accule à la participation, c’est l’exploitation. À partir de là, n’y a-t-il pas un risque dans le fait de stigmatiser les « boulots de merde » ? Est-ce que cela ne suggère pas qu’il pourrait exister des boulots tout court voir des « boulots bien » ? Ne serait-il pas plus simple de tout simplement abolir le boulot de telle manière à ce que ne perdure plus que la seule dimension de participation ?

J.B.& O.C. : Avant de songer à abolir définitivement le travail, il faudrait d’abord laisser en paix ceux qui en sont privés ou refusent d’en exercer un... Le boulot de merde, dans notre esprit, désigne un mode d’exploitation des travailleurs dont la logique débilitante ou mortifère s’est répandue à la quasi-totalité du monde du travail. En creux, l’idée que ce monde-là est en train d’épuiser ses propres ressources d’absurdité et qu’il ne laisse guère d’autre choix que d’inventer autre chose court entre les lignes de tout le bouquin, mais nous se sommes pas des théoriciens. Abolition du salariat, participation, socialisation des tâches pénibles mais indispensables à la collectivité… tôt ou tard, il y a des chances pour que ces idées aujourd’hui inaudibles finissent par ressurgir et par s’imposer comme des solutions de bon sens. Pour l’instant, notre boulot, c’est de dresser un état des lieux aussi juste que possible, parce qu’il ne faut jamais cesser de raconter le monde contre lequel on se tape le crâne. Pour affûter sa lucidité en attendant que s’entrouvre une issue. Dans le monde d’aujourd’hui, les propositions les plus timides et les plus réformatrices paraissent déjà follement utopiques. Bien sûr qu’il faut abolir le salariat, mais on pourrait commencer par des choses beaucoup plus simples : fermer les écoles de commerce et de management pour assécher à la source les boulots instigateurs de féodalités, supprimer le critère de rentabilité qui sabote les métiers socialement utiles, généraliser l’intermittence à tous les précaires, baisser la durée légale du temps de travail à 20 heures par semaine, vider les bureaux qui ne servent à rien et les transformer en centres sociaux autogérés, etcetera… Et, surtout, surtout : désarmer le patronat. Récemment, une étude menée par l’Université de Bond, aux États-Unis, a conclu qu’un patron sur cinq était un psychopathe, c’est-à-dire un individu antisocial privé de toute capacité d’empathie. C’est une proportion cinq fois plus élevée que dans la moyenne de la population. Émile Pouget le disait déjà en 1889 : « Tant que nous endurerons les patrons, cette charognerie, nous serons malheureux comme les pierres du chemin. »

Lm : Au premier abord, le ton général du livre est léger et amusant, pourtant les réalités quotidiennes des gens que vous rencontrez sont particulièrement rudes et les logiques économiques et managériales à l’œuvre ressemblent à de véritables rouleaux compresseurs. Il faut attendre le dernier chapitre pour que soit évoqué le militantisme d’un employé de la Poste bien décidé à ne pas se laisser complètement écraser. Sauf que lui même le reconnaît, cette bataille particulière autour des conditions de travail est déjà perdue. Les différentes modalités des boulots de merde que vous exposez semblent contenir en elles-mêmes l’impossibilité de se défendre et de s’organiser politiquement. Or en France, cela fait depuis 1830 au moins que la question politique et révolutionnaire s’articule autour de la capacité des ouvriers à s’organiser sur leur lieux de travail. Est-ce que vous pensez que l’avènement des boulots de merde implique de revoir la matrice politique marxiste sur laquelle repose la quasi-totalité de l’extrême-gauche ?

J.B.& O.C. : De toute évidence, les logiques d’asservissement et d’atomisation du salariat rendent hautement acrobatique l’organisation de luttes collectives sur le lieu de travail. Dans les faits, le droit de grève a cessé d’exister pour une immense partie des travailleurs. Et ce ne sont pas les chômeurs, soumis à un contrôle de plus en plus étouffant, qui peuvent reprendre le flambeau, du moins pour l’instant. La mobilisation du printemps contre la loi Travail a montré que la colère sociale peinait à s’exprimer autrement que de façon sporadique ou symbolique. Et lorsqu’elle éclate malgré tout, elle est sauvagement réprimée par la police et conspuée par les médias dominants. Comment concevoir la lutte quand le simple fait de manifester lors d’une journée de « temps fort » syndical, forme d’action pourtant la plus élémentaire qui soit, te fait courir le risque de finir éborgné par un tir de flashball, ou à tout le moins d’être gazé, pourchassé ou nassé pendant des heures par des forces de l’ordre hargneuses et armées jusqu’aux dents, avec pour seul résultat de te voir traiter de casseur sur toutes les ondes ? Dans une configuration où le tocsin de l’état d’urgence se conjugue au despotisme managérial, l’idée même d’une lutte organisée – et plus encore d’une lutte organisée victorieuse – devient presque impensable. Peut-être en effet que nous sommes déjà passés du bon vieux modèle des mouvements sociaux qui déferlent dans la rue à des formes de résistance plus éparpillées, plus minoritaires et plus radicales. Est-ce que cela donne un coup de vieux à l’extrême gauche ? C’est possible, sauf qu’on ne sait plus trop où elle est, de toute façon, l’extrême gauche. Est-ce que cela invalide le lieu de travail comme première ligne de front entre les tauliers du patronat et les bagnards de la merditude ? C’est beaucoup moins sûr. Comme dit Serge, l’ami postier de Marseille, « c’est la lutte collective qui redonne du sens à notre boulot, contre ceux qui nous le pourrissent ». La bagarre a beau se mener dos au mur, dans une partie trop inégale pour être gagnée, elle reste la seule réponse au besoin de dignité. Et ce besoin-là ne se laisse pas éteindre, même dans les secteurs où l’isolement et la vulnérabilité font le plus de ravages. En Grande-Bretagne, où le droit de grève est plus fantomatique encore que chez nous, des grèves sauvages épiques ont éclaté cette année, notamment chez les turbo-précaires de Deliveroo, la boîte ubérisée de livraison de bouffe, et chez les agents de nettoyage londoniens. Le lieu de travail n’est peut-être plus le socle de la contestation, mais c’est là que l’ordre social s’exerce avec le plus de violence, c’est donc là que s’éprouve au premier chef ce qui nous reste de rapport de forces. Cela dit, on n’est pas compétents pour prophétiser des insurrections. Notre boulot, plus modestement, consiste à témoigner de ce cul-de-basse-fosse qu’est le marché du travail, avec juste assez de liberté pour espérer venger un peu ceux qui sont cloués au fond.

« Boulots de merde ! Du cireur au trader » un livre de Julien Brygo et Olivier Cyran

Collé à partir de <https://lundi.am/Boulots-de-merde-Du-cireur-au-trader>