Supplément à l’angoisse de l’ingénieur

mardi 28 février 2017, par Bruno LEMOINE

Metropolis

Fritz Lang, 1927

« Beaucoup de chercheurs en nanotechnologie voudraient séparer leur travail de ses conséquences à long terme. Car les bénéfices et les risques imaginés sont inconfortablement grands. D’ici peu nous allons voir émerger un consensus sur le fait que nous sommes face à une vraie révolution. »

Kim Eric Drexler

*

Un des passages les plus intéressants du livre de l’anthropologue Jack Goody, La raison graphique, traite de l’activité intellectuelle dans les sociétés dites « primitives ». [1] Goody montrait dans son livre que c’est une erreur fondamentale de considérer qu’il n’y a pas d’activité intellectuelle proprement dite dans les cultures sans écriture. « Intellectuel » chez Goody est pris au sens large, il s’agit d’ « individus engagés dans l’exploration créatrice de la culture » [2] Ainsi, il y a bien de la place pour des Moïses tout autant que pour des Évhémères, pour des Bossuets tout autant que pour des Lénines, et ce dès les débuts de notre humanité ; ce qui a changé jusqu’à nous, selon Goody, est dû principalement à l’évolution de nos techniques de communication ainsi qu’aux processus cognitifs afférents (ce que Jack Goody appelait justement dans son livre la « raison graphique »). Nos connaissances s’étant spécialisées, nos sciences devenant, année après année, plus complexes, cette « symphilosophie » à laquelle le cercle d’Iéna cherchait à parvenir à la fin du dix-huitième siècle, cette réunion du Mythos et du Logos, nous semble actuellement hautement improbable. [3] Quid, par exemple, d’un Lénine qui serait, dans le même temps, un Baudelaire ? C’est que, aujourd’hui, le devin, le démiurge et le chef de tribu n’habitent plus à deux pas de nos maisons… Qu’en est-il aussi, qu’en est-il pourtant, de nos jours, de l’angoisse qui prend l’ingénieur, de cette angoisse paradoxale dont parlait, dès 1928, le philosophe Ernst Bloch dans l’un de ses textes [4] ? Qu’en est-il de Prométhée, de nos jours ? Qu’en est-il du docteur Frankenstein ? Est-il derrière un ordinateur afin de mettre la main dernière à la séquence ADN complète de l’homme ? Suffira-t-il d’un clic de souris pour…

*

On saisira sans doute mieux aujourd’hui le fait que magiciens, poètes, philosophes et chefs de tribus vivent à deux pas l’un de l’autre, puisque, à l’heure des réseaux sociaux, la notion de " Village global " chère à Mac Luhan nous est devenue plus que familière. Le philosophe allemand Ernst Bloch écrivit, quant à lui, L’angoisse de l’ingénieur en 1928. À cette époque, la télévision, à laquelle il faisait mention dans ce texte, était à l’état de prototype et le mathématicien Alan Turing avait tout juste seize ans. Dix ans auparavant, en 1918, Bloch publiait L’esprit de l’utopie, un livre qui influença le dramaturge Brecht et le philosophe Adorno. Bloch n’eut de cesse après cela, durant la république de Weimar, de dénoncer la montée du nazisme, jusqu’à être déchu de sa nationalité en 1935 et de devoir s’exiler à New York.

En 1928, Alan Turing n’avait pas jeté les bases de l’informatique, mais le physicien Werner Heisenberg avait découvert, quant à lui, le principe d’incertitude et développé la première formalisation de la mécanique quantique, qui aura le rôle tragique que l’on sait dans la course à l’arme atomique que l’Allemagne et les Etats-Unis se feront durant la seconde guerre mondiale. Or, l’ingénieur, qu’Ernst Bloch mettait en scène cette année-là, réalisait déjà une machine permettant d’atteindre des températures proches du zéro absolu, jusqu’à ce que l’angoisse le prenne : “Mais lorsqu’un jour, écrit à ce propos Bloch, le jeune ingénieur eut de la chance et que sortit, de la planche à dessin et d’innombrables essais, un nouveau modèle ayant un réel effet, allant toujours plus loin dans ses records, un étrange phénomène apparut chez le sujet, chez l’inventeur. De sa joie naquirent l’angoisse, et même le souhait bizarroïde que le lendemain survienne un ratage.” [5]

C’est la nature de l’angoisse de l’ingénieur qui intéresse le philosophe marxiste : Pourquoi, se demande ici Bloch, pourquoi une telle énergie dépensée, des efforts consentis, des sacrifices, sûrement, de la part de l’ingénieur et de ses collaborateurs, pour que, au final, il ait le désir d’échouer ? Pourquoi ce Rien vient du fond des désirs de l’ingénieur, celui qui est précisément notre nouveau démiurge, puisque le poète moderne c’est lui et pas un autre. Alors qu’il est si près de toucher au zéro absolu ? Pourquoi un tel Rien ? Pourquoi, précisément, ce Rien ?

*

Le lieu, dans lequel Ernst Bloch met en scène un ingénieur dans son essai, est une ville américanisée, très vraisemblablement une ville allemande réurbanisée après la première guerre mondiale, comme le fut Paris dans les années 50 sous la houlette du ministre Eugène Claudius-Petit : soit la cité fonctionnelle, triste et malade, comme la rêva chez nous un Le Corbusier. C’est encore aujourd’hui ce qu’on appelle la ville moderne, puisque « moderne » est l’adjectif que l’on donne lorsqu’on n’a pas plus d’idée que l’intention d’innover et qu’on imagine coincer des populations entières dans des cubes de Lego.

La ville moderne est donc l’endroit comme l’envers où se situe, pour Bloch, le laboratoire de l’ingénieur qui crée là des machines réfrigérantes, afin d’obtenir de nouvelles gammes de molécules et des combinaisons chimiques inédites. Or, relate Bloch, l’essai de l’ingénieur pour atteindre le "zéro thermique" eut pour résultat un zéro pointé, ses espoirs furent déçus, et, pourtant, le moral de ce magicien du Nihil, ce grand Réfrigérant, n’en fut pas affecté, bien au contraire. Bloch recherche alors la cause de la joie de l’ingénieur, tout comme l’ingénieur, mis en difficulté, se demande où se cache l’erreur dans son système : " Qu’est-ce qui a péché, finalement ? " Et l’on comprend alors que ce jeu de « Qui perd gagne », ou volonté d’échouer logé dans l’esprit d’un ingénieur des années 20, pourrait aussi bien se loger, aujourd’hui, dans l’esprit d’un physicien du CERN en Suisse que dans celui d’un docteur spécialiste des nanotechnologies ou d’un expert des questions touchant à l’informatisation du code génétique humain. Qu’est-ce qui se passait aussi dans l’esprit d’un Heisenberg, quand il faisait des recherches sur l’uranium durant la seconde guerre mondiale ? Non qu’on ne veuille relancer à nouveaux frais le dossier Heisenberg, ni qu’on se sente de la trempe d’un avocat du diable dans cette affaire, car, très probablement, il ne se passait quasi rien dans l’esprit d’Heisenberg, quand il fut attelé au projet Uranium, son cerveau dut être on ne peut plus froid. Heisenberg, tout simplement, est comparable à un fonctionnaire borné appliquant un cahier des charges précis – comme nombre d’autres qui firent avant lui, et qui font et feront, sans doute, après lui, ce qu’on leur a dit de faire, et qui n’ont pas d’autre justification de leurs actes que cela : "J’ai obéi...", quand ils se retrouvent (quelquefois) devant une cour de justice internationale... – Ce qui m’amène à la remarque suivante : Peut-être faudrait-il pouvoir empêcher tout homme d’obéir aveuglément (ma proposition pourra vous paraître naïve) ; ce qui semble être aujourd’hui difficile en France, étant donné le manque de dispositifs judiciaires protégeant les lanceurs d’alerte... Quant au devoir d’insoumission, n’y songez même pas !

*

Rien, il ne se passe donc précisément rien dans la tête de l’ingénieur, rien qui ne l’empêchera de faire son travail, pas même l’angoisse... — Cela vous fait-il mal ? Une telle vérité vous scandalise-t-elle ? Non, même pas... une certaine asthénie seulement, plutôt que de l’indifférence : le fait qu’on ne puisse pas s’indigner contre toutes les abjections dans le monde, naturellement... Il faut ajouter ici le fait qu’Ernst Bloch ne pouvait imaginer dans les années 20 les tragédies que les découvertes faites sur la matière allaient permettre ; Bloch ne faisait que conjecturer sur un personnage de son invention, il partait d’un cas d’école, et rien d’autre... Mais, pour nous qui lisons le court essai du philosophe allemand, nous qui connaissons les désastres que l’énergie atomique peut provoquer et les horreurs du nazisme, le cas est certainement différent…. Donc, rien, précisément, rien du tout, aujourd’hui que, grâce ou à cause des réseaux sociaux, démiurges, devins, poètes, forgerons et chefs d’état se trouvent à deux pas de chez nous, et qu’on n’a jamais été aussi près de la tête de l’ingénieur – Rien ! Heisenberg pourrait être actuellement dans notre salon que nous lui dirions : « Bonjour, Monsieur Heisenberg, voulez-vous une tasse de café ? »

— « Il pourrait, me diriez-vous, mais il n’y est pas... Il n’y est pas, mais la blague, somme toute, est amusante… Imaginer Heisenberg dans son salon ! »

*

… Toutes ces digressions pour en venir à ceci : éprouver un échec comme étant une réussite est un obstacle à l’invention de machines thermiques que l’ingénieur a à analyser précisément, afin de pouvoir l’éliminer (question de déontologie). La première raison d’un tel obstacle (celui de préférer le ratage à la réussite), celle aussi la plus apparente, pourrait être la peur de réussir ; une telle peur pouvant toucher quasiment tout le monde, de l’enfant encore trop farouche à l’adulte dévoré par l’ambition. Mais cette première cause en cache bien d’autres, si l’on creuse. À lever tel motif, on trouve en effet — tout de suite après lui — la peur de se brûler en jouant avec le feu (ou ici, plutôt, le froid). Ainsi, l’ingénieur, cherchant dans les années 20 à atteindre le zéro absolu, se retrouve aussi à lutter contre le refoulé, en l’occurrence à jouer, peu ou prou, une scène dans laquelle son propre père (représentant, à cette occasion, les forces de la nature) et lui-même durent lutter, comme Zeus dut lutter, à l’origine, contre son père Chronos. Ainsi, semble-t-il, se reproduisent, de père en fils, les mêmes schémas, depuis l’aube de l’humanité, et la même appréhension à perpétrer le meurtre symbolique du père : ce « Non » projeté, afin de devenir un homme, ce « Non » qui est un Nom dialectique. Ici, dans son article, Ernst Bloch évoque un souvenir éprouvé par sa génération, qui pourrait bien se retrouver, de nos jours, dans quelques contrées reculées d’Afrique où la Fée Electricité n’est pas encore apparue : « Enfants, il nous semblait fort inquiétant de voir les lampadaires s’embraser dans les rues artificiellement, pire, insolemment après que le soleil, cependant, s’était couché. La lumière qui, au lieu du soleil, perce la nuit est ici celle qui nous appartient en propre, s’allumant d’elle-même contre la règle. » [6]

Il faut alors que l’enfant devienne Lucifer et prépare pour lui des Enfers froids et dont le travail réside à aller toujours plus loin au fond et toujours plus avant dans le vide… Il n’est, naturellement, pas là au bout de ses peines.

*

On pourrait me demander ici, finalement, quel rapport j’entretiens avec la poésie : “ Vous évoquiez le cercle d’Iéna, tout à l’heure, au début de votre texte. C’était, naturellement, en filigrane, alors que vous parliez des intellectuels dans les sociétés primitives ; vous mentionniez à ce propos le livre de l’anthropologue Jack Goody La raison graphique, vous vous souvenez ? Pourquoi être allé aussi loin pour parler de sciences modernes ? Pourquoi avoir ici rappelé l’esprit de Novalis, de Schleiermacher et des frères Schlegel ? On a bien compris que votre propos remettait en question le statut d’objectivité de nos sciences, mais, de là, à considérer comme une chose souhaitable le retour des mythes (et lesquels ?) au sein de la communauté scientifique, il y a un pas. Les poètes, de tout temps, ont fait leur petit tas avec des mots, de ces mots qui font, nous sommes d’accord, les lois tout autant que les poèmes, les institutions mais aussi les parfums… Laissez donc à la poésie son parfum. ”

Le problème, c’est que la poésie, jamais, n’a été aussi proche d’un état politique et démiurgique, de celui que le poète Solon a sans doute connu à Athènes il y a des lustres, et tous les démons qui ont secoué, en son temps, le futuriste Marinetti, seront bientôt à portée de votre main, lorsque – chimie amusante – la possibilité de convertir ABCD avec ADN sera commercialisée en parapharmacie [7] ; ce qui est déjà le cas avec le Kit CRISPR Cas 9 accessible via Internet pour 150 dollars. Grâce à Crispr Cas 9, vous pouvez faire votre propre cut-up, comme Brion Gysin et William Burroughs, mais à partir des éléments du code génétique végétal et animal. L’innovation CRISPR Cas 9 présente la vie, toute forme de "morphogénèse autonome" à l’origine du vivant [8], comme un grand jeu de constructions. Kit CRISPR Cas 9 est en somme une nouvelle boîte de Lego qui a la particularité d’offrir des briques de construction vivantes. Depuis décembre 2016, la communauté scientifique s’alarme à ce sujet, plus de 150 ONG internationales demandent un moratoire, et, dans un rapport publié en novembre dernier, le comité scientifique du gouvernement Obama s’est inquiété des dérives possibles d’une telle innovation technologique dans les mains de terroristes. Mais il n’y a pas à s’inquiéter !

Déjà, depuis dix ans, des expositions présentant les travaux de démiurges en art, depuis un certain lapin phosphorescent, fleurissent à travers le monde [9]. La plupart du temps, les hommes politiques ne sont pas au courant [10] , les autres savent que – loi de Moore aidant – l’affaire n’est pas pour demain : nos démiurges en herbe auront encore besoin de mécènes comme l’Oréal ou Monsanto, le monde peut encore dériver quelques dizaines d’années avec l’envie de cloner de jolies têtes blondes, comme on en trouve dans le film de Wolf Rilla, Le village des damnés. En tête de gondole on vous présentera sans doute à nouveau des chromosomes rigolos signés Jeff Koons et quelques biobots gadgets pour distraire le badaud de la cité des sciences, et, vous, vous en sortirez à nouveau sceptique : « Des chromosomes multicolores, et alors ! », fulminerez-vous. Vous hausserez les épaules, et l’affaire sera vite oubliée, n’est-ce pas ? Sauf que, aujourd’hui, une telle affaire pourrait avoir un impact réel sur notre quotidien. — Mais que peut-on y faire ? Laissons les experts travailler, ils en savent plus sur le sujet que la société civile. Faites confiance en nos institutions...

Le Village des Damnés

Film de Wolf Rilla, 1960.

*

« Au mois de mai 2004, je me suis trouvée dans l’obligation d’expliquer à des agents fédéraux la légitimité de l’utilisation, par un artiste, de techniques biologiques de pointe. J’avais pris l’avion de Buffalo à Chicago, dans l’Etat de New York, afin de rejoindre mon ami Steve Kurz du groupe Critical Art Ensemble (CAE), un jour seulement après la mort soudaine de sa femme au cours de son sommeil. La police, venue constater le décès, a trouvé une table jonchée d’équipements de laboratoire ; sceptique à l’idée que Kurz puisse se servir de tout cela pour son art, ils ont appelé la Brigade antiterroriste. Quand je suis arrivée le lendemain, le FBI était sur place pour embarquer Kurtz et lui interdire l’accès à son domicile, en l’attente de fouilles qui ont mené à la confiscation de ses matériaux de recherche, y compris un ordinateur et de nombreux documents personnels. On m’a soumise avec lui à l’interrogatoire. Ce n’était pas la première fois que j’avais tenté de rendre compte d’un tel type d’art mais la circonstance – un ami accusé de bioterrorisme – ajoutait une urgence toute nouvelle. » [11]

Les experts savent, faites confiance en nos institutions, on saura bien comment gérer le problème, on a toujours su ! Soyez un peu optimiste, que diable !

… Et dire que j’écris tout ceci en même temps que de passer l’aspirateur, donner une friandise à mes chats et mon métier d’enseignant…

— ON SAIT ! JE SAIS ! ILS SAVENT ! NOUS SAVONS !

*

... C’est que, avant que, vous ou moi, ayons l’envie d’écrire des textes dans des boîtes de pétri, comme l’artistte brésilien Eduardo Kac ou un ami ingénieur en nanoparticules passionné par Isidore Isou et l’hypergraphie lettriste, l’eau peut couler sous les ponts. Un tel genre de pratique ne devrait pas avoir beaucoup d’amateurs ni même devenir un loisir créatif, comme le scrapbooking ou un kit broderie en vente chez Cultura. Et, de là, à ce qu’un jour, on puisse choisir avec notre médecin le nombre de paires d’yeux ou d’oreilles de nos enfants, ou même imaginer un nouveau modèle d’embryon aryen, il y a un pas...

Reprenons donc calmement la lecture de L’angoisse de l’ingénieur d’Ernst Bloch, creusons plus profondément, passons au cercle suivant. Dans ce périple, le philosophe allemand épris d’utopies sera peut-être un meilleur guide pour nous que Virgile et Béatrice ne l’ont été pour Dante ; il nous permettra, sans doute, d’envisager cette République des poètes que le cercle d’Iéna, avant lui, avait rêvé :

- L’angoisse de notre ingénieur devant une machine lui permettant de jouer avec la matière se ressent peut-être aussi à un ulcère qui le martyrise ; il en va ainsi de tous ceux qui se mesurent à la création divine et ne volent le feu aux dieux : il semble bien qu’un aigle doive leur manger le foie. Mais, à part quelques ennuis gastriques d’ordre psychosomatique, le feu divin ne se manifeste pas outre mesure à l’ingénieur : pas d’apparition de Méphistophélès comme pour le vieux Faust ; nous ne sommes pas dans le film Anges et Démons, cette adaptation fantastique d’un livre de Dan Brown, le cohobé d’un alchimiste féru de démonologie ne risque pas, au sortir du générateur de particules du CERN, de précipiter le Vatican dans un gouffre. En matière de catastrophes, les risques qu’encourt notre ingénieur sont réduits au maximum, la prudence est de rigueur : les risques possibles sont tout autant calculés par lui et ses collaborateurs que par son assureur, et, à ce jeu, l’assureur est, très probablement, plus compétent que lui.

Ce qu’on sait peut-être moins à ce sujet, c’est que, depuis nombre d’années maintenant, le risque professionnel est tout autant assuré, sur le plan financier, par un assureur dont c’est le métier, que, dans le domaine des idées, par certains philosophes et sociologues, qui se sont mis à parler de catastrophes en prenant, justement, un ton catastrophique, en même temps qu’un style catastrophique, ce qui leur permet de servir les intérêts de la banque-assurance, tout en paraissant de gauche.

Ainsi du sociologue allemand Ulrich Beck et de sa Société du risque [12] qui a défrayé la chronique dans les années 80 : Beck remarque dans son essai qu’aujourd’hui, dans notre monde, il y a de plus en plus de hauts risques, comme les catastrophes ou les cataclysmes, que les assureurs traditionnels ne peuvent plus couvrir ; c’est ce qu’il appelle « la condition postmoderne ». Voilà donc, pourrions-nous dire, un auteur qui se pose des problématiques de gauche, puisqu’il s’intéresse à la sécurité sociale (au sens strict du terme, on ne peut pas nier que « sécurité sociale » signifie protection des sociétés, même s’il s’agit en France, essentiellement, de couverture assurant contre les maladies et les accidents) – tout au moins, Ulrich Beck pourrait-il imaginer une protection couvrant, à l’Internationale, les catastrophes et les cataclysmes, une protection qui serait, en l’occurrence, un service public. Eh bien, pas du tout, c’est même le contraire pour lui : banque-assurance ! Au sujet de La société du risque de Beck, le sociologue Razmig Keucheyan écrit dans un essai d’écologie politique paru en 2014, La nature est un champ de bataille : “La solution très originale de Beck prend appui sur l’assurance. A ses yeux, le critère décisif qui explique le passage de la modernité à la postmodernité... est celui de l’assurabilité. Dans la postmodernité, certains risques sont devenus si coûteux qu’ils ne sont plus assurables, selon les critères de l’assurance moderne. Ils échappent au contrôle des humains, même lorsqu’ils ont été créés par eux, à la fois parce qu’ils sont imprévisibles et parce que leurs conséquences sont socialement ingérables.” [13]

Les nouvelles formes de gouvernance des nations, que préconise Ulrich Beck pour couvrir les risques de catastrophes, devraient donc être gérées par des banquiers ; et l’on imagine actuellement sans peine les produits financiers qu’ils sont capables d’inventer, après la Taxe carbone, en spéculant sur les futures catastrophes naturelles ou sociétales [14]. Par ailleurs, Beck a la vue courte, comme le montre Razmig Keucheyan, puisqu’il ne réalise pas que, depuis les années 60, les Etats modernes se sont préparés à subir des risques majeurs et que de véritables « pools » assurantiels ont été mis en place à ce sujet. Des sociétés de Réassurance, comme Munich Re ou Swiss Re, couvrant les risques que les assureurs traditionnels ne peuvent pas prendre en charge, ont aussi été créées depuis belle lurette [15] . En France, ce « pool » assurantiel se nomme aujourd’hui « Assuratome » et il a pour vocation de couvrir le nucléaire civil. La prévention du risque, dans un laboratoire manipulant l’énergie atomique, est donc, naturellement, beaucoup plus importante de nos jours qu’elle ne l’a été dans les années 20 en Allemagne, au moment où Bloch rédigeait L’angoisse de l’ingénieur, ou en France, à l’Institut du radium de Marie Curie.

En France, François Ewald est l’un des proches d’Ulrich Beck et il était autrefois l’assistant de Michel Foucault au Collège de France. Après avoir été maoïste dans les années 60, Ewald est devenu conseiller pour la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA) et du MEDEF, et il est aujourd’hui directeur de l’école nationale d’assurances. Ewald a rédigé une thèse de doctorat sur l’histoire de l’état-providence sous la direction de Michel Foucault. Résumant la thèse d’Ewald, le sociologue Razmig Keucheyan écrit dans La nature est un champ de bataille : « À la fin du XIXème siècle se fait jour l’idée que les accidents et autres aléas sur le lieu de travail ne sont imputables à personne, qu’ils relèvent d’un risque inhérent à l’activité industrielle. Cette rupture avec l’idée de « responsabilité » (et au premier chef de responsabilité patronale), ainsi que son remplacement par celle de « risque », marque à ses yeux le véritable commencement de l’époque moderne. Contrairement à la responsabilité, le risque n’est le produit d’aucune intentionnalité, c’est un principe impersonnel. » [16]... Et le philosophe tout postmoderne Peter Sloterdijk, ici, de renchérir sur la thèse de François Ewald dans son essai La mobilisation infinie sorti en France en 2000 : “Mais il reste à savoir si un accident comme celui de Tchernobyl peut être attribué à un acteur. Tchernobyl, en dehors des aspects d’exploitation et des risques généraux de panne n’est-il pas aussi, d’une manière anonyme et non attribuable, le résultat de développements épistémologiques et socioculturels qui, reposant sur des prémisses millénaires, débouchent dans la technologie nucléaire ? Peut-on chercher des coupables dans des processus de cet ordre de grandeur et leur faire endosser la responsabilité ?” [17]

Nul doute que, à côté du principe d’indétermination d’Heisenberg, le "principe impersonnel" de François Ewald, cautionné par des auteurs tout "postmodernes" tels que Michel Foucault [18], puis Beck et Sloterdijk, mais aussi par des politiques tels que Tony Blair alors qu’il était premier ministre de Grande-Bretagne, un tel principe aurait pu servir de caution morale et juridique au physicien Heisenberg après la seconde guerre mondiale. Comme on le voit, tout est affaire de casuistique : puisque sa responsabilité aurait trouvé à être couverte sur le plan financier mais aussi sur le plan juridique et moral, l’ingénieur imaginé par Ernst Bloch aurait peut-être eu bien plus de chance de s’en sortir de nos jours, si, par erreur, l’une de ses machines thermiques avait empoisonné le lit d’une rivière, que dans les années 20 en Allemagne.

Centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi

11 mars 2011

*

Mais notre ingénieur saurait-il lui-même se sentir responsable des risques éventuels de son métier ? Et si, à jouer avec le froid et la matière, une explosion survenait, qui pourrait déterminer ici la part de responsabilité qui lui reviendrait de celle de ses collaborateurs, ou le "principe impersonnel", mentionné plus haut, le dédouanerait-il de toute peine de justice ? Dans L’angoisse de l’ingénieur, Bloch l’affirme lui-même : un tel homme « se voit […] face à un circuit bien plus fantomatique [qu’autrefois], où tout semble relation vide, et rien n’être réel. D’où ceci : la production bourgeoise avec son univers est de plus en plus extérieure et aliénée, non seulement dans ses dispositifs de sécurité, mais aussi en sa qualité de pionnière. » [19]. D’où le sentiment alors, tout « postmoderne », de ne plus être simplement là où l’on est, en phase avec la réalité des choses, présent à soi-même et au monde, puisque la nature elle-même, dans une ville américanisée (et l’ingénieur, on s’en souvient, habite dans une telle ville, qui fleurit en Allemagne dès les années 20), puisque le sol-même du vieux monde se met à manquer là où les tours surgissent. – Ainsi, à mesure que l’ingénieur, mis en scène par Bloch, s’enfonce dans la matière, à mesure qu’il approche le vide, non seulement le risque qu’une catastrophe advienne se fait plus fort, malgré toutes les mesures de sécurité mises en place, malgré même, pourrait-on dire, l’ « ingéniosité » de l’ingénieur, mais aussi l’Hubris, le vieux dragon tapi au fond de nos esprits, apparaît plus menaçant encore. Nous sommes ici, avec l’essai du philosophe Ernst Bloch, et dès les années 20, à deux pas de l’un des derniers romans de l’écrivain anglais J.-G. Ballard, Super-Cannes, qui se situe, de nos jours, sur les hauteurs de Cannes, dans une nouvelle Silicon Valley. Là, derrières leurs bureaux en verre, des directeurs de multinationales et leurs cadres supérieurs ont décidé de lâcher la bride à leurs démons et s’adonnent à des ratonnades dans les rues de Cannes, en toute impunité, afin de ne pas devenir les fantômes qu’ils sont déjà, qu’ils ne peuvent pas ne pas être.

De la ville américaine, douze ans avant de devoir s’exiler à New York, Ernst Bloch écrit : « Le néant, derrière la mécanique ou le monde qu’aucune médiation ne relie à l’humain, n’est autre que la maison des morts, où l’homme est enterré vivant. » [20] New York pour Bloch — comme Super-Cannes actuellement pour nous — n’était pas une cité moderne, mais l’enfer sur Terre, et J.-G. Ballard était, sans doute, le romancier le plus à même de nous communiquer les enfers révélés, quatre-vingt-dix ans plus tôt, par le philosophe communiste.

*

– FLASH – À Gotham City en ce moment-même, les grands électeurs choisissent le Joker Trump au manchot Hillary. Batman est dans les choux !… Les gloses des journalistes du monde entier fleurissent afin de « couvrir » l’événement : comment ont-ils pu se tromper à ce point ? comment un tel degré d’incompétence ? La première dame du monde est déjà en couverture de Vogue... –

*

Analysant les dérives de la pensée allemande durant la République de Weimar, le philosophe tout « postmoderne » Sloterdijk montrait, dans un ouvrage intitulé Critique de la raison cynique, comment l’Allemagne s’était laissé aliéner, lors de la "résistible ascension" de Hitler, par le culte de la technique et de l’idéologie militaire [21]. Selon Sloterdijk, « l’« objectivité » tant invoquée de Weimar touche d’abord un état de fait militaro-psychologique. Celui-ci commande au cours des années suivantes la stylisation culturelle : le guerrier comme ingénieur qui fonctionne froidement. Les assauts se transforment en exploit du matériel d’artillerie, le dernier rapport entre héroïsme et survie se relâche aussi. « Objectif » est le lien entre les soldats et les systèmes d’armement ; l’homme en uniforme doit apprendre à se considérer lui-même comme « facteur humain » de la guerre des machines et à s’employer en fonction de cela. » [22] Ainsi, du philosophe Heidegger qui, dans une lettre à sa femme datant de 1940, parlait de la « profession de foi absolue en la logique interne de la technicisation de la guerre », dans laquelle « l’être isolé disparaît en tant qu’individu. » [23]

C’est donc une machine de guerre, un être humain totalement aliéné par la technique que dénonçait déjà Bloch après les années 20, et notamment en 1935, dans Héritage de ce temps, un livre qui lui valut de devoir fuir l’Allemagne nazie. RoboCop ou Batman, ces « héros » de films américains, pourraient en être une illustration romantique, si nous ne relevions pas nous-même ce qu’ont d’angélique leurs synopsis :

Après une mort clinique (ou « après le meurtre de ses parents » pour Batman), un officier de police (ou « Bruce Wayne, un multimillionnaire ») est transformé (ou « se transforme ») en un robot programmé pour combattre le crime organisé : soit un deus ex machina.

Et, ici aussi, l’ingénieur tout à ses angoisses, se battant seul dans son laboratoire, sent bien qu’il devra lui-même devenir sa propre machine thermique pour vaincre la matière-même : la métamorphose de l’ingénieur en une machine est une aliénation consentie, une renonciation à l’identité, pour reprendre les mots de l’ethnopsychanalyste Georges Devereux , et son angoisse, la dernière part d’humanité qu’il éprouve contre celle-ci.

*

Nous dirons alors que, pour vaincre l’obstacle de l’angoisse, l’ingénieur devra surplomber son sujet, comme l’aigle se posant sur une hauteur avant de fondre sur sa proie. Mais, plus la proie est éloignée de lui, plus il lui faudra fournir d’efforts, et la position de son surplomb avant l’envol devra être calculée précisément. C’est alors, face au consentement à devenir aigle ou machine, que l’esprit de l’ingénieur bloque à nouveau. Combien de temps et d’énergie usera-t-il à ce jeu, avant de s’anéantir complètement ?

*

Au fond, oui, là, face au rien, face à l’anéantissement dans le zéro absolu, une certaine forme de résilience, quelque chose comme un cliquet au fond de l’ingénieur l’empêchant de sombrer : combien de crans reste-t-il maintenant au cliquet avant le grand saut ?

*

Selon Ernst Bloch, une telle résilience à l’œuvre dans l’esprit de l’ingénieur est précisément ce qu’il nomme le romantisme, ou ce qu’il en reste dans les années 20 – une fin de règne romantique, en somme un vestige, comme un fragment sauvé in extremis du choc des Titans – et qui s’oppose à cet anéantissement programmé de l’homme par la technique et le Capital. Un tel fond culturel — qui se résume pour Bloch à la philosophie kantienne — n’est alors plus qu’un voile de pudeur ou un cache-misère – en un mot, des œillères que l’homme moderne s’est mis devant les yeux pour ne pas voir le gouffre situé à ses pieds. Bloch écrit à ce propos : « Actuellement, la dernière lueur de la plénitude pré-capitaliste s’y oppose encore, le « juste-milieu » emprunte encore sur gages un fond de croyance depuis longtemps éteint […] – tout cela dans le but de ne pas être contraint de voir les fondements de « l’angoisse du monde », à savoir la mécanique de l’existence issue du vide total. » [24]

Autrement dit, face au vide fondamental, toute croyance en un équilibre du Yin avec le Yang, de l’animus avec l’anima (Bachelard) ou de l’inconscient collectif avec la conscience, comme chez Jung à la même époque, est, selon Bloch, un leurre ; il n’y a que l’exercice de la raison appliquée à un tel mal qui pourra faire que l’ingénieur sorte de l’angoisse qui le taraude, afin que ses réussites ne soient pas, dans le même temps, des échecs. Une telle victoire, dans son cas, ne pourra être pleinement effective que dans un monde où le communisme sera établi. Or, à l’époque où le philosophe marxiste écrit son article (1928), c’est le monde capitaliste qui est allé le plus loin dans les recherches sur la physique fondamentale, et donc dans la pleine contemplation du zéro absolu, au cœur-même de la matière ; Bloch écrit à ce sujet dans son essai :

« Ce sien visage [soit le portrait d’Isis derrière le voile, dans la ballade de Schiller, un tel portrait, témoignant, selon Bloch, de notre fascination nouvelle pour le vide, est assimilé, confondu, mêlé, dans l’esprit du philosophe, aux recherches sur les fondements mêmes de la matière… ce visage, donc] est tout à fait parent à l’Ouest comme à l’Est, ici sous la forme du capitalisme monopolistique avec amélioration démocratique, là-bas sous celle du capitalisme d’Etat avec apparence ou malentendu socialiste. Cependant, c’est l’Ouest qui a la priorité subjective dans le problème, comme on a dit, du « bien-être matériel et de la détresse spirituelle », dans la question du support pas même trahi, mais brisé. » [25]

Il y a donc un Rien au cœur-même de la matière et de l’homme, selon le philosophe allemand le plus fidèle, peut-être, au matérialisme historique que le vingtième siècle ait connu, celui pour qui, au bout du compte, les mots de révolution communiste ne pouvaient pas n’être qu’un vœu pieux. Qu’en est-il alors de l’Union soviétique, pour lui, à cette époque ? C’est un capitalisme d’Etat qui imagine encore être un pays socialiste ou qui joue, à ce propos, les Tartuffes : pour Bloch, en l’occurrence, la question n’est pas encore tranchée. — Que se passe-t-il en URSS à ce moment-là ? Le 23 octobre 1927, Trotsky est exclu du Comité central du parti bolchevick, le 15 novembre du parti. Battue au XVème Congrès, en décembre, l’Opposition unifiée se désagrège le mois suivant. Le stalinisme émergeant est ce qu’Ernst Bloch nomme ici un « capitalisme d’Etat » [26].

*

Au bout du compte, nous sommes bien loin, actuellement, de pouvoir créer la vie, tel un Dieu ayant programmé son chantier sur six jours afin de pouvoir se reposer de ses peines, le septième : nous en sommes encore à la création de briques chromosomiques pour de la levure ou de biobots jouant leur partition dans les artères d’un rat de laboratoire. Pas de quoi émouvoir M. Dupont & Durand, leur quiétude ne risque pas d’être bouleversée par la prolifération de monstres surgis — combustion spontanée — du thermocycleur de jeunes biohackers californiens. Et si, par extraordinaire, un tel risque survenait, des généticiens, éthiciens et philosophes de toutes obédiences seraient convoqués par nos gouvernements pour un moratoire. Serait créé, dans la foulée, un protocole de recherche à mettre en place sous deux ans, que vous soyez une université publique, un laboratoire privé ou un simple particulier jouant aux apprentis sorciers sur un établi de son garage ou le plan de travail de la cuisine.

« À ce jour, peut-on lire dans un article du Monde datant de juin 2016, l’équipe du généticien Craig Venter est celle qui a synthétisé le plus grand génome entier, celui d’une bactérie, long d’environ un million de paires de bases [27]. Venter a depuis proposé la recette génétique de la « vie minimale ». » [28]

– La vie minimale ! Une écriture de la vie minimale ! Un peu comme d’une boîte à musique dont le cylindre garni de pointes réaliserait pour nous divers organismes vivants que nous pourrions contempler, une fois créés, au microscope. — Nous n’en sommes pas là ! — Bien évidemment, nous n’en sommes pas là ! mais combien de temps avant que, par synthèse morphogénétique, on passe de la création informatique d’un organisme très simple comme la bactérie Mycoplasma mycoides à des organismes dont le séquençage génétique est plus complexe ? — Il suffirait de changer l’espacement des pointes du cylindre de notre boîte à musique pour obtenir des organismes nouveaux, après lecture des gammes que des bioinformaticiens publient sur Internet [29], ou même d’en créer des inédits, après quelques cours de solfège et la Méthode rose digérée. Certains iraient aussi dans des écoles de musique suivre des cours d’improvisations libres, afin de concevoir des espèces nouvelles... Il faut imaginer le Scratch Orchestra du musicien britannique Cornelius Cardew, là ! Il faut imaginer le bordel que ça ferait, la horde de culs bénits, de réacs, cathos, fanatiques, extrémistes de tous crins, islamistes aux abois, main dans la main avec des écolos végans, manifestant in extremis dans les rues pour qu’on ne salope pas la planète et la création de leur fichu bon dieu !

Reprenons alors, Pénélope sur sa tapisserie, ici même : au Fragment 36 de Novalis, tiré de son manuscrit Poésie : « ‹Poétiser est engendrer, affirmait là Novalis. Tout poétisé doit être un individu vivant.› Quelle inépuisable masse de matériaux en attente de nouvelles combinaisons n’y a-t-il pas partout ! Il reste à celui qui a percé ce mystère à prendre la décision de renoncer à la diversité infinie et à sa jouissance pour débuter n’importe où – mais cette décision coûte le sentiment de liberté d’un monde infini – et exige qu’on s’en tienne à une seule de ses manifestations – Ne serions-nous pas redevables de notre existence terrestre à une décision de ce genre ? » [30], et connectons-la — paire de bases nouvelle — à ce propos d’Ernst Bloch tiré de L’angoisse de l’ingénieur : « La technique possède de la sorte dans son effet ultime une relation entièrement neuve, possiblement, avec la nature créatrice elle-même, entendue comme un « sujet-nature », qu’il fallait jusqu’alors adjoindre par la pensée à la nature seulement d’après l’analogie avec le sujet-homme ou le sujet de l’histoire ; mais qui, malgré Bruno, Spinoza ou Goethe, n’était pas saisissable. » [31] ... mais qui, maintenant, l’est pour 150 dollars !

150 dollars, le kit en main du parfait apprenti-sorcier, là, maintenant, chez vous, un nouveau Tétris jeu-de-briques biomécano pour l’ingénieur en herbe que vous n’êtes pas encore, mais que vous allez devenir, car la société de consommation fera tout pour vous donner l’envie de faire proliférer des cellules de toutes les couleurs, en les projetant, pour vos amis, chez vous, sur les murs de votre salon ! “Regardez la nouvelle cellule que j’ai créée, cher voisin, regardez comme elle agrémente mon intérieur, comme elle donne une touche gaie à ma salle à manger, quand la lumière du soleil passe sur mon synthétiseur !” “Quelle formidable composition n’avez-vous pas là, mon ami ! Etes-vous certain que, cette fois, elle n’est pas transmissible à l’homme ?” “Bien évidemment ! Ne vous inquiétez plus ! Le service d’hygiène est venu hier pour la contrôler. Toutes les batteries de test possibles et inimaginables lui sont passés dessus.” “C’est formidable, cher voisin, et sert-elle à quelque chose ?” “Absolument à rien, mais qu’est-ce que c’est beau !” "Assurément, cher voisin, vous pourriez la présenter au concours du quartier du plus beau corps cellulaire !"

Il faudrait, ici, ajouter, aux noms de Giordano Bruno, Spinoza et Goethe, ceux de Novalis et de Bloch, car, finalement, quel brin nous reste-t-il, de nos jours, combien de paires de bases avant qu’un poète ne crée, de la natura naturans, le « poétisé » dont Novalis rêvait et qui est le sujet de l’angoisse que révélait Bloch ? En joignant les deux bouts de tessons de l’histoire – symbole ou diabole ? – on peut alors – Ars Magna ou Ars inveniendi – imaginer un avenir tout autre...

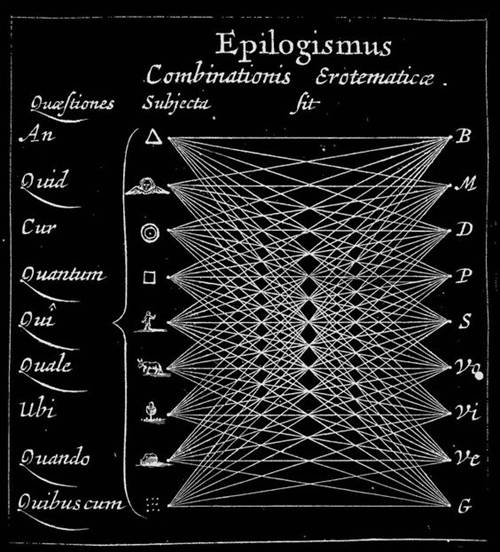

Ars magna sciendi sive combinatoria

Athanasius Kircher (1669)

*

– « Vie minimale », bon Dieu ! La recette génétique de la vie minimale se passant, peut-être demain, de mère en fille, comme celle de la daube ou du bœuf bourguignon ! Où donc ai-je mis, dans mon ordinateur, la recette de l’homunculus par Paracelse ?

On pourrait faire alors son petit jeu de briques structuraliste, en s’inspirant du linguiste Chomsky, et affirmer, péremptoire, que la « plus petite unité de sens », c’est la recette de la vie minimale, soit la bactérie Mycoplasma mycoides, pourquoi pas ? A partir de là, construire des phrases nouvelles, en commutant, permutant des éléments de séquences du code source de tel ou tel organisme cellulaire. On peut ainsi avoir son génome modifié par ses soins dans son propre frigo, chaque jour un génome modifié, fait à la maison et d’une couleur différente ; cela pourrait devenir une nouvelle forme de loisir créatif. En ayant des parts de marché dans le magazine Marie Claire, on pourrait ainsi lancer une nouvelle rubrique domestique, à côté de celle de la décoration intérieure et du Régime minceur...

La mouche noire

Film de Kurt Neumann (1958)

*

Enfin, l’angoisse, que ressent l’ingénieur, pourrait être provoquée par un dernier mouvement d’humanité face au monde atomique que lui révèle sa machine, un recul, une distance prise, comme un soupçon de Kant et de sa « raison morale et esthétique » au fond de la conscience : un « souvenir factuel, s’entend. » [32], précise Ernst Bloch à ce propos, c’est-à-dire une impression déterminée qui viendrait de l’éducation que le jeune bourgeois a reçue, ainsi que de sa personnalité. Notre technologie la plus poussée se heurte là au "Stop !" : « Ce serait en dernière instance, affirme Bloch, conçu tout à fait professionnellement, dans la limite de la technique, et même de la causalité universelle, là où cette limite en tant que telle se heurte donc à une altérité et fait demi-tour avec une angoisse valant pour une joie. » [33]

Il n’y aurait donc pas seulement de la frayeur face aux miracles que la technologie nous permet, mais aussi un mouvement d’arrêt contemplatif face au Zéro, ce que, en un sens, Kant appelle la raison esthétique : ici, l’homme entend que quelque chose le dépasse intellectuellement, et que ce dépassement-même de ses facultés est ce qu’il attend. Nous dirions alors que tel ou tel résultat, telle molécule de synthèse, tel tissus humain conçu par une imprimante 3D ou tel lapin phosphorescent à la Eduardo Kac (pourquoi pas ?) est beau en soi. À la lecture kantienne que Bloch fait de notre aperception du Zéro absolu, il faudrait abonder dans son sens, ça ne fait pas un pli : un tel Zéro, dans son absoluité, est « beau en soi », et il demeurera seulement « beau » pour nous, ou pour Bloch, tant que les Lumières d’un monde parvenu au socialisme ne nous auront pas éclairés à son sujet.

Pourtant, il manque ici une lecture proprement hégélienne de l’angoisse de l’ingénieur, une lecture que Bloch, curieusement, ne fait pas dans son essai, alors même qu’il passa toute sa vie à lire Hegel, qu’il écrivit même sur le philosophe un ouvrage, Sujet-Objet. Considérations sur Hegel [34]. Nous poserons donc maintenant la question à sa place, et cette question est, naturellement, de celle qu’on n’attend pas : l’ingénieur serait-il heureux d’avoir manqué son but, alors même qu’il contemple à son aise la beauté d’un cadavre ?

On sait ici que, contre Kant, Hegel refusait de considérer que l’objet de la beauté soit irreprésentable. La meilleure expression de l’idée de sublime, pour le philosophe allemand, serait donc donnée dans l’idée d’une pure expérience de la négativité [35]. À l’époque de La phénoménologie de l’esprit, Hegel écrit, à ce propos, un court essai intitulé Qui pense abstrait ? [36], dans lequel il réfute l’idée selon laquelle la philosophie doit être abstraite. Comme Ernst Bloch avec son ingénieur, Hegel invente un récit pour illustrer son propos : il prend l’exemple d’un crime pour nous mener vers une appréhension du monde qui serait transfigurée vers une illumination rédemptrice.

Dans Qui pense abstrait ? de Hegel, il se trouve qu’il y a eu un meurtre et que l’assassin a été arrêté : il s’agit d’un beau jeune homme qui est mené, quelque temps après son procès, au pilori. « Pourquoi cet homme a-t-il donc tué, lui qui avait tout, semble-t-il, pour mener une existence heureuse ? », se demande-t-on alors. La composition des trois mots « beau »—« jeune »—« homme » a ce pouvoir de nous faire espérer en un avenir radieux, comme si la beauté, par elle-même, devait sécréter ses anticorps. Des sociologues, des psychologues reprennent, après coup, la plaidoirie de l’avocat : le jeune homme a tué parce qu’il était pauvre ou qu’il a subi un traumatisme dans sa jeunesse ; quelque chose, en tout cas, s’est passé dans son esprit, alors que, enfant, il était dans les jupes de sa mère... De telles justifications d’un crime, même pertinentes, ne sont pas concrètes, selon Hegel, mais abstraites, parce qu’elles ne sont pas là, dans la vie-même de l’événement reçu, au présent, et qu’aucun plaidoyer ne peut nous permettre d’oublier ceci : le jeune homme a bel et bien tué.

Or, la seule personne qui, selon Hegel, saura penser concrètement, durant l’exécution du jeune dénommé Binder, se trouve être une vieille infirmière ; elle-seule saura trouver les mots justes. Alors que la tête du condamné à mort trônait sur l’échafaud à contre-jour, celle-ci s’exclama : « Que c’est beau ! Que le soleil de la grâce illumine Binder ! » [37]

Ce que Bloch, peut-être à travers Hegel, nous murmure ici, c’est que, si l’ingénieur a été heureux de voir sa machine manquer son but, c’est pour ne plus avoir à admirer à nouveau, derrière telle abstraction lui permettant d’atteindre à l’absoluité du Zéro, la prégnance et l’évidence, la beauté d’un “Soleil Cou Coupé” ou celle du portrait de Saïs :

— « Que le soleil de la grâce illumine Binder ! »

Il ne faut pas trop abuser du spectacle d’une peine capitale, nous murmurerait ici Bloch à l’oreille, même la vielle infirmière, évoquée par Hegel, durant l’exécution de Binder, le savait...

*

« Décider la mort de la civilisation, prendre en main comment cela arrive : seule la décision nous délestera du cadavre. » [38], vaticinait naguère le Comité invisible...

À moins que le cadavre soit cet objet vers lequel on court – comme la déesse Isis courut elle-même à travers le monde pour retrouver les membres arrachés de son mari, le dieu créateur Osiris... Non qu’on veuille retrouver un bonheur perdu, mais, derrière le Vide ressenti en approchant le corps mutilé du Père des dieux, une nouvelle façon de contempler se fait jour : le soleil est toujours là, donnant à profusion lumière et chaleur, et sans compter ses efforts, malgré la mort des dieux et des civilisations, à ses pieds...

La mouche noire

Film de Kurt Neumann (1958)

*

Entendons-nous bien ici : voir le zéro absolu comme le cadavre d’un dieu au fond de la matière est une image, naturellement, mais cette image illustre ce fait : que le réel en soi est profondément indifférent à ce que nous sommes, qu’il n’y a pas même de deus otiosus dans son tréfonds. Le réel est la neutralité-même, il n’y a que l’homme qui puisse imaginer qu’une telle neutralité signifie. Or, affirmer que la tête décapitée de Binder pour Hegel ou que telle charogne (baudelairienne ou non) est belle, ce n’est pas seulement remettre en cause notre façon de reconnaître ce qui est beau et ce qui ne l’est pas ; Hegel demande ici que nous percevions le réel tel qu’il est, hors de tout projet culturel. Ce qui, par voie de conséquence, nécessite de faire un sort à l’éducation parentale, puisque c’est elle qui apprend au jeune enfant ce qu’il en est du propre et du sale, ou que le rien en soi n’a pas d’intérêt, ou qu’il faut se débarrasser au plus vite d’une charogne et d’un cadavre, sous peine d’être attrapé par la gale ou par la police... Ici, je m’amuse des dommages collatéraux qu’ont dû provoquer certains héritiers de la philosophie hégélienne, mais c’est ainsi : Hegel n’a pas seulement tué l’art, comme on l’apprend en cours de philosophie au lycée, mais aussi, une part de notre humanité (celle en nous la plus traditionnelle). Concrètement, à partir de Hegel, l’infamie peut être belle et nous plaire (tout au moins une telle idée n’est plus absurde), nous pouvons même être heureux de la regarder. Mais l’on peut comprendre, dans le même temps, qu’une telle vérité puisse rebuter, voire offenser encore de nos jours. Et si l’art dit « contemporain » peut agacer et même être détesté (d’une haine la plupart du temps larvée), non seulement des milieux traditionnalistes, mais aussi d’une bonne part des classes moyennes, c’est que ceux-ci ressentent obscurément ce fait. Cela passe, généralement, par des gestes ou des propos anodins, et c’est sans doute mieux ainsi. Et si, à l’un ou l’autre de ses détracteurs, vous demandiez d’expliquer ses jugements de goût, ce qu’il dirait serait basé sur ce que Jacques Rancière, dans La destinée des images, appelle un « régime de représentation », mais un régime cette fois anémié, vidé de son contenu philosophique et on ne peut plus hygiéniste : « C’est de la merde ! entendriez-vous sans autre forme de procès. On ne joue pas avec les excréments ! » Ce qui semble être un principe indiscutable, et je ne doute pas que vous l’enseigniez vous-même à vos enfants. Et l’on pourrait a fortiori penser que, d’un point de vue anthropologique, un tel principe se retrouve, d’une culture à une autre et d’une civilisation à une autre...

— Eh bien, pas vraiment, ou, du moins, pas tant que les tenants de l’hygiénisme le voudraient. Car la merde, comme substance, a bel et bien pu être un objet perçu comme sacré ; ainsi, de l’or, qui était, pour les Aztèques, l’excrément du soleil et qui était adoré comme tel, jusqu’à ce que les Espagnols viennent établir un autre usage de ce coprosymbole. La merde se change en un objet de vénération, lorsqu’elle est celle d’un dieu.

La mouche noire

Film de Kurt Neumann (1958)

*

Et donc, la tête de Binder, de cette fameuse tête de Binder qui dut fasciner Queneau et Bataille, alors qu’ils assistaient aux cours sur Hegel d’Alexandre Kojève à l’Ecole pratique des hautes études, dans les années 30, et qui leur fit, sans doute, écrire deux essais, l’un, Le symbolisme du soleil, et l’autre, L’anus solaire. De cet œil ouvert de Binder sur son pilori, qui dut surtout évoquer, pour Bataille, les yeux morts de son père aveugle qu’il contempla, étant enfant.

Dans un essai sur le fou littéraire Pierre Roux, sur lequel lui et Bataille s’entretinrent longuement, Queneau déclare dans Aux confins des ténèbres. Les fous littéraires : « Il semble donc acquis que le soleil, en tant qu’œuf et en tant qu’or, est étroitement lié à des coprosymboles incontestés. La pensée infantile assimile l’œuf (de même que les enfants) aux excréments, parce qu’elle identifie l’enfantement (et toute création) et la défécation. Donc, si le soleil est un œuf, c’est qu’il a été enfanté. » [39]

Et Bataille, dans son Histoire de l’œil, un récit à propos de Simone, une jeune débauchée avec laquelle le narrateur découvre l’amour : « Dès cette époque, Simone contracta la manie de casser des œufs avec son cul. Elle se plaçait pour cela la tête sur le siège d’un fauteuil, le dos collé au dossier, les jambes repliées vers moi qui me branlais pour la foutre dans la figure. Je plaçais alors l’œuf au-dessus du trou : elle prenait plaisir à l’agiter dans la fente profonde. Au moment où le foutre jaillissait, les fesses cassaient l’œuf, elle jouissait, et, plongeant ma figure dans son cul, je m’inondais de cette souillure abondante. »

Mais, tout cela n’est que de la littérature, bien évidemment, tout cela ne peut être… Comprenons que les parents interdisent aux enfants de jouer avec le soleil.

– Le soleil, l’œuf et l’œil… Regarder le soleil de façon prolongée rend fou ou mélancolique comme le fait de se masturber, pensait-on jadis ; Nietzsche et Benjamin Constant le crurent.

*

Restons-en là aujourd’hui… restons-en là, nous en avons trop dit…

*

(Vendredi 9 décembre 2016)

J’ai eu un virus informatique, il y a quelques jours. J’avais cru, avec soulagement, que ce texte avait disparu dans les limbes des circuits électroniques. Mais non, il est toujours là. — Pourquoi est-il toujours là ? Et pourquoi je ne veux pas qu’il circule ? Pourquoi vouloir qu’il disparaisse ? Qu’est-ce qui m’empêche de faire en sorte que ce texte trouve son lecteur ? Est-ce qu’en littérature aussi on peut approcher du zéro absolu ? Et, si oui, pour quels résultats ?

Comprenez, je ne parle pas ici d’un degré zéro de la littérature, rien à voir avec Roland Barthes, mais d’un vrai, d’un très concret zéro absolu du littéraire, quelque chose dont il faudrait une machine thermodynamique nouvelle. Quels résultats alors, si nous l’approchions ? Ce seraient probablement des mots glacials, capables de figer les molécules de notre organisme à un point tel que, vous et moi, nous pourrions être supraconductibles. Nous ne serions plus là pour le voir, mais, un instant valant pour une éternité, vous et moi dans cet état, nous nous serions aimés, sans doute. — Le voulez-vous ? Voulez-vous que nous essayions ? dites-moi.

— Faites-moi signe, maintenant, si vous le voulez.

— Faites-moi signe ou restons-en là...

(31 octobre, 10 décembre 2016)

La mouche noire

Notes

[1] Jack Goody, La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage. Les éditions de minuit, Paris : 1979. Il s’agit du chapitre 2 du livre, intitulé « Des intellectuels dans les sociétés sans écriture ? »

[2] Ibid. P. 62.

[3] A propos du Cercle d’Iéna et des membres de l’Athenaeum qui ont donné le premier romantisme allemand, voir L’Absolu littéraire. Théorie de la littérature du romantisme allemand de Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy. Ed. du Seuil, "Poétique". 1978. Je reviendrai sur le cercle d’Iéna et la "symphilosophie" dans la suite de cet essai.

[4] L’angoisse de l’ingénieur, Ernst Bloch. Editions Allia, Paris : 2004. Suhrkamp Verlag Frankfurt-Am-Main : 1985.

[5] Ibid. P. 7.

[6] Ibid. P. 9.

[7] Cette mécompréhension du phénomène poétique n’est pas nouvelle, puisqu’on la retrouve dans la lecture qui est faite encore de nos jours, en France, de l’œuvre littéraire des premiers romantiques allemands, les membres de L’Athenaeum (le cercle d’Iéna dont je parlais), à travers L’absolu littéraire, l’ouvrage de Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy paru en 1978.

L’absolu littéraire est un livre dans lequel ont été traduits les fragments des membres de L’Athenaeum, le premier romantisme, la première avant-garde littéraire à la fin du XVIIIème siècle à Iéna, autour des frères Schlegel et de Novalis. Après Kant, la fin de la théologie et la révolution française, pour les membres de la revue L’Athenaeum, il était clair que la cité devait être réinvestie poétiquement. Le poète, pour ce premier romantisme, pouvait redevenir ce qu’il avait été à Athènes : un grand pédagogue. Il y avait là, non une forme d’autotélie, telle qu’on se l’imagine à l’œuvre dans la littérature, mais proprement une hétérotélie : la poésie pouvait devenir à nouveau politique, elle ne faisait pas que l’homme apprenne à devenir sage comme le concevait Platon, c’est-à-dire un homme unaire (l’homme en tant qu’individu en soi indivisible, sa nature ne pouvant donc pas changer) au service d’une vérité qui n’était ni ne pouvait être double, chaque homme, pour les premiers romantiques allemands, avait à trouver sa propre singularité, sa différence, son style.

Pour Lacoue-Labarthe et Nancy, dans les textes théoriques qu’ils ont écrit au sujet de l’Athenaeum, un tel propos ne pouvait être pris pour tel que sous un angle esthétique et littéraire. Dès lors, même si le projet philosophique et révolutionnaire du cercle d’Iéna est pris en compte et largement commenté, dans le texte-même et dès l’ouverture théorique de L’absolu littéraire, seule la forme du fragment, l’objet « Fragment » dans sa littérarité, retient leur attention.

[8] Dans son ouvrage Le hasard et la nécessité, le biologiste Jacques Monod définissait la vie à partir des trois propriétés suivantes : la téléonomie, la morphogénèse autonome et l’invariance reproductive. La "morphogénèse autonome" signifie qu’“un déterminisme interne, autonome, assure la formation des structures extrêmement complexes des êtres vivants.” Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne. Ed. Seuil, Paris : 1970. P. 24.

[9] Dans un article retraçant le parcours de l’artiste brésilien Eduardo Kac, Eleanor Heartney écrit : « Kac s’est dernièrement intéressé à l’art transgénique, qu’il décrit comme une « nouvelle forme artistique qui consiste à utiliser la biotechnologie pour créer de nouveaux êtres vivants ». Ce travail, qui implique la manipulation de matériaux génétiques pour créer de nouvelles formes de vie, produit des œuvres fascinantes, comme son célèbre (et très controversé) GFP Bunny (Lapin PVF) : un lapin vivant dont l’ADN a été modifié et devient, sous un éclairage approprié, vert fluorescent. Il faut aussi évoquer Genesis (1999), qui incorpore le « gène genèse », séquence d’ADN synthétique créée en laboratoire d’après un verset biblique inséré dans une bactérie vivante. Ces travaux posent d’innombrables questions éthiques sur la responsabilité et le sens de la subjectivité. » « Au-delà du complexe de Frankenstein », Eleanor Heartney. In Histoire naturelle de l’énigme et autres travaux, Eduardo Kac. Editions Al Dante, Limoges : 2009. Pp 18-19.

[10] « Pour Marie-Angèle Hermitte, directrice de recherche au CNRS, spécialisée dans l’encadrement juridique des biotechnologies, le bio-art est à cheval entre deux libertés : « la liberté scientifique », qui est aujourd’hui relativement bien encadrée, notamment par le principe de précaution et par l’existence de comités d’éthique et « la liberté artistique » qui bénéficie d’un moindre encadrement. Le bio-art reste encore un courant relativement marginal. Il n’y a aucune règlementation spécifique pour encadrer les biotechnologies utilisées à des fins artistiques. Ainsi, selon M.-A. Hermitte, les œuvres qui utilisent des techniques de modifications génétiques devraient être réglementées par le cadre juridique général sur les OGM : une exposition organisée autour de ce type d’œuvres devrait avoir été autorisée préalablement, et le Haut Conseil des Biotechnologies consulté. Ce que nous confirme, d’un point de vue théorique, le ministère de l’Environnement. Quant à savoir qui donne les autorisations pour ce type d’expositions, le flou demeure. Interrogés par Inf’OGM, les ministères de la Culture, de l’Environnement, et de la Recherche, nous ont affirmé n’être pas compétents.... avouant même ne pas connaître l’existence de ce courant artistique. Les ministères de la Santé et de l’Agriculture ne nous ont pas répondu. » (Article « Art et biotechnologie : faut-il limiter la création artistique ? », Christophe Noisette, Pauline Verrière, août 2014. Site Internet Inf’OGM, url http://www.infogm.org/5680-Art-et-biotechnologie-faut-il-limiter-la-creation-artistique#nb1)

[11] Claire Pentecost, « Quand l’art, c’est la vie. Artistes- chercheurs et biotech ». Revue Multitudes, n°28. Printemps 2007. Paris. Pp. 19-20.

[12] La Société du risque, Ulrich Beck. Flammarion : 2008

[13] Razmig Keucheyan, La nature est un champ de bataille, essai d’écologie politique. Ed La Découverte, Zones : 2014. P. 96.

[14] Lire, à ce propos, le chapitre 2 de La nature est un champ de bataille de Razmig Keucheyan "Financiariser la nature : l’assurance des risques climatiques". Pp. 75 à 135

[15] Ibid. Pp. 96-97.

[16] Ibid. P. 98.

[17] Peter Sloterdijk, La mobilisation infinie. Christian Bourgois Editeur. Paris : 2000. P. 103.

[18] A propos de Michel Foucault, il faudrait mettre en rapport ses allégations concernant une décentralisation de la Sécurité sociale en France avec les thèses de François Ewald. Lire à ce sujet « Un système fini face à une demande infinie » (entretien avec R. Bono *), in Sécurité sociale : l’enjeu, Paris, Syros, 1983, pp. 39-63. Dits Ecrits tome IV texte n°325 (Robert Bono était alors secrétaire national de la Confédération française démocratique des travailleurs (C.F.D.T.), qui siège au Conseil d’administration de la Sécurité sociale). On peut trouver l’entretien de Michel Foucault sur le site anarchiste "Nouveau millénaire, Défis libertaires", url : http://1libertaire.free.fr/MFoucault276.html

[19] L’angoisse de l’ingénieur, p. 12

[20] Ibid. P. 16.

[21] Sloterdijk, Critique de la raison cynique. Christian Bourgois éditeur. Paris : 1987.

[22] Ibid. P. 536.

[23] Lire à ce propos le dernier ouvrage d’Emmanuel Faye, Arendt et Heidegger. Extermination nazie et destruction de la pensée. Albin Michel : septembre 2016.

[24] L’angoisse de l’ingénieur, p. 16.

[25] Ibid. P. 17.

[26] Lire à ce propos Histoire de la révolution russe. 1 – La révolution de février, Trotsky. Editions du Seuil, 1950. « Introduction de Jean-Jacques Marie », p. 7.

[27] Les paires de bases étant ce qui relie les deux brins des séquences ADN

[28] « Des chercheurs américains veulent réécrire le génome humain », Le Monde, 3 juin 2016.

[29] La plupart des banques de données génétiques sont, paraît-il, en accès libre sur Internet

[30] « Poésie », Novalis, fragment 36. (In Le monde doit être romantisé, Novalis. Ed. Allia, Paris : 2008. P. 27.)

En décidant de la part de vivant qu’il crée, le poète, selon Novalis, se retrouvant dans la position du Démiurge du gnosticisme, simule l’acte de la création, puisqu’il ne peut englober toute la nature dans un même élan, qu’il en est réduit à éprouver seulement ce qui est dans son champ de perception, au contraire de ce qu’on entend généralement derrière le mot « dieu » (ou, pour le gnosticisme du IIème siècle après J.C, le Pro-Père). — Mais où, ici, s’arrête la comparaison entre le poète et le Démiurge et où commence l’assimilation entre deux natures en apparence inconciliables (si tant est qu’on puisse parler de « nature » pour le Pro-Père ou le Démiurge), si tant est, aussi, qu’on suive Novalis sur cette pente (ou de celle qu’on imagine ici pour lui) ?...

[31] L’angoisse de l’ingénieur, p. 25.

[32] L’angoisse de l’ingénieur, p. 28.

[33] L’angoisse de l’ingénieur, p. 29.

[34] Lire à ce sujet Rêve diurne, station debout et utopie concrète, un entretien radiophonique de 1974, dans lequel Ernst Bloch revenait sur son oeuvre philosophique.

[35] Lire à ce propos, de Jean-Michel Rabaté, la « Conclusion. Soleil cou coupé » à son essai Etant donnés : 1 – L’art, 2 – Le crime paru aux éditions Les Presses du réel de Dijon en 2010. Tout mon développement sur la dernière partie de L’angoisse de l’ingénieur est inspiré par ce livre. (Pp. 281-283)

[36] « Wer denckt abstrakt ? » in G.W.F. Hegel, Jenaer Schriften 1801-1807, Francfort, Suhrkamp, 1986

[37] Ibid. pp. 575-581.

[38] L’insurrection qui vient, Comité invisible. Page 80.

[39] Queneau, Aux confins des ténèbres. Les fous littéraires. Gallimard, 2002. P. 131.

Collé à partir de <http://www.larevuedesressources.org/Supplement-a-l-angoisse-de-l-ingenieur.html>