Vasarely, facettes cachées

Omniprésentes dans les années 70, les œuvres géométriques et flashy du père de l’art optique ont envahi l’espace social jusqu’à saturation. Du Bauhaus à la publicité, le centre Pompidou revient sur le parcours pourtant passionnant de cet artiste éclectique et technophile.

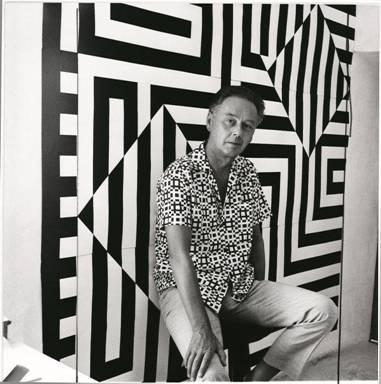

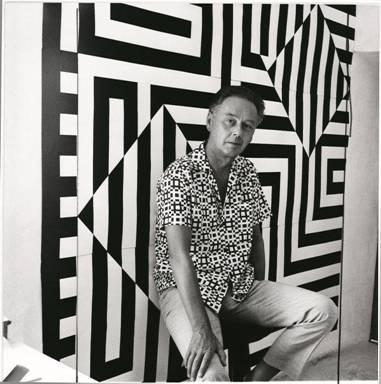

Portrait de Victor Vasarely par Willy Maywald, en 1960.

Photo Association Willy Maywald. Adagp, Paris 2019

A mi-parcours, la rétrospective Vasarely sort du cadre strict de la toile pour glisser vers l’exposition de produits dérivés. La plupart nous viennent de la fin des années 60 et du début des années 70, période où le pionnier de l’Op art est au pic de sa notoriété et peut-être (peut-être pas) au sommet de son art. Les montres, les racks de posters bon marché, la vaisselle en porcelaine peinte de vaguelettes dorées ; les décors pour des shows de variété à la télé plaçant Drucker et Polnareff dans des environnements aux lignes fluides, du genre à filer le tournis puis la nausée ; les façades de grands ensembles, les habillages pour les panneaux publicitaires, le losange strié de la régie Renault ; les formes géométriques se repliant sur elles-mêmes en couverture de livres de poche… Vasarely n’a jamais trop eu besoin du musée pour exister.

Ce n’est pas un hasard si l’expo que lui consacre le centre Pompidou est la première en France depuis 1963. En effet, l’artiste est allé chercher son public partout ailleurs, avec comme leitmotiv : «C’est dans les foules qu’il faut diffuser l’art. […] Voilà l’espace illimité.» Il a ainsi œuvré dans les gares (à Montparnasse, où il réalise en 1971 ses deux fresques dépliant une farandole de carrés), dans les aéroports, dans les cantines d’entreprises (celle de Renault, encore), les collèges, les préfectures et les centrales nucléaires - un projet d’ornement pour des tours de refroidissement, publié en 1980, qui ne trouvera cependant pas preneur. On en était resté là de Vasarely. On l’avait planté à ces images de cubes et de ronds qui, à force de se démultiplier, ont fini par devenir caricaturaux et par se confondre dans la mémoire collective avec une France sûre d’elle et de ses grands projets technologiques.

«En chantant le sublime des stades et des aéroports, et la grandeur de la science, comment, in fine, rationaliser le futur ? écrit l’historienne de l’art Jill Gasparina dans le catalogue. Vasarely, qui voulait un art social, s’est rangé du côté d’une technocratie ivre d’aménagements territoriaux et de télématique : il a parfaitement collé aux impératifs de la société techno-industrielle de son temps.» L’expo ne célèbre pas naïvement ces épousailles. Elle ne les boude pas non plus. Elle les resitue, chronologiquement et thématiquement, en proposant un avant et un après ce moment d’«ubiquité» médiatique, architecturale et territoriale. Car, ajoute Jill Gasparina, «si Vasarely est parvenu à conquérir cette ubiquité, ce que peu d’artistes ont réussi à faire, le risque contenu dans son projet même, celui de la saturation, a du même coup sapé la réception de son œuvre». L’expo travaille donc soigneusement à retendre ces lignes et ces formes que l’artiste n’a cessé de faire divaguer au point qu’on avait perdu le fil.

Tout commence à la fin des années 20, dans la droite lignée des avant-gardes assignant à l’art la mission de changer la vie au jour le jour. Vasarely, né en 1906, passe par le Mühely, le Bauhaus hongrois, où sont enseignés le graphisme et la publicité. C’est d’abord dans ce secteur, chez Havas, alors qu’il vient d’emménager en France, qu’il se fait un nom. L’expo montre ses premières affichettes, pour une marque de médicaments contre les rhumatismes, lesquelles reposent déjà sur une manière de troubler la sérénité du motif représenté. Silhouette recroquevillée, le malade refile ses tremblements au «R» qui, désarticulé, devient le parfait logo de la marque. En face, dans cette première salle, celle des prémices, des peintures de zèbres enlacés, fusionnant leurs rayures et se camouflant dans le rideau abstrait de leur pelage. Enfin, il y a cette peinture, l’Homme (1943), représentation un brin angoissante d’une foule de corps athlétiques, taillés dans des formes cylindriques, s’agitant mécaniquement. Le langage visuel, certes encore balbutiant, du Vasarely «op», est posé : les lignes tourbillonnent, les formes géométriques sont mises en mouvement, l’œil et le corps soumis à l’onde de choc d’un pinceau qui fait des vagues sur la toile, puis la peinture (et la vie) se plie à la logique toute-puissante de la science.

Après un séjour au grand air, à Belle-Ile, durant lequel il peint des toiles dans la veine informelle des années 50 et où l’abstraction prend les rondeurs douces des galets et des nuages, le ton se durcit et se fait plus carré. La palette est chaude mais le paysage disparaît sous des empilements de formes anguleuses, ronds, triangles, losanges et carrés. Vasarely abat ses cartes. Selon lui, la nature, c’est la nature filtrée par la représentation scientifique de ses éléments et constituants (le cristal, notamment, fait l’objet d’une série de peintures). En 1954, l’heure est venue des grandes déclarations : «L’art plastique, affirme Vasarely, visionnaire et impératif, sera cinétique, multidimensionnel et communautaire. Abstrait à coup sûr et rapproché des sciences. Dénonçons les nostalgies du passé : aimons notre époque. Finissons-en avec la « "Nature" romantique ; notre Nature à nous, c’est la Biochimie, l’Astrophysique et la mécanique ondulatoire. Affirmons que toute création de l’Homme est formelle et géométrique comme la structure secrète de l’univers.»

Vasarely s’emporte mais se donne bel et bien les moyens de ses ambitions : rationnaliser la pratique de la peinture pour que chaque tableau ne soit plus que le résultat de calculs et de combinaisons - surtout pas secrètes. Il met au point un «alphabet plastique» à base de petits carrés incrustés d’une forme géométrique d’une autre couleur. Il n’y a plus qu’à assembler ces modules de taille variable dans un certain ordre, et le tour est joué : le tableau est prêt, compréhensible par tout le monde puisque son alphabet est universellement identifiable. Mieux, la méthode est en libre accès. Jamais Vasarely ne se formalisera d’être copié par la pub, la mode ou les décorateurs de cinéma. Au contraire : «Je ne suis pas pour la propriété privée des créations, se défend-il. Que mon œuvre soit reproduite sur des kilomètres de torchon m’est égal ! Il faut créer un art multipliable.» C’est un aspect du «partage des formes» que veut évoquer le titre donné par les deux commissaires, Michel Gauthier et Arnauld Pierre, à cette exposition : l’œuvre de Vasarely se débarrasse de son copyright. L’autre aspect, plastique, renvoie aux échanges languides auxquels se livrent formes et couleurs entre elles et avec le spectateur. Tout coule à la surface et depuis la surface vers celui qui lui fait face.

Par la magie de son flux et de son reflux chromatique, la toile obtient la texture des sables mouvants, ou plutôt, puisque l’artiste regardait vers les espaces intersidéraux, celle du cosmos. «Porté par les ondes, je fuis en avant tantôt vers l’atome, tantôt vers les galaxies en franchissant les champs attractifs ou repoussants», écrit-il dans une langue plus imagée et plus incarnée. La scénographie le suit là-bas. Blanches au début, les cimaises ont lentement viré au gris, puis au noir dans la dernière salle. Dans cette obscurité cosmique, les toiles, vivement éclairées, laissent des sphères (qui ne sont pas sans évoquer des émoticônes) bomber leur surface. Mettent en branle des maelströms fascinants. Ouvrent des sas à des rayons verts aveuglants dont le surgissement s’opère petite touche après petite touche, dans des dégradés vaporeux qui, à eux seuls, suffisent à adoucir ce que le programme de Vasarely a pu avoir de brusque et de technocratique. Et à dissiper le malentendu.

Collé à partir de <https://sfrpresse.sfr.fr/article/14bed881-0b66-4e64-b94e-5accae07fd28>