Thomas Piketty : « Ce qui frappe parmi les opposants à l’impôt sur les ultrariches, c’est leur absence totale de perspective historique »

Directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, Ecole d’économie de Paris

Même si le Sénat s’est prononcé contre la taxe de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros, l’ampleur de la dette française et les besoins de financements liés aux défis sociaux et climatiques imposeront très vite des mesures de redistribution encore plus radicales, estime l’économiste dans sa chronique.

Publié le 14 juin 2025

En s’opposant à l’impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des 1 800 Français détenant plus de 100 millions d’euros adopté par l’Assemblée nationale, le Sénat vient de montrer à quel point il était déconnecté des enjeux de notre époque. Ce n’est pas nouveau : entre 1896 et 1914, le Sénat avait déjà bloqué l’impôt sur le revenu, avec des arguments aussi fallacieux qu’aujourd’hui. Mais rassurons-nous : les besoins de financement liés aux défis sociaux et climatiques et à la dette publique sont tellement considérables que ces blocages ne résisteront pas longtemps face aux réalités économiques, politiques et environnementales, qui imposeront très vite des mesures de redistribution autrement plus radicales.

Lire aussi | Article réservé à nos abonnés La « taxe Zucman » sur les ultrariches, fétiche pour la gauche, repoussoir pour la droite

Reprenons d’abord les arguments du Sénat et des macronistes. Un impôt confiscatoire ? L’idée n’a pas beaucoup de sens. D’après le magazine Challenges, qui n’est pas un repaire de gauchistes, les 500 plus grandes fortunes sont passées de 200 milliards d’euros à 1 200 milliards entre 2010 et 2025, soit une progression de 500 %. Avec une taxe de 2 % par an, il faudrait un siècle pour les faire revenir à leur niveau de 2010, à supposer qu’elles ne gagnent aucun revenu dans l’intervalle. Ce qui n’a pas beaucoup de sens vu qu’elles se sont enrichies de 7 % à 8 % par an au cours des quinze dernières années.

L’exil fiscal ? La loi adoptée par l’Assemblée prévoit un premier mécanisme pour y faire face : les milliardaires continuent d’être soumis à l’impôt plancher cinq ans après leur départ, ce qui limite l’intérêt de l’exil. Il faut aller plus loin : à partir du moment où l’on a bâti sa fortune en s’appuyant sur les infrastructures du pays, son système éducatif et sanitaire, il n’y a aucune raison que l’on échappe aussi vite aux charges communes permettant de financer le système en question. On pourrait décider, par exemple, d’appliquer l’impôt en fonction du nombre d’années passées en France. Un contribuable résidant depuis un an en Suisse après cinquante années en France continuerait de payer 50/51e de l’impôt dû par un résident français. Ceux qui refuseraient de payer se mettraient hors la loi et encourraient les sanctions correspondantes (saisie de biens, interpellation à l’aéroport), comme tout un chacun.

Injustice criante

Le risque de voir nos champions nationaux rachetés par des étrangers ? Là encore l’argument ne tient guère. La France regorge d’épargne. Si certains milliardaires ne peuvent payer cash l’impôt de 2 %, alors ils peuvent parfaitement acquitter l’impôt en titres, que l’Etat revendra à sa guise, par exemple au bénéfice des salariés intéressés. Ce serait aussi l’occasion d’étendre aux salariés français les droits de vote appliqués en Allemagne ou en Suède depuis l’après-guerre (entre un tiers et la moitié des sièges aux conseils d’administration, indépendamment de toute participation au capital), ce qui a donné d’excellents résultats dans ces deux pays (les plus productifs du monde par heure travaillée). La richesse est collective : elle dépend de l’implication de milliers de salariés et non pas de quelques génies individuels.

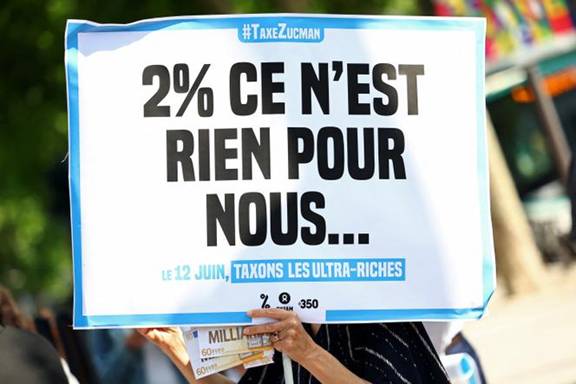

Pancarte lors d’une manifestation organisée par les ONG Attac, Oxfam France et 350.org à proximité du Sénat pendant l’examen du projet de loi Zuckman d’établir un impôt plancher de 2 % des ultrariches, le 12 juin 2025, à Paris. ABDUL SABOOR / REUTERS

L’impôt plancher serait inconstitutionnel ? Cet argument juridique se retourne sur lui-même. En réalité, c’est le fait que les plus riches échappent à l’impôt de droit commun qui mine le principe constitutionnel d’égalité face aux charges publiques et qui aurait dû être retoqué depuis longtemps. Pour finir, comme tous les grands débats fiscaux depuis 1789, il s’agit d’abord d’un débat politique et démocratique. Il faut l’aborder avec des arguments solides, et non pas en se dissimulant derrière de pseudos arguments juridiques visant simplement à perpétuer une injustice criante.

Lire aussi la tribune | Article réservé à nos abonnés Olivier Blanchard, Jean Pisani-Ferry et Gabriel Zucman : « Nous partageons le constat qu’un impôt plancher sur les grandes fortunes est le plus efficace face à l’inégalité fiscale »

Ce qui frappe parmi les opposants à l’impôt plancher, c’est leur absence totale de perspective historique. Les besoins de financement liés à la décarbonation sont gigantesques, tout comme ceux du système de santé et de formation, le tout avec la dette publique que l’on connaît. Il est illusoire d’imaginer que les classes populaires et moyennes vont tranquillement accepter des impôts supplémentaires ou des coupes dans les dépenses publiques. Tant que les plus riches paieront des impôts dérisoires par rapport à leur richesse, personne n’acceptera le moindre sacrifice. De même que dans les décennies précédant 1789, la fuite en avant vers la dette publique continuera tant que les gouvernants refuseront la révolution fiscale qui s’impose.

« Partage du fardeau »

L’histoire nous apprend aussi que l’on ne sort pas d’une dette de cette ampleur avec des mesures ordinaires. Sous la Révolution, l’abolition des privilèges fiscaux de la noblesse (l’équivalent de l’impôt plancher de 2 %) fut suivie d’une mesure plus radicale : l’appropriation publique et la mise aux enchères des biens de l’Eglise, dont la valeur avoisinait une année de revenu national, à peu près autant que la dette publique de l’époque. Les milliardaires de 2025 sont l’équivalent des biens ecclésiastiques de 1789 : leur fortune devra être mise à contribution pour la redistribuer aux salariés et réduire la dette. L’enrichissement de 1 000 milliards dont les 500 plus grandes fortunes ont bénéficié depuis 2010 devra être imposé à 30 %, 40 %, 50 % ou davantage, comme les contribuables ordinaires. A terme, ce sont les multimillionnaires et non seulement les centimillionnaires qui devront être sollicités. C’est ce qui a été fait dans l’Allemagne de l’après-guerre avec le système de Lastenausgleich (« partage du fardeau »), qui rapporta l’équivalent de 60 % du produit intérieur brut allemand de 1952. C’est la seule façon de réduire une dette publique de cette ampleur sans inflation et sans sacrifier les investissements d’avenir.

Lire aussi l’éditorial | L’équité fiscale passe par la taxation des ultrariches

En 1914, le Sénat finit par accepter l’impôt sur le revenu du bout des lèvres, avec un taux marginal de seulement 2 % pour les plus hauts revenus. Ironie de l’histoire, c’est le Bloc national – l’une des Chambres les plus à droite de l’histoire de la République – qui va porter ce taux à 60 % en 1920, puis à 75 % en 1923, sous la pression de la gauche et des syndicats. Si les sénateurs ouvraient un peu plus souvent les livres d’histoire, ils n’en seraient que plus sages.