Au couvent de La Tourette, près de Lyon, le gîte et le couvert pour 61 euros

Par Laetitia Møller

Entre sobriété radicale et esthétique brutaliste, ce monolithe de béton conçu par Le Corbusier dans les années 1950 est à la fois lieu de vie des frères dominicains et un drôle d’hôtel au confort spartiate. Incarnation de l’architecture cérébrale du maître suisse, ce gigantesque bâtiment classé propose des séjours en pension complète, avec repas au réfectoire et nuitées dans des cellules de moine.

Depuis la gare de L’Arbresle (Rhône), une route sillonne jusqu’au sommet de la colline d’Eveux, un village de 1 200 habitants, à 25 kilomètres à l’ouest de Lyon. Il n’est pas rare d’y voir des Japonais ou des Américains traîner une valise à roulettes dans la montée plutôt raide qui mène jusqu’aux hauteurs. On vient de loin pour visiter le couvent de La Tourette, œuvre radicale et fascinante imaginée, entre 1953 et 1960, par Le Corbusier pour les frères dominicains, et où une communauté de neuf religieux continue à vivre et à recevoir ceux qui veulent s’y retirer quelques jours.

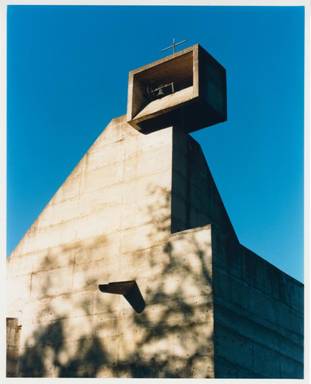

Après avoir franchi l’entrée du domaine boisé de 7 hectares, dépassé la ferme et l’ancien château, il faut encore emprunter l’allée cavalière qui longe la forêt. Dans cet environnement bucolique de pins, de chênes et de châtaigniers roussis par l’automne, rien ne laisse présager la vision qui s’annonce. C’est d’abord la stupéfaction, un saisissement face au mur aveugle en béton d’une vingtaine de mètres de haut, surmonté d’un rectangle creux abritant une cloche. Cette église monolithe, dont le vocabulaire brutaliste évoque davantage le barrage hydroélectrique que l’édifice religieux, se prolonge par un parallélépipède, également bétonné, percé d’une centaine de loggias aux balcons ajourés parfaitement identiques.

Posé sur pilotis, selon un procédé cher à l’architecte, le volume compact avance, comme en équilibre, sur la pente qui dévale vers la plaine. « Le Corbusier a choisi de placer le couvent à l’endroit où la déclivité est la plus forte », commente le frère Charles Desjobert. Diplômé en architecture et architecte du patrimoine, il est l’un de ceux qui connaissent le mieux l’édifice, classé monument historique dès 1979. « Au lieu de partir du bas, il a d’abord aligné la ligne supérieure du bâtiment sur les monts du Lyonnais, en face. » Passé le choc initial, ce paquebot qu’on dirait amarré à l’allée par une courte passerelle se dévoile plus précisément. « Au-delà de l’aspect industriel et défensif du lieu qui saute d’abord aux yeux, on discerne des éléments plus archaïques, comme les gargouilles ou les étages supérieurs légèrement en saillie, comme des encorbellements. »

Une architecture solaire

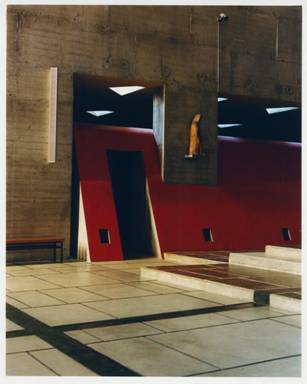

Surplombé d’un bouleau pleureur, le portique d’entrée, simple arche rectangulaire aux proportions du Modulor – une unité de mesure conçue à partir d’une silhouette humaine, inventée par Le Corbusier – énonce à lui seul l’un des principes fondateurs de l’édifice : la justesse absolue des volumes. Le célèbre architecte et urbaniste suisse déclarait d’ailleurs : « Ce couvent de rude béton est une œuvre d’amour. Il ne se parle pas. C’est de l’intérieur qu’il se vit. C’est à l’intérieur qu’il se passe l’essentiel. » Après la porterie – cinq alvéoles où les frères pouvaient jadis rencontrer leur famille, faisant désormais office de bureau d’accueil –, il faut pousser une porte rouge, l’une des couleurs vives utilisées dans le couvent, avec le jaune, le vert et le bleu, pour effectuer la promenade architecturale voulue par Le Corbusier.

Le clocher de l’église du couvent de La Tourette, elle-même bâtie en forme de parallélépipède. ILYES GRIYEB POUR M LE MAGAZINE DU MONDE/ F.L.C. / ADAGP, PARIS, 2024

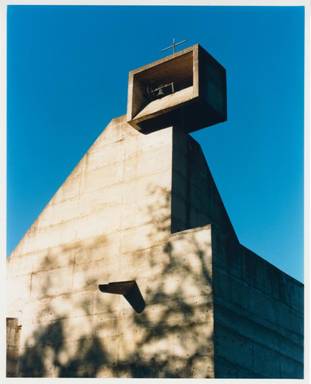

D’entrée de jeu, il bouscule les repères. En lieu et place du traditionnel cloître arboré, une cour à ciel ouvert, autour de laquelle s’organisent les quatre étages du bâtiment, présente un foisonnant paysage de formes : pyramidion, plan incliné, cube, parois verticales… Comme si, contrairement au couvent dominicain situé ordinairement en ville, il avait inversé l’ordre habituel. « Avec ce cloître très construit, presque urbain, il met la ville à l’intérieur et laisse la nature à l’extérieur », commente Alexandre Schabel, le directeur laïc du couvent, qui prend toutes ses décisions en étroite concertation avec les frères, chapeautés par le prieur frère Jean-Etienne Long.

Le pyramidion du couvent Sainte-Marie de la Tourette à Éveux. Reportage les 21, 22 et 23 octobre 2024. ILYES GRIYEB POUR M LE MAGAZINE DU MONDE/ F.L.C. / ADAGP, PARIS, 2024

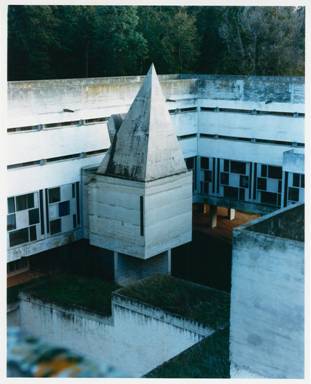

Ici, aucune sculpture ni vitrail, pas d’ornement ni de rosaces, tout se concentre dans les jeux de volumes et de lumière. « C’est l’antithèse de Notre-Dame de Fourvière [la basilique de Lyon], un concentré de rococo et de baroque totalement étouffant », commente Jean-Etienne Long, en place depuis un an et demi. « C’est une architecture solaire qui a besoin d’être activée par la lumière », poursuit le frère Charles Desjobert. Collaborateur de Le Corbusier, le futur compositeur Iannis Xenakis, alors jeune ingénieur de 25 ans, va en grande partie orchestrer cette partition lumineuse durant le chantier, qui s’étire de 1956 à 1959. C’est lui qui imagine les fenêtres en mitraillette et les canons de lumière qui font rentrer le soleil en rais obliques ou en halos vaporeux.

Le canon à lumière de la crypte, qui fait rentrer le soleil en rais obliques. ILYES GRIYEB POUR M LE MAGAZINE DU MONDE/ F.L.C. / ADAGP, PARIS, 2024

Mais on lui doit surtout les captivants pans ondulatoires qui rythment les façades et projettent des ombres cadencées sur le sol. Ces grandes baies, composées de vitres de différentes tailles, reprennent les principes de la musique sérielle, alors même que Xenakis vient de terminer la composition de sa première œuvre, Metastasis. Autre élément central : les vues sur l’extérieur, très minutieusement orchestrées dans une réflexion globale. Elles se dévoilent d’abord en bandeaux dans le premier couloir qui contourne la bibliothèque, faisant défiler le paysage comme en CinémaScope. Au bout, une fenêtre encadrée de vert est obstruée par un pan incliné – appelé « fleur de béton » – empêchant le regard de s’évader et, par là même, l’esprit de se divertir. « Pour Le Corbusier, une vue à 360° est rarement intéressante, précise le frère Desjobert. Il choisit de montrer moins mais mieux. Il n’impose pas, mais propose un éventail d’options. »

« Des génies sans la foi »

Comment expliquer que des religieux s’en soient remis, il y a soixante-dix ans, à un architecte d’avant-garde pour concevoir leur studium, un lieu d’enseignement destiné à accueillir une centaine d’étudiants et leurs professeurs ? C’est au père Marie-Alain Couturier que l’on doit ce projet d’une audace remarquable. Au début des années 1950, ce dominicain, lui-même artiste et théoricien de l’art, prend position dans la querelle dite « de l’art sacré », une controverse qui divise le monde catholique. « Le débat est de savoir à qui l’on commande les retables, les vitraux, le mobilier liturgique, détaille le prieur. Demande-t-on à de grands artistes qui n’ont pas forcément la foi ou à des chrétiens qui ne font que répliquer la tradition à travers le néogothique et le style sulpicien ? »

Persuadé qu’il vaut mieux « faire appel à des génies sans la foi plutôt qu’à des croyants sans talent », le père Couturier convainc la province des dominicains de Lyon de commander à Le Corbusier cet ambitieux studium. Au niveau zéro se déploient ainsi une grande bibliothèque et des salles d’enseignement – aujourd’hui louées pour des conférences et des séminaires d’entreprise –, tandis que les alvéoles des cellules s’alignent aux deux étages supérieurs. A partir de 1968, les frères étudiants, touchés par la révolution socioculturelle et remettant en question une vie religieuse à l’écart du monde, délaissent peu à peu le couvent. Dès les années 1970, les cellules, désormais vides, s’ouvrent alors progressivement à l’hôtellerie.

La sacristie. ILYES GRIYEB POUR M LE MAGAZINE DU MONDE/ F.L.C. / ADAGP, PARIS, 2024

Un demi-siècle plus tard, La Tourette accueille des visiteurs du monde entier, étudiants ou architectes renommés – on a vu ici plusieurs Prix Pritzker –, retraités ou actifs en quête de sens. Peu coutumiers de cette tradition d’accueil plus courante, par exemple, chez les bénédictins, les dominicains doivent s’habituer à voir parfois le calme de la vie religieuse perturbé. « Certains groupes mettent du temps à comprendre où ils sont, témoigne le prieur Jean-Etienne Long. Les étudiants peuvent être bruyants, claquent les portes à minuit dans un lieu qui manque cruellement d’isolation. Cela nous demande une discipline intérieure. Mais nous avons également une mission d’apostolat et, en venant ici, chaque visiteur doit pouvoir vivre une expérience un tant soit peu spirituelle. »

Une expérience aussi sensorielle qu’intérieure

Car les pancartes invitant au silence rappellent qu’on n’est pas ici dans un hôtel ordinaire. Séjourner dans un couvent habité par des religieux, dont on aperçoit parfois les silhouettes drapées de blanc glisser dans les couloirs, a quelque chose de mystérieux et de vaguement intimidant. « Persiste tout un imaginaire autour des frères, commente Florence Damey, la responsable de l’accueil. Les gens nous demandent souvent s’ils doivent garder le silence pendant le repas. » Dans le réfectoire, où religieux et visiteurs se retrouvent pour le déjeuner, le menu est simple (et végétarien le soir) mais roboratif. Une bouteille de coteaux-du-lyonnais, dont on admire le paysage vallonné à travers l’immense baie vitrée, trône au centre des grandes tables en bois carrées.

Rectangles à l’origine et agencées en U, elles ont été retaillées après coup par les frères pour faciliter l’accueil. On s’assoit sur de singulières chaises en chêne massif, dont les pieds sont reliés par une sorte de rail horizontal, inspiré des bancs d’église et empêchant de se balancer. D’une sobriété monacale, elles ont été réalisées, à la demande du couvent, par le designer britannique Jasper Morrison en 1997 – et rééditées dans une version légèrement modifiée par la maison Hermès, en 2020. Dans l’ensemble de l’édifice, les pièces de mobilier sont rares mais choisies. Dans la salle du chapitre, une belle table oblongue en bois blond serait (mais un doute persiste) signée de Charlotte Perriand, tandis que, dans la salle des hôtes, des rééditions de fauteuils Eames des années 1940 voisinent avec une grande table de couvent.

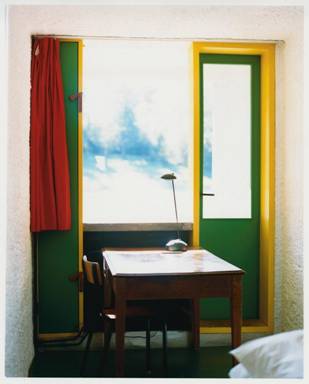

C’est dans les 50 cellules, incarnation de la pensée corbuséenne, qu’on éprouve le plus le mode de vie des frères. Ouvertes à l’hôtellerie, elles sont fidèles à l’esprit d’origine, taillées aux proportions du Modulor, 1,83 mètre de large sur 2,26 mètres de haut. Un meuble modulable, abritant un dressing d’un côté et une tête de lit avec une table de chevet intégrée de l’autre, crée la transition entre le lavabo (les douches sont communes) et le lit simple. Des fonctions corporelles, on progresse vers le spirituel avec, en enfilade, le bureau et la loggia cubique, ouvrant sur la nature comme une invitation à la contemplation.

Une des chambres au format Modulor. ILYES GRIYEB POUR M LE MAGAZINE DU MONDE/ F.L.C. / ADAGP, PARIS, 2024

De l’espace exigu de la cellule à l’église monumentale, se mouvoir dans cette architecture de béton est une expérience aussi sensorielle qu’intérieure, appelant à se laisser aller au vertige du vide, d’autant que, par chance, le Wi-Fi ne passe pas dans les étages… L’endroit invite aussi à revenir à une certaine pureté esthétique, où la vibration d’une lumière projetée sur un mur suffit à provoquer l’émotion.

Une situation financière au bord du gouffre

Aspirant à l’éternel, le couvent a toutefois dû, pour subsister, se réinventer plusieurs fois. Il a été successivement un lieu de colloques fréquenté par de grands penseurs de l’époque, puis un centre culturel géré par des laïcs jusqu’en 2009. Depuis une quinzaine d’années, il attire les plus grands artistes contemporains. Sous la houlette du frère Marc Chauveau, historien de l’art, les œuvres d’Anish Kapoor, de Guillaume Bardet, d’Anselm Kiefer ou, récemment, de Michel Mouffe ont dialogué avec celle, magistrale, du grand maître de l’architecture moderne.

Au mur de l’atrium du couvent, une œuvre (rond rouge) de Michel Mouffe, artiste invité jusqu’au 23 novembre. ILYES GRIYEB POUR M LE MAGAZINE DU MONDE/ F.L.C. / ADAGP, PARIS, 2024

Toutefois, parallèlement à cette émulation intellectuelle et artistique, le couvent de La Tourette a également besoin de subsides. Trouver des fonds pour maintenir à flot ce paquebot, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, est la mission principale, et obsessionnelle, d’Alexandre Schabel. Cet ancien journaliste télé arrive à la tête du couvent en février 2023, alors qu’il cherche à donner du sens à sa carrière et découvre une situation financière au bord du gouffre.

« La crise sanitaire due au Covid-19 avait déjà largement fragilisé l’équilibre du couvent, explique-t-il aujourd’hui. Avec la hausse du prix du gaz, les factures ont flambé. Si on ne réagissait pas, on ne passait pas l’hiver. » Il réorganise tout. Il change de traiteur, remplace les vieilles couvertures par des couettes, achète des serviettes plus grandes, propose des peignoirs en location, internalise la laverie, rationalise le ménage – « il n’y avait qu’un aspirateur pour près de 5 000 mètres carrés », précise-t-il –, et professionnalise les équipes. « Ce n’est pas un palace et ça ne le sera jamais. Mais le couvent doit être propre et confortable », affirme-t-il.

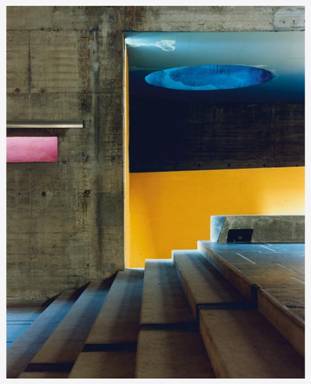

Le conduit est. ILYES GRIYEB POUR M LE MAGAZINE DU MONDE/ F.L.C. / ADAGP, PARIS, 2024

En contrepartie, il propose d’augmenter le prix des chambres de 53 euros à 61 euros, ce qui provoque quelques remous dans la communauté. « Les logiques entrepreneuriale et religieuse ne sont pas les mêmes, explique le prieur Jean-Etienne Long. Les frères ne sont pas du tout intéressés par l’argent, mais, sans revenus, il faudra fermer le couvent. Nous sommes dans un fonctionnement singulier de codirection. Il faut s’écouter et trouver des compromis. » Alexandre Schabel a également créé un fonds de dotation, qui permet de défiscaliser les dons, et cherche à sensibiliser les potentiels donateurs, entreprises ou particuliers, aux travaux de rénovation les plus urgents : la chaufferie mais aussi l’atrium, qui n’est plus étanche, et l’oratoire, qui est fissuré. Le tout frôle les 800 000 euros. « Comme le bâtiment est classé, les moindres travaux coûtent très cher », justifie le directeur.

Le dépouillement au service du sacré

Un pragmatisme économique qui apparaît comme la condition sine qua non du maintien d’une tradition religieuse qui ne s’est jamais interrompue. Depuis des décennies, du lever au coucher du soleil, les laudes, la messe et les vêpres rythment inexorablement la vie du couvent. Dans l’église, le volume nu et monumental n’est éclairé que par quelques rares ouvertures. Dans la nef, des fentes colorées font tomber une lumière en biseau sur les psautiers, tandis que de larges opercules baignent la crypte.

La crypte du couvent. ILYES GRIYEB POUR M LE MAGAZINE DU MONDE/ F.L.C. / ADAGP, PARIS, 2024

Seule une croix en métal fichée dans le sol, dont l’immense ombre se projette sur la façade nord, agrémente l’autel. « Le volume et le dépouillement de l’église sont intrinsèques à la recherche de Dieu, commente le frère Jean-Etienne Long. LeCorbusier déploie ici son sens du sacré. C’est autre chose que le peintre italien FraAngelico, qui soutient la foi en peignant des scènes évangéliques. Ici, on est dans la désincarnation. » Au son des cantiques qui résonnent dans l’espace vide, les visiteurs observent en silence les frères officier en habit blanc.

Après les vêpres de 19 heures, l’assemblée hétéroclite de voyageurs se retrouve autour des grandes tables du réfectoire. Parmi eux, une étudiante japonaise en histoire de l’art, deux retraités sud-coréens, un paysagiste anglais et un architecte américain qui passe quelques jours ici depuis une quarantaine d’années. « C’est une force d’attraction, sourit-il. Je cherche quelque chose, peut-être la magie de l’architecture. Alors, je viens ici et je dis : “Père Le Corbusier, aide-moi !” »