La mort de Jean-François Kahn, fondateur de « L’Evénement du jeudi » et de « Marianne »

Journaliste vibrionnant et patron de presse emblématique, « JFK » est mort, mercredi, à l’âge de 86 ans.

Par Raphaëlle Bacqué

24 janvier 2025

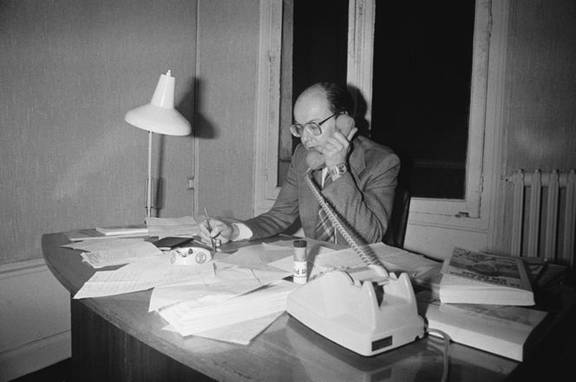

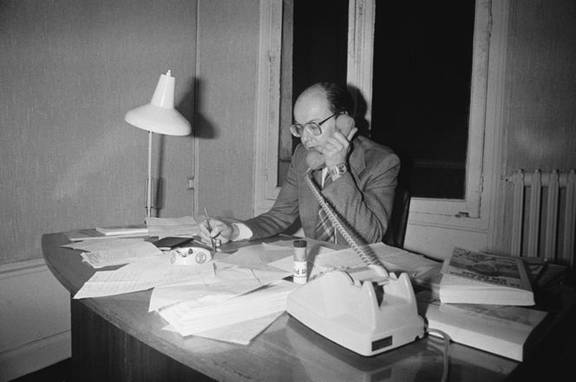

Jean-Francois Kahn, alors directeur de la rédaction des « Nouvelles littéraires », à Paris, en novembre 1979. LAURENT MAOUS/GAMMA

Les soirs de bouclage, Jean-François Kahn faisait venir un pianiste ou un accordéoniste. Le type débarquait dans les volutes de fumées et le stress du dernier papier qu’on rédige, et s’installait à son instrument. Et là, tout en relisant pratiquement tout le journal – Les Nouvelles littéraires, L’Evénement du jeudi (L’EDJ) ou Marianne, selon les époques – « JFK », comme on l’appelait communément, entraînait la rédaction à chanter un improbable répertoire mêlant de grands airs d’opéra ou des morceaux d’opérette à des hymnes révolutionnaires russes ou des chansons oubliées de la IIIe République que lui seul connaissait par cœur.

« Les lecteurs sentent quand un journal se fabrique dans la gaieté », professait-il, avec un rire à la fois enfantin et tonitruant. Journaliste et patron de presse, fondateur de L’Evénement du jeudi puis de Marianne, Jean-François Kahn est mort, mercredi 22 janvier, à 86 ans.

Les lecteurs étaient son obsession. Jusqu’à il y a encore quelques années, Jean-François Kahn s’astreignait à des tournées dans toute la France pour tenir des conférences dans les salles des fêtes de sous-préfectures devant un public qui avait vieilli avec lui, mais était resté fidèle à sa verve, son érudition et sa drôlerie. Cela lui donnait parfois une certaine prescience sur les évolutions du pays, au beau milieu de tirades de plus mauvaise foi que ce grand dévoreur d’idées goûtait en gastronome, comme ces plats en sauce qu’il a toujours adorés.

Bien avant les revendications des « gilets jaunes », il avait ainsi alerté dans ses journaux sur l’anonymat et la solitude des périphéries urbaines déstructurées par les ronds-points et les hypermarchés sans plus un bistrot pour se retrouver. Sans même imaginer la victoire d’un Emmanuel Macron, il avait aussi professé, dès la fin du XXᵉ siècle, un « centrisme révolutionnaire » censé adopter « le meilleur de la droite et de la gauche », allant jusqu’à soutenir la candidature de François Bayrou à la présidentielle en 2007 et en 2012 et, fidèle à son option en faveur du fédéralisme en Europe, à se faire élire au Parlement européen sur une liste MoDem en 2009, avant de laisser sa place. Jusqu’à ce manuscrit encore inédit, qu’il a achevé juste avant de mourir, intitulé Ce fascisme qui revient, où il analyse le succès grandissant de l’extrême droite française, la victoire de Donald Trump, et où il formule bon nombre d’alertes inquiétantes qui le faisaient penser aux années 1930, à la fin desquelles il était né.

Attachement à la laïcité

Curieusement, ce journaliste si emblématique de la presse des cinquante dernières années affirmait qu’il n’avait pas, au départ, de véritable vocation pour le métier. « Citizen Kahn » – en référence au film Citizen Kane (1941) d’Orson Welles –, comme on l’appelait aussi, se voyait en effet bien mieux en professeur d’histoire, même s’il est entré dès l’âge de 21 ans à Paris-Presse, L’Intransigeant pour couvrir notamment la guerre d’Algérie. Il s’y était fait suffisamment remarquer pour rejoindre Le Monde en 1963, puis, deux ans plus tard, L’Express, où il mena notamment – avec Jacques Derogy – l’enquête sur l’affaire Ben Barka, l’un des grands scandales politiques de l’époque, avant de couvrir la guerre du Vietnam.

L’histoire de sa famille l’avait aussi préparé à tous les soubresauts. Du côté paternel, les Kahn descendaient de juifs alsaciens (son grand-père était l’avocat André Kahn), et, du côté maternel, de fervents catholiques, dont il avait pris le patronyme, le temps de traverser l’Occupation et les lois antisémites de Vichy. Avant de retrouver le nom de Kahn au sortir de la guerre, comme ses deux frères, le chimiste Olivier Kahn (1942-1999) et le généticien Axel Kahn (1944-2021). Les trois garçons avaient d’ailleurs vécu en partie séparés, du fait du divorce de leurs parents, et connu un drame avec le suicide de leur père, professeur de philosophie, en 1970.

Est-ce cela qui avait donné à Jean-François Kahn ce goût de la liberté, un fort attachement à la laïcité, et cette façon de constituer ses rédactions comme une famille où l’on s’aimait et s’engueulait avant d’aller en bande dîner dans une brasserie ?

Lire aussi | Article réservé à nos abonnés La saga de « Marianne », hebdomadaire « anti-pensée unique » : ses convulsions et son lent glissement conservateur

Jean-François Kahn s’est d’abord mis à diriger des journaux presque par nécessité. A L’Express, malgré le succès de ses enquêtes, il a en effet été licencié pour s’être opposé à Jean-Jacques Servan-Schreiber (1924-2006), qui voulait mettre l’hebdomadaire au service de son ambition politique. A Europe 1, où il est devenu éditorialiste en 1971, ses chroniques cinglantes contre Valéry Giscard d’Estaing, élu à l’Elysée trois ans plus tard, lui ont valu là aussi d’être écarté. Il a, en revanche, goûté l’excitation d’animer une rédaction en devenant le directeur des Nouvelles littéraires, qu’il a contribué à redresser de manière spectaculaire à la fin des années 1970.

Il n’a pas de permis de conduire, ne parle pas l’anglais, mais a du flair pour les bons sujets et un formidable sens du public. Et puis, il aime la contradiction et les débats, « frotter et limer sa cervelle contre celle d’autrui », comme il le professe en citant Montaigne. Avec lui, les journalistes doivent toujours sortir de leur zone de confort. Il envoie donc la spécialiste de théâtre couvrir les élections au Népal – « vous verrez, c’est très théâtral ! » – ou un critique littéraire en reportage aux basques du premier ministre – « Balzac aurait adoré ! »

Contre la « pensée unique »

Lui-même dirige le journal, se transforme épisodiquement en intervieweur pour « L’Heure de vérité », la grande émission politique de la télévision de l’époque, tout en animant sur France Inter une émission très populaire sur la chanson française.

En 1984, « JFK » passe pourtant à la vitesse supérieure en créant son propre journal, L’Evénement du jeudi. Il embarque dans son sillage les plumes des Nouvelles littéraires, dont son grand ami Jérôme Garcin et une partie de la rédaction du Matin de Paris, ce quotidien créé par Claude Perdriel pour soutenir l’arrivée des socialistes au pouvoir. Surtout, il imagine un mode révolutionnaire de financement, en proposant aux lecteurs de devenir les actionnaires du nouvel hebdomadaire. C’est le début de ces tournées à travers la France où Kahn prêche pour cet actionnariat populaire qui doit asseoir l’indépendance de L’EDJ. Plusieurs générations de journalistes s’initient à la presse avec ce drôle de directeur qui peut parfois « casser » le déroulé du journal trois heures avant le bouclage et réécrire lui-même un tiers du nouveau numéro sous trois ou quatre pseudonymes.

Lire aussi | Article réservé à nos abonnés « Marianne » : Jean-François Kahn dénonce la vente envisagée au milliardaire catholique Pierre-Edouard Stérin

Dès l’année du lancement, L’EDJ s’affirme comme « un média qui tape autant sur la gauche que sur la droite », pour mieux mettre en pièces « la pensée unique ». Concrètement, cela revient à soutenir publiquement la liste centriste « Entente radicale écologiste pour les Etats-Unis d’Europe », candidate aux élections européennes de 1984. Politiquement, c’est un bide (la liste obtient un peu plus de 3 % des voix), mais si L’EDJ n’entraîne pas les électeurs, il plaît aux lecteurs qui goûtent ses couvertures-chocs et insolentes d’un genre nouveau dans le paysage médiatique.

Claude Perdriel, qui craint la concurrence de ce nouveau venu pour son journal, nomme à la tête du Nouvel Obs Franz-Olivier Giesbert, autre ami de Jean-François Kahn. Chaque semaine, les deux hommes se consultent pour ne pas se marcher sur les pieds. Mais l’actionnariat populaire s’essouffle, et L’EDJ est bientôt repris par le groupe Lagardère et l’homme d’affaires Thierry Verret.

L’affaire « DSK »

Jean-François Kahn ne renonce pas, cependant, et fonde, en 1997, avec le journaliste Maurice Szafran, un nouvel hebdomadaire, Marianne. Au bout d’un an, le journal a déjà mangé ses économies, mais « JFK » n’a rien perdu de son pouvoir de conviction. L’homme d’affaires François Pinault prête sans condition les 10 millions de francs (environ 2,3 millions d’euros actuels) nécessaires pour sauver l’aventure. Kahn restera à la tête de son « bébé » jusqu’en 2007. « Il n’aimait pas finir les histoires, constate Maurice Szafran. Il est parti de Marianne comme il était parti de L’Evénement, laissant un peu la rédaction en plan » et beaucoup de souvenirs.

En 2011, survient l’affaire Dominique Strauss-Kahn, où le potentiel candidat à la présidentielle est arrêté à l’aéroport de New York, accusé de viol par une femme de ménage du Sofitel où il vient de passer la nuit. L’épouse de « DSK », Anne Sinclair, est une amie de toujours, elle qui fut la marraine de Marianne lors de son lancement. Stupéfait de la nouvelle, Jean-François Kahn prend maladroitement la défense de « Strauss », affirmant qu’il est « pratiquement certain qu’il n’y a pas eu tentative violente de viol » et déclare qu’il ne s’agit que d’un « troussage de domestique ». Le propos fait scandale. Jean-François Kahn, confus, reconnaît rapidement qu’il était « inacceptable », présente des excuses publiques et se retire du journalisme.

Il continuait à revoir la plupart des reporters et des chroniqueurs qu’il avait connus, cependant, fêtant son anniversaire en chansons à Paris ou dans le moulin qu’il avait acheté en Bourgogne. Il était resté fidèle à son « centrisme révolutionnaire » sans connaître Emmanuel Macron, à sa méfiance à l’égard du « néolibéralisme » et de l’argent – « si l’argent ne faisait pas le bonheur, il y a longtemps que des riches malheureux l’auraient rendu », disait-il en plaisantant – et à son goût pour l’échange.

Il avait aussi écrit ses Mémoires d’homme de presse (Editions de l’Observatoire, 2021-2022), balayant en même temps l’histoire politique du pays. « Il a toujours affirmé qu’il voulait garder le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche, souligne aujourd’hui Maurice Szafran, mais, dans les moments de crise, il terminait à gauche. » En juin 2024, il s’était publiquement opposé à la vente de Marianne, propriété de l’homme d’affaires et milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, au milliardaire conservateur catholique Pierre-Edouard Stérin. « Marianne ne peut devenir la propriété d’un personnage ultralibéral en matière économique, qui n’est pas laïc et qui n’est pas patriote, car toujours exilé fiscal en Belgique », avait-il ainsi déclaré au Monde. La vente avait finalement capoté le mois suivant face à la « volonté unanime » des salariés.

Jean-François Kahn en quelques dates

12 juin 1938 Naissance à Viroflay (Yvelines)

1977 Nommé directeur de la rédaction des Nouvelles littéraires.

1984 Création de L’Evénement du jeudi

1997 Création de Marianne

2009 Elu député européen sous les couleurs du MoDem (il renoncera à son mandat)

22 janvier 2025 Mort à Avallon (Yonne)