racines fascistes du néolibéralisme

À intervalles réguliers, médias et autorités culturelles encensent les réalisations de l’architecte Le Corbusier. L'homme a pourtant été un fasciste notoire, soutien des pires régimes du XXe siècle, et ses orientations politiques ont directement conditionné ses élaborations urbanistiques. Une situation paradoxale dont l’explication pourrait provenir de l’actualité de la pensée du personnage : une jonction avant l’heure entre fascisme et néolibéralisme.

Plans au drone, gratin de stars réuni sur le toit et au dernier étage, thématique « croisière » : en mai 2024, la marque de luxe Chanel investit la Cité radieuse de Marseille pour un de ses défilés. La brutalité du béton, caractéristique du bâtiment signé par Le Corbusier, est mise à l’honneur. L’ambiance est contrastée par la piscine pédiluve carrelée et les aplats de couleurs intérieurs et extérieurs. Les mannequins déambulent dans un décor froid, liminaire, pour mettre à l’honneur des pièces où le noir et blanc dominent.

De l’artiste Lily-Rose Depp au rappeur SCH, en passant par tout le gratin de la mode parisienne, jusqu’au maire de la ville Benoît Payan, la « haute » a fait le déplacement. Sans bouder leur plaisir : « très créatif » pour Marion Cotillard, « Penser l’être humain, (…) penser la ville, c’est l’idée du Corbusier » pour la réalisatrice Audrey Diwan. Jusqu’au rappeur Akhenaton, figure de proue du groupe IAM d’habitude plus méfiant à l’égard de ces mondanités, qui se déclare ravi de faire partie de l’aventure. Piégé ? Dans le même reportage signé du journaliste Loïc Prigent, l’artiste Johan Papaconstantino semble se demander ce qu’il fait là et exprime une timide réserve : « Je ne l’ai jamais pratiquée (La Cité radieuse, ndlr), je ne sais pas si c’est une bonne idée ou pas ». Lucide.

Cités « utopiques » ?

« (…) l’édifice de Le Corbusier reste la plus parfaite incarnation d’une architecture moderne, pensée pour élever l’habitat au rang de véritable utopie, tournée vers les cieux. » Tout en sobriété, tels étaient les mots utilisés, le 2 avril dernier, dans un article du Figaro titré « La Cité radieuse, l’ode à l’azur de Le Corbusier ». Créations fameuses du « Corbu », les « Cités radieuses » se répartissent en France au nombre de quatre. À Berlin, une cinquième, bien que construite selon les mêmes plans, est reniée par l’architecte en raison d’une trop grande prise d’initiative. Certains éléments jugés centraux, les commerces, le parking ou encore le toit-terrasse, n’y sont pas reproduits. La plus connue se trouve à Marseille, dans le huppé 8e arrondissement. Une partie des appartements y est toujours habitée.

Le bâtiment phocéen, à l’image de ses semblables, est un bloc de béton « façon HLM », orné de plages de couleurs au niveau des fenêtres. Construit en 5 ans, de 1947 à 1952, l’édifice répond à une commande publique estampillée d’une volonté de « montrer un nouvel art de bâtir qui transforme le mode d’habitat ». Le contexte est à la reconstruction d’après-guerre. En 2016, le monument est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Tout juste rénové, un appartement témoin est maintenant visitable. Un centre d’art contemporain chapote le bâtiment, des expositions sont organisées, des chambres d’hôtel sont réservables, des commerces accessibles. Une ambiance bien branchouille pour ce lieu souvent décrit comme un « chef d’œuvre » de celui qui est « un des plus célèbres architectes du XXe siècle ». Et un argument d’autorité revient de façon récurrente, remobilisé par Le Figaro : les Cités radieuses seraient la concrétisation matérielle d’une « utopie ».

« Habiter, travailler, cultiver le corps et l’esprit, circuler : quatre fonctions-clés qui ont présidé à la conception du bâtiment », peut-on lire dans une brochure de la Cité de l’architecture, consacrée à la Cité radieuse de Marseille. Les appartements suivent tous un modèle standard, composé de trois « cellules » (parties communes, chambres des parents, chambres des enfants) dont les dimensions s’articulent à des formules mathématiques. Le mobilier y est, lui aussi, standardisé. Les espaces sont réduits au maximum, à partir d’une conception sérielle du corps humain appelée « modulor ». Le bâtiment est monté sur pilotis pour faciliter les déplacements et le développement de la verdure au niveau du sol. À l’époque de son inauguration, une rue commerçante occupe le milieu du bâtiment, avec épicerie, boulangerie, librairie. Sur le toit, un gymnase, une piste d’athlétisme, une école. Le projet est celui d’une « ville-verticale », d’un espace fermé sur lui-même, où les habitants ont tout à disposition. De là découlerait la dimension « utopique » du projet : une proposition de la finitude. Drôle de ressort d’exaltation quand, à la lecture de cette description sommaire, il paraît fort difficile de ne pas penser à d’autres joyeux bâtiments que le sociologue américain Erving Goffman qualifiait « d’institutions totalitaires » : les asiles et les prisons (1). De fait.

Intérieur d'un appartement de la Cité radieuse comme conçu par Le Corbusier.

Image DR

Paris – Rome – Addis-Abeba

Lorsque Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier, s’embarque dans sa lubie de « Cité radieuse », sa carrière est déjà bien entamée. L’homme est né en 1887 et, à la sortie de la seconde guerre mondiale, beaucoup d’autres de ses projets sont déjà arrivés à leur terme : pour la plupart en France, mais aussi en Allemagne, Russie, Tunisie, ou encore Suisse. L’un d’eux, un des plus ambitieux, n’a quant à lui jamais été réalisé : la refonte totale et complète d’Addis-Abeba. Le 19 août 1936, soit quelques mois après la conquête italienne de l’Éthiopie, Le Corbu écrit à Benito Mussolini. Accompagnés de plans au crayon, l’architecte propose ses services au dictateur fasciste pour repenser la capitale Addis-Abeba et la transformer en une cité « des temps modernes ». La colonisation est pour lui un bac à sable, ou un laboratoire : tel un savant fou, il y voit une opportunité pour montrer au monde l’étendue de sa génialité. Et, par extension, offre là un exemple limpide de l’imbrication entre ses réflexions architecturales et ses accointances politiques.

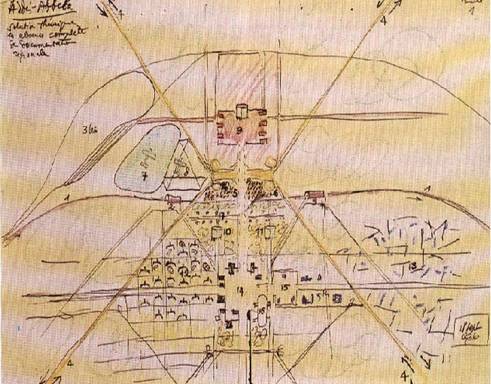

Le projet du Corbusier est relativement simple. D’abord : tout raser. L’architecte le reconnaît lui-même sur un de ses plans : il n’a aucune connaissance des bâtiments d’ores et déjà existants (voir ci-dessous). Là n’est pas le problème. Son idée est de transformer cette ville tout juste conquise en un « espace sans temps, et par conséquent sans histoire, sans aucune signification géographique particulière ». Pour concrétiser ses élaborations théoriques autour de ce qu’il a appelé la « Ville contemporaine », l’occasion est idéale. Ce modèle d’urbanisme est une réponse directe aux villes de son époque, qu’il juge sales, indisciplinées, et, peut-être est-ce là pour lui le pire, propices au déclenchement de révolutions (2). Sa vision en est le contre-point : les zones doivent être séparées et associées à des tâches spécifiques, le nombre de rues considérablement réduit. La géométrie des espaces glorifie les angles droits : « la courbe est ruineuse, difficile et dangereuse ; elle paralyse » écrit-il (3). L’entité générale qu’est la ville, appréhendée comme une géante machine de l’existence, doit faire régner l’ordre et l’efficacité. Dormir, manger, produire : autant de tâches qu’il convient d’encadrer au plus près.

Proposition de refonte d'Addis-Abeba envoyée à Mussolini par Le Corbusier. En haut à gauche : «Solution thématique en absence complète de documentation régionale».

Image Fondation Le Corbusier

Toutes ces élaborations portent un objectif d’ordre anthropologique : « Créer une race solide et belle, saine » (4). Un délire à dimension eugéniste non sans rappeler ce que l’Europe a produit de pire. Car, sans grande surprise au regard de ses élaborations théoriques, une plongée dans les coulisses de l’existence du Corbusier est un voyage pour les abîmes. Le personnage se révèle d’un antisémitisme crasse : les juifs sont désignés comme « cauteleux au fond de leur race ». Il qualifie le 6 février 1934, tentative de putsch d’extrême droite au cœur de Paris, comme « le réveil de la propreté ». En plus de son camarade Benito Mussolini à qui il propose ses services, l’architecte porte dans son cœur Adolf Hitler qu’il juge comme « une lueur de bien ». Le régime de Vichy et l’URSS stalinienne emportent aussi son admiration, et tout ce qui à trait de près ou de loin à de la « démocratie » attire sa détestation. Des articles signés de sa plume sont régulièrement publiés dans des revues fascistes. Il plussoie de la débâcle française de 1940, jugeant la victoire de l’Allemagne nazie comme une « miraculeuse victoire française » : « Si nous avions vaincu par les armes, la pourriture triomphait, plus rien de propre n'aurait jamais plus pu prétendre à vivre ». Liste non exhaustive.

Zones d’ombre d’une modernité

Les phrases immondes du Corbusier, tout comme la dimension totalitaire de son architecture, sont bien connues depuis plusieurs années. Et ne cessent de provoquer les émules. En 2015, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la mort de l’architecte, une exposition au Centre Georges Pompidou revient avec emphase sur sa carrière. Trois livres sont publiés au même moment et cheminent vers une conclusion analogue, sans appel : Le Corbusier a bien été un fasciste des plus complets (5). Une tribune dans le journal Le Monde, signée par l’architecte Paul Chemetov, se précipite à la rescousse : l’homme ne serait pas fasciste car « c’est l’époque qui voulait cela, le contexte était compliqué ». En 2019, rebelote. Toujours dans le journal Le Monde, une tribune interpelle le gouvernement : « L’antisémite Le Corbusier ne doit plus bénéficier d’aucun soutien public ». En réponse à ce texte, le rédacteur en chef du Monde en personne, Michel Guerrin, sermonne tel un professeur : « Polémique Le Corbusier : “ Juger les attitudes d’un artiste d’hier dans le climat d’aujourd’hui est bien de notre époque" ». Le ministère de la Culture, quant à lui, répond rester attaché au « caractère exceptionnel » de l’œuvre du Corbu. En 2020, un autre article du Monde note une « polémique sans fin », et juge que les biographies publiées en 2015 ont « gâché » les célébrations du cinquantenaire de la mort de l’architecte.

Comment expliquer ce refus de voir l’éléphant au milieu de la pièce, jusqu’à écrire que rappeler qu’un fasciste est un fasciste serait synonyme de gâcher la fête ? Le même argument est martelé, à chaque fois : une affaire de contexte. Le XXe siècle, les guerres mondiales, le bloc soviétique, le fascisme, le siècle des « utopies » déchues, des grands projets effondrés dans le déchirement des chairs et l’écoulement du sang. Les « excès » du Corbusier : une époque. Constat que personne n’a jamais remis en cause, quand bien même, rappel un tantinet central, tous les hommes du siècle dernier n’ont pas été des soutiens d’Hitler et Mussolini. L’architecte a sans doute, en effet, été un élément « classique » d’une frange de la bourgeoisie de la première moitié du XXe : opportuniste, fasciste, antisémite, raciste. Mais là n’est pas tant le cœur de la discorde : pourquoi continuer à l’honorer comme un homme d’exception ? Un constat d’autant plus grave que son influence a été tentaculaire : bien des cités de banlieue françaises, certaines parmi les plus paupérisées du territoire, sont directement inspirées par les réflexions du supposé génie. En finir avec Le Corbusier n’est ainsi pas une affaire de passé. Et n’est pas non plus qu’une affaire de mémoire : c’est un rapport entier à l’espace urbain qui s’en retrouve retourné.

Le Corbusier, au premier plan, dans l'atelier du « 35 rue de Sèvres », lieu d'élaboration et d'expérimentation de ses projets.

Image Fondation Le Corbusier

Il n’est guère étonnant de constater qu’une partie de l’élite politique et culturelle se révèle réticente à faire face à la tragique réalité que, par exemple, la cité Nemausus 1 de Nîmes, une des plus violentes de la ville, a été construite selon des principes fascistes (6). La publicité de cet état de fait pourrait, sans doute, entraîner une certaine forme d’indignation généralisée, affect que les grands de ce monde n’aiment pas beaucoup entretenir. Mais il y a un autre fil à tirer, plus profond peut-être. Le Corbusier, à propos de sa vision de la ville : « Ces principes fondamentaux (…) peuvent constituer l’ossature de tout système d’urbanisation contemporaine ; ils seront la règle selon laquelle le jeu peut se jouer ». Il se trouve que la nécessité de « produire la règle selon laquelle le jeu peut se jouer » est le principe même à partir duquel le néolibéralisme a développé sa critique du libéralisme classique (7). Et le constat à la base de l’élaboration de ses solutions. Une observation dont le philosophe Michel Foucault a été précurseur dans son cours en diptyque prononcé entre 1978 et 1979, et publié sous les titres « Sécurité, territoire, population » et « Naissance de la biopolitique » (8). À l’impératif de coercition qui prévaut jusqu’au 18e siècle, et au libéralisme qui souhaite limiter la place de l’État au strict minimum, les néolibéraux viennent opposer un système de gouvernement des foules plus indirect, à travers une série de règles pensée pour garantir le bon déroulement de la compétitivité. Comme une sorte de code de la route généralisé. Si les analyses de Foucault ont été approfondies et critiquées (9), elles n’en demeurent pas moins centrales pour saisir ce basculement : « La plus haute fonction du pouvoir n’est peut-être plus de tuer mais d’investir la vie de part en part » (10).

Cette boussole a aussi été celle du Corbusier. Son rêve de produire un système urbain qui fonctionnerait comme une machine de contrôle des masses, sans aucun accroc, parfaitement huilée par la structure même de l’environnement, fait écho aux développements d’un Walter Lippmann, d’un Ludwig Von Mises ou d’un Friedrich von Hayek, théoriciens principaux de la doctrine néolibérale. Ces mêmes hommes dont nos politiques contemporains rechantent, à intervalles réguliers, les louanges (11). Cette réticence forcenée d’une certaine élite à définitivement ranger Le Corbusier parmi la lie de l’humanité a-t-elle quelque chose à voir avec cette proximité vis-à-vis des principes néolibéraux qu’elle-même défend ? La figure du Corbusier et la pensée qui l’accompagne viendraient-elles raisonner avec la vision du monde encouragée par les politiciens, éditorialistes, ou autres notables fervents défenseurs des hiérarchies en place ? Ce qui est sûr, c’est qu’une attention plus fine accordée à l’architecte aurait pu, peut-être, offrir des outils explicatifs pour appréhender l’offensive fasciste portée par Donald Trump et autre Javier Milei. À l’aune de la pensée de l’architecte mondialement connu, la rencontre dystopique entre garantie autoritaire des principes de marché, racisme et répression violente des opposants se dévoile dans sa cohérence théorique. Et offre une clef de compréhension du monde dans lequel nous sommes en train de plonger : une continuation du néolibéralisme par d’autres moyens (12).

Notes :

(1) Erving Gofmann, Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux, Paris, Les éditions de minuit, 1968.

(2) Voir Françoise Choay, L’urbanisme, utopies et réalités, Paris, Le Seuil, 1965.

(3) Ibid.

(4) Plusieurs des citations de Le Corbusier sont issus des travaux d’enquête de Xavier de Jarey (Le Corbusier, un fascisme français, Paris, Albin Michel, 2015) et de Marc Perelman (Le Corbusier, une froide vision du monde, Paris, Michalon, 2015), repris dans plusieurs articles.

(5) Xavier de Jarey, Le Corbusier, un fascisme français, Paris, Albin Michel, 2015 ; Marc Perelman, Le Corbusier, une froide vision du monde, Paris, Michalon, 2015 ; François Chaslin, Un Corbusier, Paris, Le Seuil, 2015.

(6) La cité Nemausus 1 à Nîmes a été conçue par Jean Nouvel, qui s’est déclaré directement inspiré par la Cité radieuse de Marseille.

(7) Louis Rougier, précurseur du néolibéralisme en France : « Être [néo-] libéral, ce n’est pas, comme le « manchesterien », laisser les voitures circuler dans tous les sens, suivant leur bon plaisir, d’où résulteraient des encombrements et des accidents incessants; ce n’est pas, comme le « planiste », fixer à chaque voiture son heure de sortie et son itinéraire; c’est imposer un Code de la route tout en admettant qu’il n’est pas forcément le même au temps des transports accélérés qu’au temps des diligences », cité dans F. Denord, « Aux origines du néo-libéralisme en France », Le mouvement social, n°195 (2), 2001.

(8) Tous deux publiés en 2004 dans la collection « Hautes études », fruit d’une association entre Le Seuil, Gallimard, et l’EHESS.

(9) Voir notamment Wendy Brown, Défaire le Dèmos. Le néolibéralisme, une révolution furtive, Paris, Amsterdam, 2018 et C. Laval, H. Guéguen, P. Dardot, P. Sauvêtre, Le choix de la guerre civile. Une autre histoire du néolibéralisme, Montréal, Lux, 2021.

(10) Michel Foucault, Histoire de la sexualité, I. La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1994.

(11) Edouard Philippe a par exemple cité deux fois Friedrich von Hayek, maître à penser du néolibéralisme, pour vanter le principe de compétition comme solution au manque de pouvoir d’achat.

(12) Voir Quinn Slobodian, Hayek's Bastards: Race, Gold, IQ, and the Capitalism of the Far Right, Princeton, Princeton University Press, 2025 ou encore Wendy Brown, In the Ruins of Neoliberalism: The Rise of Antidemocratic Politics in the West, New York, Columbia University Press, 2019. Ces deux auteurs, parmi d'autres, rappellent que le mouvement néolibéral est marqué dès ses débuts par une pensée anti-démocratique forte et par une détestation profonde de la gauche. Des éléments utiles pour appréhendés la pente fasciste dans laquelle un certain nombre de pays plonge aujourd'hui : sans doute davantage une poursuite du néolibéralisme qu'une rupture avec lui.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret

Collé à partir de <https://www.blast-info.fr/articles/2025/le-corbusier-ou-les-racines-fascistes-du-neoliberalisme-n2ZPyjmLQvmih3vYOcP-0A>