« Non, grand-mère n’était pas folle » : la quête de vérité sur les aïeules internées de force en psychiatrie

Plus dérangeantes que dérangées, souvent polytraumatisées, des milliers de femmes ont été internées au sein des « asiles d’aliénés » dans les années 1940, 1950 et 1960. Aujourd’hui, certains de leurs descendants entament un travail de réhabilitation de leur mémoire et mettent au jour le caractère abusif et misogyne de l’enfermement.

Par Victoire Radenne

Le Monde 05/07/2025

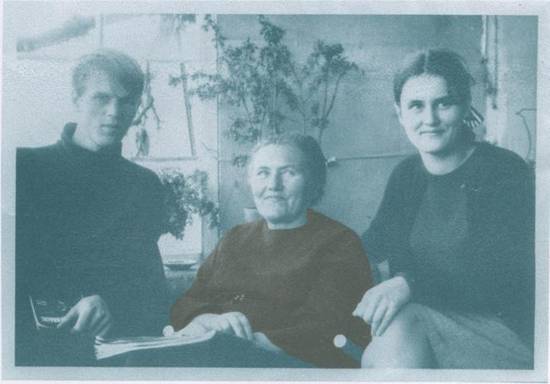

Ilse Kratzsch à Marseille vers 1945. Photographie extraite du livre « Mother’s Milk », de Marie Ilse Bourlanges, éditions Jap Sam Books, 2023. Design, illustrations et traitement des images par Alix Chauvet. ARCHIVE PERSONNELLE, BERLIN

« A l’adolescence, quand je me suis sentie fragile mentalement, j’ai refusé d’avoir affaire à un psychologue, par peur que la folie familiale se transmette », confie Géraldine Trippitelli, 54 ans, responsable marketing à l’Ecole nationale des ponts et chaussées. Cette crainte de la « folie » ne lui vient pas de nulle part. Elle est la petite-fille d’Ilse Kratzsch, internée à l’asile d’aliénés Saint-Pierre (aujourd’hui devenu la Timone), à Marseille, de 1952 jusqu’à sa mort, en 1983. De sa grand-mère, elle ne sait qu’une chose, tout le reste étant entouré d’un lourd silence : elle est allemande. Enfant, elle lui rend visite deux fois à l’hôpital psychiatrique, mais Ilse Kratzsch reste une figure fantomatique – « Une histoire triste que ma mère veut enterrer. »

Une omerta brisée par sa cousine, Marie Ilse Bourlanges, artiste multidisciplinaire de 42 ans, qui porte le prénom de son aïeule. Lorsqu’elle devient mère, le besoin d’éclaircir ce trou noir familial se fait insistant. « On nous a dit qu’elle était schizophrène, puis on nous a parlé d’état maniaque et de psychose… Jamais rien de précis, pour un internement qui a duré près de trente ans », déplore l’artiste. Elle plonge alors dans les méandres des archives départementales des Bouches-du-Rhône, et interroge les membres de sa famille, à commencer par ses tantes, « soulagées d’avoir enfin une occasion d’en parler ».

Les contours de l’histoire apparaissent : en 1952, à la sortie de l’école, alors qu’elle vient y chercher ses enfants, Ilse Kratzsch est arrêtée par la police, après une vive altercation avec une mère d’élève. Sur le livre de la loi (destiné à l’enregistrement des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement), seul document administratif intact qu’elle a pu récupérer, Marie Ilse lit : « Détention d’urgence sur requête du comité de police sans certificat médical. Présente un état maniaque symptomatique d’une psychose intermittente. Loquacité, euphorie, divagations délirantes, turbulence et insomnie. A maintenir. »

A cette époque, Ilse Kratzsch n’est pas mariée et élève seule ses trois enfants en bas âge. Elle garde en elle les séquelles de la guerre, en particulier celles de ses années passées au camp de Gurs, dans les Pyrénées-Atlantiques, où ont été enfermées des milliers de citoyennes allemandes, pour la plupart de confession juive, bravant le froid, le manque d’hygiène et la sous-alimentation. « En creusant, on découvre surtout que c’était une femme polytraumatisée qui cultivait un esprit libre et n’entrait pas dans la case de l’épouse parfaite », explique Marie Ilse Bourlanges. Dans Mother’s Milk (Jap Sam Books, 2023), un ouvrage oscillant entre investigation familiale et création artistique, elle retrace ce qu’elle appelle sa « mission » : réhabiliter l’histoire de sa grand-mère paternelle, enfouie sous le tabou.

« Femmes violées, adultères, battues »

L’ombre d’une figure féminine internée en psychiatrie plane sur de nombreuses familles. Dans le livre Mon vrai nom est Elisabeth (Editions du Sous-Sol, 400 pages, 22 euros), qui vient d’obtenir le prix Régine-Deforges du premier roman, la normalienne et chercheuse en études cinématographiques Adèle Yon mène une enquête pour tenter de rompre le silence qui entoure la vie de son arrière-grand-mère Elisabeth, dite « Betsy », diagnostiquée schizophrène dans les années 1950.

Lobotomisée à la demande de son mari, internée de force durant dix-sept ans, elle a accouché de six enfants en sept ans, subissant la plupart de ses grossesses entre les quatre murs de l’hôpital psychiatrique. En cherchant ce que cachait la maladie mentale de son aïeule, l’autrice retrace la manière dont la société de l’époque, de l’institution familiale aux autorités médicales, a psychiatrisé les femmes qui n’épousaient pas la figure de la mère de famille idéale.

Adèle Yon découvre que les longs séjours à l’asile de son aïeule ne sont « pas considérés sous l’angle de la cure », mais sont le signe d’un « renoncement des médecins et d’un abandon de la famille ». A travers l’histoire individuelle de « Betsy », elle fait émerger le sort collectif de milliers de femmes. « Toutes [celles] placées sous contrainte (…) sur décision d’un tiers ou d’un tribunal. Leurs entrées sont consignées dans des livres de la loi. Dix ans de dates. Dix ans de matricules. Germaine, Madeleine, Odette, Adèle… Des femmes violées. Des femmes adultères. Des femmes battues. Des miséreuses. Des avortées », écrit-elle.

Publié en février, le livre a ouvert une brèche intime inattendue, poussant certains de ses lecteurs à lever la chape de plomb. « Le livre d’Adèle Yon m’a remuée. Ma grand-mère a été diagnostiquée bipolaire – anciennement appelée “psychose maniaco-dépressive” – et a fait des allers-retours en hôpital psychiatrique toute sa vie », témoigne Charlotte (les personnes citées par un prénom ont requis l’anonymat), responsable de communication âgée de 36 ans. Dans sa famille, le sujet n’est abordé que par bribes de conversation ou par anecdotes. Elle ne peut s’empêcher de se demander quelle femme elle était avant la déclaration de ce trouble. Elle a offert l’ouvrage à sa mère, en espérant l’embarquer dans sa recherche.

« Gâtisme. Anémie. Inappétence… »

Nicolas Guégan, journaliste de 34 ans, enquête, lui, sur l’histoire d’Antoinette, sa grand-tante d’origine arménienne, « placée d’office » à l’asile d’aliénés Saint-Pierre, le 13 mai 1939, à l’âge de 25 ans. « Elle y avait été enfermée à la demande d’un tiers, car, selon la légende familiale, elle aimait trop les hommes. » Sur le certificat des premières vingt-quatre heures, le psychiatre justifie ainsi son internement : « Présente un état confusionnel avec mutisme, agitation motrice, désordre des actes, impulsivité et violence. Gâtisme. Anémie. Inappétence. Placement nécessaire. A maintenir. »

Il n’y aura pas de diagnostic plus précis jusqu’à sa sortie, le 13 août 1942, avec le motif « in extremis » (signifiant « à l’article de la mort »). Elle meurt deux jours plus tard, au domicile de sa mère, un décès qui demeure inexpliqué. « Ce qui n’est jamais mentionné, c’est qu’Antoinette a survécu au génocide arménien, notamment à l’incendie de Smyrne [1922], et a passé quatre ans de sa vie dans le camp de réfugiés Oddo, à Marseille », déplore Nicolas Guégan.

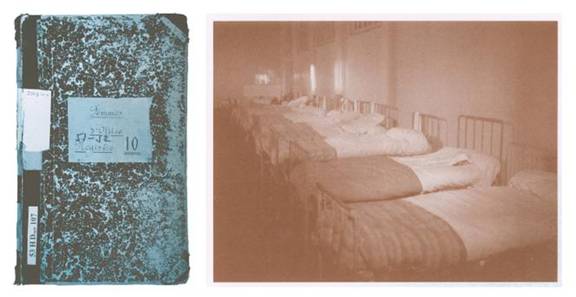

A gauche, le livre de la loi de l’asile d’aliénés Saint-Pierre (aujourd’hui la Timone, à Marseille) de l’année 1952. A droite, un dortoir de l’asile d’aliénés Saint-Pierre, vers 1952. Documents extraits du livre « Mother’s Milk », de Marie Ilse Bourlanges, éditions Jap Sam Books, 2023. Design, illustrations et traitement des images par Alix Chauvet. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES BOUCHES-DU RHÔNE, MARSEILLE. CONSERVATOIRE DES ARCHIVES MÉDICALES, MARSEILLE

Dans quelle mesure les normes et injonctions de genre pesaient-elles sur ces femmes internées, voire suscitaient des troubles psychiques ? La famille et les psychiatres actant l’internement prenaient-ils en compte leur passé traumatique ? Ces questions habitent également Laura, trentenaire en reconversion dans le milieu de l’édition, qui a dû « attendre d’avoir 32 ans » pour apprendre que sa grand-mère paternelle avait été embarquée devant ses enfants sur la place principale de son village et internée de force en 1960.

A cette époque, sa grand-mère est institutrice, dessine beaucoup, est veuve depuis sept ans et élève seule ses trois enfants. Encore aujourd’hui, aucun membre de sa famille ne connaît les raisons invoquées pour la faire interner, ni le lieu précis d’hospitalisation. « Ce qui s’est transmis dans nos récits familiaux, c’est son gros caractère et son désir d’indépendance, qui déplaisait fortement à sa belle-famille, qui l’a placée sous tutelle et la méprisait. »

Se lancer dans ce type de recherches, c’est parfois ouvrir bien plus que des archives : une quête identitaire s’enclenche, accompagnée d’un détour inévitable vers ses propres parents. « On parlait très peu de l’Arménie, à la maison. En explorant la vie d’Antoinette, j’ai découvert mes racines, mais aussi mieux compris mon père », raconte Nicolas Guégan.

« Mise sous cloche par son entourage »

De son côté, Sophie, 33 ans, chargée de mission dans l’associatif, a refermé le livre d’Adèle Yon avec la ferme intention d’explorer le passé de sa grand-mère maternelle, internée pour schizophrénie à l’asile de la Madeleine, à Bourg-en-Bresse, un établissement réservé aux femmes jusqu’en 1937. Si elle cherche avant tout à réhabiliter la mémoire de cette aïeule, sa démarche vise aussi à « comprendre la souffrance séculaire des femmes », à commencer par celle de sa propre mère, privée très tôt d’une figure maternelle.

La dizaine de témoins interrogés dans le cadre de cet article décrivent un contexte similaire : des circonstances d’internement méconnues, un diagnostic imprécis, des traumatismes d’enfance qui surgissent au fil des histoires, des dates d’hospitalisation changeantes. Parfois, le seul moyen d’obtenir des informations est de s’intéresser à la grande histoire de la psychiatrie.

« Dans la première moitié du XXe siècle, jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale, on compte une grande majorité de femmes dans ce qu’on appelle alors les “asiles d’aliénés”. Cette majorité s’explique non pas par le nombre, mais par la durée d’internement. Quand les femmes entrent à l’hôpital psychiatrique, elles en sortent peu », détaille Marie Derrien, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université de Lille, qui a consacré une thèse à la psychiatrie entre 1914 et 1980.

Sa propre grand-mère, atteinte d’un trouble bipolaire, a été hospitalisée de nombreuses fois sur de courtes périodes de sa vie. « Si elle avait très probablement des troubles psychiques, on peut questionner l’unique prise en charge de l’époque : l’internement. Aujourd’hui, je pense qu’elle a été mise sous cloche par son entourage, en partie parce que mon grand-père avait peur de ses attitudes et du qu’en-dira-t-on. »

« Lecture excessive de romans »

Dans son laboratoire situé au Mans, l’historien spécialiste de la psychiatrie Hervé Guillemain s’adonne à une activité nouvelle depuis cinq ans : ouvrir des consultations aux descendants de personnes internées – à 80 % des femmes – souhaitant faire la lumière sur les raisons et les conditions de placement. « Plus encore depuis la publication du livre d’Adèle Yon, quelque chose se passe. Il y a une dimension presque citoyenne dans le désir de rouvrir les secrets de ces femmes. »

Aux yeux de l’historien, deux effets conjoncturels expliquent cet élan. D’une part, la libération de la parole des personnes atteintes de troubles psychiques dans l’espace médiatique et, d’autre part, la volonté de percer les secrets des dossiers médicaux, « archives les plus protégées de France après les archives nucléaires », car communicables seulement après un long délai (vingt-cinq ans à compter du décès pour les descendants et cent vingt ans à compter de la naissance pour les historiens professionnels). « Désormais, on sait davantage que les descendants et les historiens ont un droit d’accès aux archives », souligne Hervé Guillemain.

Ilse Kratzsch, entourée de sa fille Marie-Christine et de son fils Jean-Jacques (le père de l’artiste Marie Ilse Bourlanges), vers 1962, à l’asile d’aliénés Saint-Pierre (aujourd’hui la Timone, à Marseille). Photographie extraite du livre « Mother’s Milk », de Marie Ilse Bourlanges, éditions Jap Sam Books, 2023. Design, illustrations et traitement des images par Alix Chauvet. ARCHIVE PERSONNELLE, BERLIN

Ces archives renferment l’histoire de la psychiatrisation des femmes en France. Au XVIIIe siècle, à l’époque du « grand renfermement » décrit par Michel Foucault, des femmes considérées comme déviantes – prostituées, voleuses, blasphématrices ou simplement jugées « folles » – sont enfermées contre leur gré. Les motifs d’internement relèvent parfois de l’arbitraire le plus total : « mauvaises fréquentations », « agitation politique », « refus du devoir conjugal », « lecture excessive de romans » ou « négligence ménagère ».

A partir du printemps 1885, la Salpêtrière, vaste complexe hospitalier de 33 hectares au cœur de Paris, devient le théâtre d’un pouvoir médical exercé par le professeur Jean-Martin Charcot (1825-1893). On y enferme quelque 10 000 femmes, accusées de « débauche », d’« hystérie » ou d’avoir pratiqué – ou subi – un avortement. Jusqu’à la seconde guerre mondiale, « la sociologie des femmes diagnostiquées schizophrènes est la suivante : des jeunes femmes brillantes, qui sont dans une dynamique d’émancipation individuelle, mais se heurtent à un contexte social et familial enfermant », explique Hervé Guillemain. A cette époque, les psychiatres alertent l’opinion sur « ces jeunes femmes qui provoquent une épidémie de démence précoce ».

Une « quête » vitale

La lobotomie, massivement pratiquée par le médecin Walter Freeman (1895-1972) et le neurochirurgien James Watts (1904-1994), dans la période de l’après-guerre, est une opération chirurgicale du cerveau consistant à sectionner ou à altérer la substance blanche d’un lobe cérébral. Elle était pratiquée à 84 % sur des femmes. Si elle n’a jamais été officiellement interdite par une loi spécifique en France, cette pratique a progressivement disparu à partir des années 1970-1980, notamment avec l’arrivée des neuroleptiques, en 1952.

Rosemary Kennedy (1918-2005), la sœur de l’ancien président des Etats-Unis, a 23 ans lorsqu’elle est lobotomisée à la demande de son père, Joe, en 1941. Après l’opération, elle disparaît des photos de famille et de la vie publique. Elle est handicapée et placée en institution. Dans un documentaire diffusé sur France Télévisions, on apprend qu’elle adorait le sport, la fête et les garçons. Une femme solaire et rebelle qui représente alors un danger pour la carrière politique de ses frères, Robert Francis (1925-1968) et John Fitzgerald (1917-1963) Kennedy.

L’ouverture, par les descendants, de cette boîte de Pandore peut créer des cataclysmes dans les familles. « Tout le monde n’est pas prêt à entendre l’histoire réécrite. Les archives ont le pouvoir de révéler le visage de personnes qu’on pensait connaître par cœur. Ça peut être très violent », prévient l’historienne Véronique Blanchard, coordinatrice de la Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » (Anamosa), dont le prochain numéro, à paraître en juillet, est consacré à la quête des descendants sur leurs histoires familiales.

Qu’elle soit provoquée par l’apparition de troubles psychiques, par la venue d’un enfant ou par la mort d’un membre de la famille, cette quête de vérité est souvent une nécessité pour avancer. « Il y a un moment où le secret est tellement lourd que ça peut empêcher de vivre. La quête s’impose à eux, c’est presque de l’ordre du vital », confirme Véronique Blanchard.

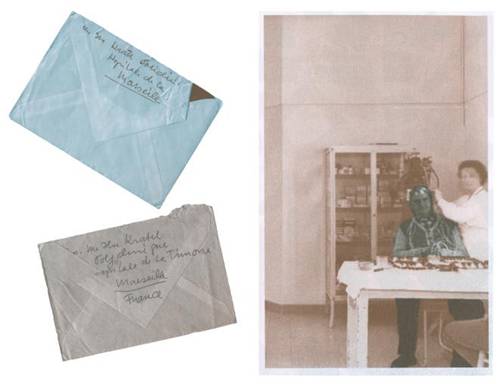

A gauche, des lettres envoyées par Ilse Kratzsch à sa fille depuis l’asile d’aliénés Saint-Pierre (aujourd’hui la Timone, à Marseille), dans les années 1975-1980. A droite, un patient traité avec l’électroconvulsivothérapie, vers 1960, à l’asile d’aliénés Saint-Pierre. Documents extraits du livre « Mother’s Milk », de Marie Ilse Bourlanges, éditions Jap Sam Books, 2023. Design, illustrations et traitement des images par Alix Chauvet. ARCHIVE PERSONNELLE, BERLIN. CONSERVATOIRE DES ARCHIVES MÉDICALES, MARSEILLE

Récemment, des réformes ont permis d’encadrer davantage les hospitalisations sans consentement, notamment avec l’introduction d’un contrôle judiciaire depuis la loi du 5 juillet 2011. Si nous sommes très loin de la psychiatrie des XIXe et XXe siècles, 63 % des personnes traitées en 2010 avec l’électroconvulsivothérapie (ECT) – consistant à délivrer un stimulus électrique à travers le cerveau afin de provoquer une brève crise convulsive – sont des femmes. Une pratique restant marginale, le taux moyen de recours à cette ECT s’élevant à « 0,6 individu concerné pour 10 000 habitants-année en 2019 », selon un rapport de l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Ce taux place la France en position intermédiaire dans la liste des pays où l’ECT est pratiquée, les chiffres allant de 0,04 (en Lettonie) à 5,1 (aux Etats-Unis). Par ailleurs, une information et un consentement éclairés du patient (ou de la personne de confiance) sont un préalable nécessaire à la pratique de l’ECT.

Des psychiatres féministes, telles que Muriel Salmona, déplorent toutefois que des femmes victimes de violence sexuelle et conjugale, souffrant de troubles psychotraumatiques importants, soient encore internées pour des motifs aléatoires, tels que des bouffées délirantes ou des troubles de l’humeur…

Si ces internements ne se font plus sous la contrainte et n’ont plus le même visage qu’au XXe siècle, des avocats spécialisés regrettent l’existence d’exceptions archaïques. C’est le cas de l’avocate Pauline Pietrois-Chabassier, qui, en décembre 2023, a assisté une femme sexagénaire, internée à Sainte-Anne (GHU Paris) à la demande de son mari, au motif qu’elle voulait le quitter. « Aucun médecin n’a constaté de troubles. C’est hallucinant que ça puisse encore avoir lieu aujourd’hui. » La justice a levé l’hospitalisation sous contrainte.

L’internement à la demande d’un tiers (SDT) :

Longtemps considéré comme une démarche relativement souple permettant à des proches de faire hospitaliser un membre de leur entourage, l’internement à la demande d’un tiers (SDT) est davantage encadré depuis la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013. Désormais, plusieurs conditions doivent être réunies : le patient doit être hors d’état d’exprimer sa volonté ; il doit être atteint de troubles mentaux l’empêchant de consentir aux soins, et son état doit justifier une surveillance constante ainsi qu’une prise en charge immédiate. La demande doit être accompagnée de deux certificats médicaux, établis dans les quinze jours précédant l’admission. L’un des deux doit provenir d’un médecin extérieur à l’établissement concerné.

Une fois l’hospitalisation engagée, un suivi médical renforcé s’enclenche : deux nouveaux certificats sont requis après vingt-quatre heures puis soixante-douze heures, pour confirmer la nécessité de maintenir la mesure. Enfin, un juge des libertés et de la détention intervient pour valider la régularité et le bien-fondé de l’hospitalisation. Indispensable sur le plan des droits fondamentaux, ce cadre légal est parfois vécu comme un parcours du combattant par les familles confrontées à des situations d’urgence où l’état de la personne présente un danger immédiat pour elle-même ou pour autrui.

En 2018, environ 96 000 personnes ont été prises en charge en France dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.